浅议陶渊明田园诗的特点

河南省汤阴县白营乡南陈王学校王淑芬

内容摘要:陶渊明是中国文学史上杰出的诗人,他把田园生活的题材带进诗歌中,开拓了一个全新的表现领域,使田园诗在唐宋以来成为诗歌重要描写内容。他的田园诗具有恬淡自然、醇厚隽永;高远拔俗、天然浑成;自然本色、精练传神等特点,。

关键词:陶渊明;意境;恬淡自然;天然浑成;精练传神。

“暧暧远人村,依依墟里烟”、“采菊东篱下,悠然见南山”、“晨兴理荒秽,带月荷锄归”……听着这些耳熟能详的诗句,我们一定会想到一个人----陶渊明。他的诗文风格多样,题材丰富,诗句脍炙人口,千古流传,至今仍被人们吟诵。陶渊明是中国文学史上杰出的诗人,他最先把田园风光和农村生活带入诗歌创作中,开创了一个全新的表现领域,即田园诗的创作,使田园诗在唐宋以来成为诗歌重要描写内容。他的诗文虽多,但只有田园诗令古今文人骚客叹为观止,望尘莫及。田园诗是他为中国文学增添的一种新题材,描写田园景物的恬美、田园生活的简朴,表现悠然自得的心境,或登高游赏,或与朋友闲聊,或酌酒于檐下,或采菊于东篱;还有那些在春风下生长的青苗,日见茁壮的桑麻,都被他写入美妙的诗歌中。他的田园诗平和散淡,自然纯朴,感情流露舒缓自如,抒情方式平淡自然,为历来诗家所赏识。其素淡的风味,脱离了华丽的词藻,发情于内心,返归于自然,如风行水上,水到渠成,并非特意刻画所能达到的境界。现在,就陶渊明田园诗的艺术特点,谈一下我的拙见。

一、艺术风格上恬淡自然、醇厚隽永。

清人方东树曾说:“读陶公诗,专取其真事、真景、真理,真不烦绳削而自合。”①四个“真”字,可见他的田园诗真实感之强,自然气之盛。从整体来看,他所作田园诗的题材和内容多来自归隐后的田园生活。如:

孟夏草木长,绕屋树扶疏。众鸟欣有托,吾亦爱吾庐。既耕亦以种,时还读我书。穷巷隔深辙,颇回故人车。欢然酌春酒,摘我园中蔬。微雨从东来,好风与之俱。泛览周王传,流观山海图。俯仰终宇宙,不乐复何如!

《读山海经》其一②

在这首诗中,陶渊明借“草”、“木”、“鸟”、“蔬”等现实生活中的寻常事物,来描绘自己在亲身劳动中体验到的怡然自乐,所述既贴切又自然。在他的心中,大自然的一切生生不息,是那么和谐美好:在这里,没有世俗的喧嚣浮华,取而代之的是一种恬静、悠然自得的生活。它以平淡充实的特色给人以心灵上的满足。更令人叫绝的是:诗人陶渊明用细腻的笔触、敏锐的视觉,把在生活中屡遭挫折的人们带入一种不慕名利、平和淡泊的境界之中。再如:

少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去三十年。羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际,守拙归园田。方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。户庭无杂尘,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。

《归园田居》其一

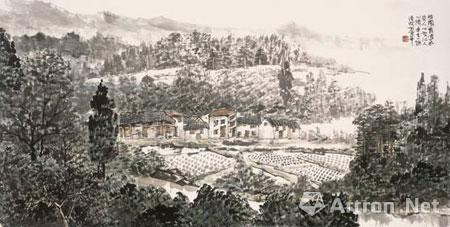

看,在诗人的笔下,农村是那么恬美、宁静:桃李榆柳的环绕中有几间茅舍,远处的村庄依稀可见,阵阵轻烟从村子里袅袅升起,幽深的小巷中偶尔传来几声犬吠……在这首诗中,诗人通过对草屋茅舍、榆柳桃李、远村炊烟、鸡鸣狗吠的描绘,流露出对田园风物的由衷喜爱。如“暧暧远人村,依依墟里烟”,虽然没有一个描写人物动作的词,但人物活动的印迹却跃然纸上。再如“久在樊笼里,复得返自然”,则表达了作者回到农村、闻到清新泥土气息后的无比喜悦。

陶渊明田园诗的内容均为自己的所见、所闻、所感,诗中的生活场景又都是大家所熟悉的,他的诗正是选择了带有典型意义的景物和事物,用人们熟悉的环境,艺术地再现了自己的生活和理想,让人一读就懂,倍感亲切。《和郭主簿二首》其一就是这样的名篇:蔼蔼堂前林,中夏贮清阴。凯风因时来,回飙开我襟。息交游闲业,卧起弄琴书。园蔬有馀滋,旧谷犹储今。营己良有极,过足非所钦。舂秫作美酒,酒熟吾自斟。弱子戏我侧,学语未成音。此事真复乐,聊用忘华簪。遥遥望白云,怀古一何深。

这首诗描写了乡村夏日田园的悠闲生活,表现出作者摆脱官场牢笼之后那种轻松自得,怀安知足的乐趣。全篇随意挑了几个极平常的生活情景:如,盛夏,诗人在堂前茂盛的树下乘凉;闲暇之际能够读书弹琴;田园内有新鲜可口的蔬菜可以摘,粮仓有往年的余粮,衣食无忧;喝上一杯自己亲手酿制的美酒,妙不可言;呀呀学语的孩子无忧无虑地在身边嬉戏,享受着天伦之乐……紧扣一个“乐”字,就将它们组合起来,使整个田园生活的淳真之趣跃然纸上。像在前两句写景时,一个“贮”字,就使人仿佛在一个酷热的盛夏来到凉爽的林荫下,伸手捧了一弘清泉一饮而尽一般,清爽之气迎面扑来。又如:“卧起弄琴书”的“弄”字,用在此处微妙地表现了诗人那种悠然自得、无拘无束的情趣。全诗无夸张的描述,无华丽的词藻烘托,仅以淳朴真情,就使人为之所动。我们仿佛随着诗人的描绘走进了那恬静的村庄,领略着林荫下凉风吹襟的惬意,聆听着朗朗的书声和悠悠的琴韵,看到了自斟自酌的酒翁和父子嬉戏的场景。全诗语句平淡无奇,意境却浑然天成,令人感到淳真亲切,富有浓郁的生活气息。这首诗通篇展现的都是人们习以为常的生活,作者描述虽如叙家常一般、毫无矫揉造作的痕迹,却又无一不是其真情的自然流露,因而使人倍感亲切。人们从中不难体会诗人返朴归真后怡然自得的心情。

在陶渊明所作的田园诗里,到处都可以看到诗人于平淡中透出丰富联想,在联想中生出诗的意境,故而使人为之陶醉。他写的田园风物、稼穑生活如村舍、鸡犬、桑麻、豆苗、耕种、风雨等,都是他生活中不可或缺的一部分,他已与它们全然融为了一体。他已不再是田园生活的旁观者和欣赏者,而是他们当中的一员,他觉得田园风光是那么亲切。他不讲究词藻上的华美,都是直写其物其事,粗略几笔就勾勒出景物的神韵,形似,而神更似。

说到陶渊明艺术风格上的“恬淡自然、醇厚隽永”,不能不提一下他崇尚自然的思想渊源。我们知道,“安贫乐道”是陶渊明的为人准则,崇尚自然是陶渊明对人生的更深刻的哲学思考。这些表明他是一位道家学者,其思想与老庄美学思想有着密切的关联。老子从其道家理论出发,强调无为而无不为,推崇“淡乎其无味”的美学境界。认为浮华绚丽的事物往往使人心智迷乱,使人被蒙蔽而看不到大道之美。庄子沿承老子的哲学思想,崇尚自然质朴的审美情趣。他推崇自然朴素之美,反对一切人为的束缚、刻意的雕琢、虚伪的华饰。老、庄认为至高的美就是天地自然的本原,是质朴无华的。语言所要表达的是大道之美,是真意,因此语言也要有真实朴素的风格,如果可以领悟到大道的意味的话,甚至言语也成为累赘。摒弃藻饰、雕琢,追求一种平淡自然的意境,用质朴的语言表达最真实的内心感受。就如同一件物品,一个人,无须太多华丽的雕饰,保有天然的本色,也许才是最朴素的美。当然,每个人都有属于自己的风格,无论是在穿着还是在语言文字上,都能体现不同的内蕴与风味。而陶渊明接受了老庄的美学情趣,千余年来谈论他的总是离不开素淡与朴实。陶渊明正是把自己内心所体验到的意象或感受,倾尽所有,尽情抒发,才使得他所描述和表达的事物,获得了如同生活本身那样的色泽和味道。这种特点,苏东坡在《与苏辙书》中做了总结,说:“吾于诗人,无所甚好,独好渊明之诗。渊明做诗不多,然其诗质而实绮,癯而实腴,自曹、刘、鲍、谢、李、杜诸人,皆莫及也。”③也就是说,陶渊明的诗意味隽永,平淡自然却韵味醇厚。

其二,艺术境界上高远拔俗、天然浑成。主要体现在情、景、事、理的交融统一上。

诗歌创作中,情、景、事、理的交融是至关重要的,而情又是最为重要的。离开情的景就没有了生气,离开了情的理更是索然无味的空理。景和理如果没有浓厚的感情渗透,作品便失去了他的生命力。在陶渊明的田园诗中,飞禽走兽和花卉草木都包含了强烈的思想感情;同时,诗人又善于寓情于理,把自己对人生、现实的深刻认识形象化,把诗情与哲理、与景物紧密结合起来,因而给人以清新自然、毫不枯燥的感觉。诗中景、情、事、理水乳交融,互相渗透,互相衬托,无论从哪个角度去欣赏,都能领略到不同的奇趣,都能享受到无尽的美。

陶渊明曾借《五柳先生传》道:“常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失。以此自终。”可见其田园诗的特点乃以“意”为诗,不用拐弯抹角,直截了当地尽情表达自己的想法。陶渊明诗的魅力,在于他用自己性情中自然流出的语言创造出平淡完美的艺术境界;在于诗句充满感情力量,但同时又舒缓、平和、少有激荡,严谨与冷静的哲理思维相结合,创造出高远脱俗的意境;在于从平凡的生活素材中提炼深沉的意蕴和哲理,从而实现田园诗的物我交融、情景相生的境界。总体而言,陶诗的意境都较为完整,是在以整体为单位感染读者,而不是以一字一句或某个片断吸引人。

如《归园田居》其四,先说自己久游后回来,携子侄去访问故友,却只见一片“荒墟”,“依依昔人居”;又见“井灶有遗处,桑竹残朽株”,可想而知,这间屋舍荒芜已久。借问路过的“采薪者”,才知道“死殁无复馀”。不由悲叹“一世异朝市”,最后更体悟到:生命是虚幻的,最终不过归于空无。短短八十字,情、景、事、理浑融,可以说达到了物我合一、主客融合的浑然天成的境界。

又如《饮酒》其五:

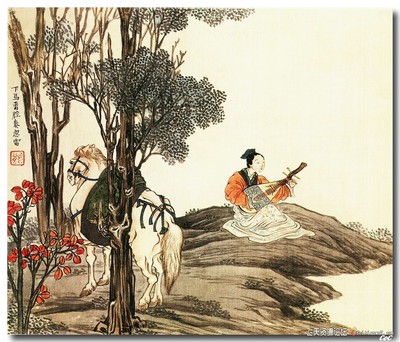

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辩已忘言。

“结庐在人境,而无车马暄”,开始看只觉得清净,悠闲,仔细想想,才能感觉到作者的愁情:一个人很长时间居住在一个僻静的地方,则向往喧闹的声音,这是人之常情。一个“无”字尽显作者的遗憾。“问君何能尔?心远地自偏”。看上去好像没有问,实际上是在扣心自问,敲响警钟。终于蓦然回首,否极泰来,再看眼前的青山绿水,自然风光,心旷神怡,想起日常之生活往事:“采菊东篱下,悠然见南山。”多么洒脱,飘逸的情景!菊是清新而淡雅的,是不与世俗同流合污的,生长于自然的怀抱,游离于世俗的喧嚣;同时,“菊”又是历代文人墨客笔下高洁品质的象征与自比,陶渊明也不例外,他以寄情山水的深意与情思,借“菊”来抒发自己不同流合污的高远志向。他看到了飞鸟在山间徘徊,他更看到了自己,正像他在《归园田居》中所唱:“久在樊笼里,复得返自然!”“山气日夕佳,飞鸟相与还”中,“相与还”指的是什么?周而复始,返朴归真,这便是他此时的心境。“此中有真意,欲辩已忘言”,正是这一点睛之笔,将无限深情融于诗的美景之中,给读者留下无边的审美想象空间,具有无限的艺术魅力。

透过《饮酒》,我们看到“面山结庐、抱膝吟歌、采菊观日、笑傲风月”的隐者形象。陶渊明借《饮酒》感怀,情融于景,景中见情,情景并茂,余韵缭绕,将满腔情思融于不动声色的意境描述中。为我们在尘世喧嚣中寻到了一份灵魂的安静,可谓情与境、情与景的完美结合。就这样,陶渊明为我们谱写了古今传诵、流芳百世的饮酒之歌、人生之曲。

必须说明的是,陶诗之“理”并不是抽象的说教,而是在生活劳作过程中的点滴体验,是陶渊明对生命、对人生以及对历史的长久思考的结晶。如“有生必有死,早终非命促”(《挽歌诗》其一)、“死去何所道,托体同山阿”(《挽歌诗》其三)、“朝与仁义生,夕死复何求”(《咏贫士》其四),这些诗句虽然语言浅显但意境却尤为深远,非常具有启发意义。

其三,语言上自然本色、精练传神。

陶渊明具有丰富的人生思想,具有极高的艺术造诣,陶渊明的田园诗不用华丽的词藻来修饰,不用像雕刻家那样精雕细琢,而是惯用朴素自然的语言和疏淡的笔法精练地勾勒出生动的形象,传达出深厚的意蕴,从而达到写意传神的艺术效果。他的诗意境高远,诗句中所蕴含的意思也奇异巧妙,真是巧夺天工,而不见斧凿之痕!然而事实上,陶渊明诗的语言也并非是未经锤炼的,那为什么我们见到他的诗却是如此朴素、简练呢?就像是船从水面上行驶过但水面上却没有痕迹,就像是大雁从空中飞过却了无痕迹呢?由此,我想到了唐朝诗人贾岛,他边走边苦苦地琢磨到底是僧“推”月下门还是僧“敲”月下门,结果竟撞到了韩愈的仪仗,庆幸的是他撞到的是韩愈,见他如此认真,不仅没有责罚他,反而与他一同讨论起到底该用哪个词好来。这样,便有了我们今天的“推敲”一词,这样,我们才知道了“推敲”一词还有一段如此的佳话。由这一段典故,我联想到我们的诗人陶渊明,虽然我们今天看到他的诗这样的简练,这样的朴素,焉知他在写诗的过程中就是一帆风顺的?就没有像贾岛那样绞尽脑汁地推敲、以致三日不识肉滋味?俗话说,“台上三分钟,台下十年功”,我想陶公的诗也经过了他的苦心推敲,在高度精练、去芜存精后才显出了诗的平淡自然,才有了今天历代文人的极力推崇。从这一角度看,陶渊明对文字的提炼运用可说达到了极高的造诣。不管从哪个角度看,陶渊明对自然的美无疑是有敏锐的感觉的,因而才能将那些朴素的文字信手拈来再造为诗句。像“方宅十余亩,草屋八九间”、“暖暖远人村,依依墟里烟”、“采菊东篱下,悠然见南山”、“山气日夕佳,飞鸟相与还”等,描述陶渊明归隐田园,从事躬耕者的切实感受,带月荷锄、夕露沾衣,实景实情生动逼真。诗中带有生活、自然的原生形态,没有任何艺术雕琢的痕迹,本色纯香,具有独特的意境。在这些平淡的文字后面,隐含着农耕与为官两种生活的对比,以及他对理想人生的追求。在清新的自然景物中,陶渊明有了舒畅的心情,使他从仕与隐的困惑和焦虑中彻底摆脱出来,寻找到了心灵的慰藉和真正意义上的解脱。尽管劳动艰辛,尽管那时的农村贫穷凋敝,面对田园景物和平日里宁静的生活,与官场生活相比,他依然寻找到了乐趣。陶渊明所追求的解脱不是功名富贵,不是虚幻梦境,而是在寻常平凡的农村田园生活中保持自己的理想、节操,获得心灵的自由、生活的安宁。诗中所描写的田园生活不只是写实,其中也蕴含了他所追求的一种人生境界,这也是陶诗虽然素淡却韵味悠长的奥秘所在。风俗淳美的终南山,在他的笔下素然恬淡,读后思绪飘渺,令人忘却世俗烦忧。又如“山涤馀霭,宇暧微霄”(《时运》其一)写春日郊区清晨的情境而含闲情;“有风自南,翼彼新苗”(《时运》其一),不用“青萍”、“惠风”之类的典故,只一“翼”字,便将南风微拂新苗摇曳的姿态写得和煦暖人,既写了风的踪迹又透出对自然造物之惊叹;“倾耳无希声,在目皓已洁”(《癸卯岁十二月中作与从弟敬远》),只平平常常的十个字,既写出了雪落无声的轻柔意态又暗含喜悦之情。这就是陶渊明诗的美感,舒缓而沉稳的节奏,平淡朴素的风格。没有磅礴的气势,没有犀利的语句,没有豪言壮语,没有浓重的色彩,没有强烈碰撞的情感,也没有曲折的结构,有的只是真挚地情感流露,像春雨一样渗透读者的心灵。事实上,他的人生也经历过风雨,他的心里也泛起过波澜。他的文字不可能像初发的芙蓉,没有绚丽的色调;他的语言不可能像溪水中的石砾,没有棱角。然而,这些都随着生命的历程慢慢地淡去,磨平。受老庄思想的影响,他的诗平淡自然,这种平淡自然绝不是单调乏味,不是浅淡无趣,其间的妙处需要一定的文学修养与悟性,需要一定的人生体味与生活阅历,字字句句用心去咀嚼,领会其中的蕴涵,自会悠然地流露恬静淡雅的味道。如果说建安文学为中国文坛带来悲怆苍凉之美,西晋诗人增添了绮丽之美,那么陶渊明则开启了以自然平淡朴素为美的天地。吟咏陶渊明的田园诗,有如展开一幅趣味盎然的田园生活画卷,只觉山清水秀,徐风拂面,但看炊烟袅袅,斜晖脉脉,令人忧烦扫尽,不禁醉意迷离,心驰神往,留恋望返。这些语言如同蛹的蜕化、茧的剥离造就了蝴蝶的展翅与翩跹一样,也造就了陶渊明诗的恬静淡雅。他用平实的景物,寻常的事件,表达高于世人之情,写出凡人所未必能够悟出之理,才使陶诗超凡脱俗,自成一家。陶渊明极力崇尚个性的自由、淡泊功名富贵,摆脱了现实的功利和政治的束缚,他在物我合一的诗韵里,努力地追寻着彻悟明了的心境,努力地追寻着至情至性的艺术风采,才使得他的田园诗别具一格,像一朵奇葩一样在诗歌文学这个大花园里夺目绽放。

总之,陶渊明的田园诗内容丰富,意韵深厚,艺术风格上恬淡自然、醇厚隽永;艺术境界上高远拔俗、天然浑成;语言上自然本色、精练传神。尤其是田园诗这种新题材的开创,创造了中国诗歌意境中一种新的审美类型,一种韵味醇厚而又朴实无华的平淡之美,成为“开千古平淡之宗”。为后人的诗歌创作创造了一个新的发展空间,有力地推动了以后历代诗歌艺术的发展,实在是功不可没,继而在文学史上奠定了其不朽的地位。

注释:

①清·方东树:《昭昧詹言》,人民文学出版社,1961年10月第一版,98页。

②逯钦立校注:《陶渊明集》,北京中华书局出版社,1979年版,本文所引陶渊明作品原文,均见此书。

③王立群、李卫国:《中国古代作家作品专题研究》(高等教育自学考试指定教材同步配套题解),光明日报出版社,2004年。

参考文献:

1.《昭昧詹言》,清·方东树,人民文学出版社,1961年10月第一版。

2.《中国古代文学史(一)》,罗宗强、陈洪,华东师范大学出版社,2000年。

3.《中国古代文学作品选(一)》,徐中玉、金启华,华东师范大学出版社,1999年。

4. 《陶渊明集》,逯钦立校注,北京中华书局出版社,1979年。

5.《中国古代作家作品专题研究》(高等教育自学考试指定教材同步配套题解),王立群、李卫国,光明日报出版社,2004年。

6.《中国古代作家作品专题研究》,王立群、张进德,南开大学出版社,2002年。 爱华网

爱华网