5月31日,红学泰斗周汝昌逝世,遗愿是不设灵堂、不设追悼,其家人在公布消息之后也未和媒体有过多接触。

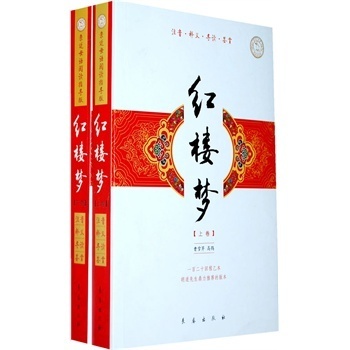

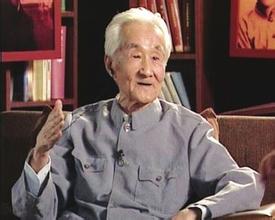

不管是哪个“学派”,周汝昌的《红楼梦新证》都是研究红学的必读书。周汝昌是高龄的“红学泰斗”,但“痴人”、“赤子”、“纯真”却几乎是所有接触过周汝昌的人对他的一致评价。他一生热心学术,最喜欢的事情是埋头做学问,最不懂的事情是人事纷争。他溘然仙逝,关于国内红学学派之争的各种议论却从未停止。 去世前仍在写作 1976年,周汝昌将《红楼梦新证》由初版时的40万字修订至80万字,劳累过度,致双眼黄斑部穿孔,视网膜脱落,住院时,他为了继续研究工作,居然逃离了医院。第二次被送进医院做手术时,右目幸免于盲,视力维持在0.01,左目则完全失去了光明。周汝昌晚年不但视力不佳、只有光感,听力也不好,戴上助听器还需要人在他耳边大声说话,他半听半猜可以和人沟通,但是听的时间还不能太长,否则耳朵会有疼痛感,受不了。他偶尔写字,需要拿大幅纸张,拿着放大镜贴上去,再凭感觉写字。 周汝昌生前说:“虽然我眼睛不行、耳朵不行,但我脑袋瓜子行。”《百家讲坛》上,他是唯一一个不带稿子、自由发挥的人。目盲耳聩的状况下,周汝昌思维清楚,记忆力惊人,还在持续地做研究和出书。直到去世前,周汝昌的出版数量仍然称得上高产:2012年周汝昌出版了《寿芹心稿》、《红楼新境》两本新书,《红楼梦新证》出了新版;2011年则出版了将近十本书,有和红学有关的《周汝昌梦解红楼》、《红楼夺目红》,也有《诗词赏会》这样的非红学著作,还包括他的自传《天地人我》。这些书几乎都是靠周汝昌口述,其家人整理而成。红学家邓遂夫感叹他的作品成绩,说:“相比起来,我们健康的人真是太不努力。”周汝昌生前对邓遂夫感慨过,年轻的时候有干劲,但是阅历不广,到了一定的年龄,越来越成熟,好多事情都想明白了,人生却进入了老病衰的阶段,走到了尽头。越觉得生命短促,周汝昌越埋在学问里。有人说是周汝昌拼命出书为了稿费,红学家严中说这是误会:“他最大的遗憾就是有很多东西没有写出来,现在不是书出的太多了,而是出不出来。” 直到去世前几天,周汝昌还在坚持写作。邓遂夫从周家人口中得知,5月23日周汝昌还在写书稿大纲,自己口述儿子帮他记录。之后几天北京的海棠诗社出了诗集《海棠雅集》,周汝昌还给这本书写了序跋,和着其他人的诗做了几首律诗。周家人告诉邓遂夫,周汝昌最后的几天头脑一直非常清醒,不舒服了想吃药,明确地知道自己的药放在哪里。 周汝昌95岁高龄,身体状况不是太好,但是也没什么疾病,有点不舒服的时候就不大吃喝。他去世的前几天也没有什么特别,只是不怎么吃喝,儿女们最后几天都在他身边,因为觉得他身体“到点了”,他说去睡睡,就很安静地走了。 周汝昌不想开追悼会,不设灵堂,这是他早就交代过的,“不要搞这些东西”。邓遂夫觉得他是一个“非常实在踏实的人”,生活上一向没有什么要求,家里人想让他吃吃补药,他都很抗拒,只想吃很简单的食品,穿朴素的衣服。从前出风头的场合他没有兴趣,只有真正能和人交流学术爱好的,他才愿意出席。周家人遵从他的遗愿,静静地送走了他。 痴人、赤子 1970年,周汝昌回北京后,想到曹雪芹的诗为他的好友敦诚题的《琵琶行传奇》只剩末二句可以看到,来了灵感,试着续补。他一共试补了三首,后来其中的一首传了出去,使一位红学家认定这是雪芹“原作”。周汝昌及时出来澄清那是自己的续补之作,又有人说他是“伪造”、“制造混乱”,这就是所谓的“曹雪芹佚诗案”。 红学家梁归智给周汝昌写过一本传记《红楼风雨梦中人:红学泰斗周汝昌传》,他提到周汝昌的性格时说:“周先生是一个痴人、赤子,他很天真,但有些人把他想的很狡猾,伪造这了,伪造那了,那都是一种错误的看法,我不说污蔑,至少是一种误解。把简单的事搞复杂了,他高兴的时候就题首诗,说话的时候就比较随便,有的人就认为他是阴谋家,这是一种很不负责任的说法。”

周汝昌有一些红学观点被认为“不能接受”,例如史湘云才是主角,主张研究红学的四个分支(即曹学、版本学、脂学和探佚学)。梁归智认为这些观点之争乃至对周汝昌的怀疑是对周汝昌研究方式的不理解,他是“中国文化本位”的:“其实,周老先生的观点是,先把这些分支研究清楚了,才能真正了解曹雪芹的思想和艺术。很多人对周先生的中国文化本位的研究方式理解不了。他接受了中国传统文化的多方面熏陶:诗词、绘画,包括写文章的方式、行为逻辑的推导等。很多人认为周先生跳跃性很大,他的很多观点不能理解。因为现在大多数人接受的教育和研究方法受西方的影响,那些有用,但这不太适合用在理解中国传统文化方面。” 严中回忆他是“书呆子”,只有在谈红楼梦的时候才健谈。周汝昌不会政治上的纵横捭阖,也不懂人际关系,但是热心红学的人只要给周汝昌写信了,他能回的信都会回,有人去他家中探访,他一般都接待。儿女的生日周汝昌记不得,但他记得每年阴历的4月26日是曹雪芹的生辰,都要给曹雪芹过生日,上供烧香。 写的序能出一本书 1954年胡适在给吴相湘的信中说道:“你在那信里大称赞周汝昌的书,我完全同意。此君乃是我的《红楼梦》考证的一个最后起、而最努力最有成绩的徒弟。”因为这句话,世人都说周汝昌是胡适的“关门弟子”,2005年周汝昌专门著书《我与胡适先生》讲述自己和胡适往来的故事。1947年周汝昌的哥哥周祜昌读胡适考证红楼梦文章,知道胡适寻不得《懋斋诗钞》,写信建议在燕京大学的弟弟寻找,周汝昌在燕京大学图书馆一索即得,根据自己的发现写了文章发表,胡适看到之后主动写信给周汝昌。两人开始书信往来。1948年周汝昌造访胡适,胡适亲自将“国宝级”收藏《甲戌本石头记》借给周汝昌。此间胡适借给周汝昌的其他书,也多“是海内孤本、稀世之宝”。1948年12月15日,胡适乘飞机去台,周汝昌得知消息立刻将《甲戌本石头记》还给胡适。胡适无私借书,周汝昌觉得怎么也都要完璧归赵。1953年《红楼梦新证》出版,一时轰动洛阳纸贵,其中也有胡适帮助的功劳。 有了胡适以北大校长的身份支援在校学生做研究的经验,周汝昌也以同样的态度对待晚辈。1980年梁归智写了一篇论文寄给周汝昌,随即得到他的肯定,第二年梁归智写了新书,周汝昌欣然作序。1982年11月,严中为“靖本”《石头记》的下落问题给周老去信,没想到不久之后,真的收到了回信。此后二人开始了长达30年的通信,因为严中在南京,周汝昌和他反复讨论红学中有关南京的问题。1992年,还是文学青年的刘心武在民革《团结报》副刊开了专栏《红楼边角》,发了几篇文章。周汝昌直接给他去信,称他“善察能悟”。每逢晚辈出书,周汝昌都积极为后辈作序,即便是有些学说存在争议。梁归智告诉时代周报记者,周汝昌一向喜欢写序提携年轻人,甚至包括和他有矛盾的人:“先生从上个世纪80年代以来,对后来的红学研究者写序言,这些序言整合在一起,可以出一本书了。包括后来和周先生关系比较远的,甚至是有矛盾的人,周先生也都给他们写过序言和书评。” 有人说周汝昌这是“捧杀年轻人”。梁归智不能认同这样的说法:“他给我写第一篇序的时候,我还是一个研究生,刚刚毕业,也没什么地位。但周先生在我的序言里说‘这本书会在红学历史上发生深远影响的’,这样的一句话在当时是很惊人的,但30年过去了,时间在证明,我这本书已经出版四版,被认为是红学的经典。这说明周先生特别高瞻远瞩,而且还能在一份著作还没有被历史证明的情况下,认识到它的价值,认识到年轻人的价值,说明他很有慧眼,敢于蔑视常规。”称“曹雪芹毒杀雍正帝”的霍国玲、认为《红楼梦》有对称结构的王国华,都得到过周汝昌的推荐,引起不小的争议,给周汝昌写过传记的梁归智解释说:“比如王国华,他自身受教育程度有限,水平不是很高,《太极红楼梦》有一定的合理之处,但错误、想象的东西太多,价值不是很高、但是有一点,这本书提出《红楼梦》在54章以后有一个对称结构,周先生比较欣赏这一点,但他眼睛不好,没有看全稿,而王国华经历过一些挫折,所以写了一篇鼓励性的序言。这本书中的很多问题,不该周先生负责,是作者本人的问题。” 周汝昌还宽容青年对自己的批评,邓遂夫回忆说:“他平时很有爱心、很有人情味,很爱护青年,哪怕是批评他的,只要你不是恶意攻击,但他都很虚心地听取,尽管他不一定同意,但他是鼓励的,从他的作品也可以看出来。” 学派之争是他最大的痛苦 周汝昌想安静地走,但是他走后,嘈杂声还在。刘心武接受凤凰网采访称:“但是当时主流红学……他们体制下的一帮人,享受局级待遇,拿着拨款,没做出这种事儿,还不让大肆报道。这种压制,从我个人的角度来看我不理解。”被“主流红学”打压一说,引起了各方的好奇。时代周报记者就此事进一步询问刘心武,并未得到回复。 邓遂夫曾经写过一篇《红坛登龙术》,借章克标《文坛登龙术》的题目,讲红学研究中一些学者为了出名而随意批评攻击的做法。他这样向记者描述“红坛怪象”,批评周汝昌成了在某些刊物上投稿中的的捷径:“想在刊物上发表文章,找周先生的文章鸡蛋里挑骨头,一去一个准儿,文章不行,编辑改都要给你改行。观点当然可以各有各的、自由讨论,但是我们要是善意的,不是搞一些非学术的手段。那些批评文章,一点不成立的话也拿来说,语言上夹枪带棒的,极尽讽刺之能事,口吻非常轻率。” 严中也提到这种恶意的批评:“不看《红楼梦新证》,是没有办法研究《红楼梦》的,基本上,搞红学的人都看了。但很多人把周先生的材料抽出来之后,做不同的解释,甚至拿他的材料来反驳甚至是攻击周先生。周先生会认为,材料是我研究出来的,提供给你们,但后来却是有些人以子之矛攻子之盾,有一点不愉快。这不单单是学术上的问题,在人事方面也如此。”严中解释称,这些刊物上发表文章的成绩和体制内或者接近体制内的头衔挂钩,的确有“功利”的目标存在。 所谓“打压”,和周汝昌关系走得近的人也能感受到。有一个不甚支持周汝昌的学术组织,邓遂夫上世纪80年代就在其中当理事,因为和周汝昌交好,每年年会都没有接到邀请。严中也说,自己在南京都能感觉到“主流红学界”的排斥。学界看似有阵营对立,但是和周汝昌走得近的人却并非都是他的忠实拥趸。邓遂夫、严中、刘心武等都有跟周汝昌不同的见解。邓遂夫说:“我跟他有很多观点不同,我公开说,在文章中批评他,他也一笑了之。他也想争取我、说服我,但是说服不了,他给我写序的时候还特别表扬我不随波逐流。” 现在有人将红学分为两派,一派是“学术派”,将周汝昌、刘心武都划入“草根派”,严中觉得这样的两分法和命名都是不合适的:“我觉得叫‘草根派’有点不合适,研究者的文化素质很高。你能说,刘心武是草根吗?应该叫社会精英派。” 1995年《北京大学学报》刊出了周汝昌的长文《还“红学”以学—近百年红学史之回顾(重点摘要)》,梳理了红学上出现过的“学派”,批评了沽名钓誉的红学研究者,指出红学落入低层次认识之手:“红学……文化内涵极丰富,文化品位极崇高,所以需要我国的文学、史学、哲学、美学等多方面的第一流学者通力协作,方能胜任愉快,展现光辉;而那些第一流学者们各有自己的理想事业,如何能以‘一部小说’来作为他们的研究目标?于是红学遂落于低层次的认识之手。”更直接指出“须谨防某种形态的垄断与把持……庶几可望还‘红学’以实(学),而不只成为虚名,不致沦为非学术的某些名场利域的附属工具”。 文章发表之后,反响强烈,严中描绘当时的情景是:“其他人除了反驳还是反驳,那场景,真是口诛笔伐。”周汝昌在来信中跟严中提到过“学派之争”的问题,严中说:“他这辈子最大的痛苦就是这件事情。”周汝昌一度想退出一个刊物的编委,严中认为不妥,恐引媒体报道,最终作罢。但是《还“红学”以学》发表之后,严中认为周汝昌就“超脱”了,还是专心做学问,不理纷杂事。2004年作家张者出版的《文化自白书》中收录了一篇周汝昌访问,他说:“我已不是红学界的人了……红学界的人事,种种复杂关系太费神,我是一个老书生,几十年的经验教训告诉我,我没有那种能力处理红学界中的利害关系,我何必在那方面费精力呢!还有,目前舆论界,一般的群众对红学不了解,认为你们这些人吃饱了没事研究些哥哥妹妹恋爱……这简直是糟透了。再者,所谓红学界的某些人和某些事让人起不了敬意,一般人有微词,我混在里面,什么事都扣在我头上,让我受不了。我退出不参与这其中的事,我做自己的学问。” 梁归智现在则觉得对“矛盾”不宜渲染:“现在红学的发展衍生出了不同的流派,学会之间有很多矛盾……有一定的历史原因。情况比较复杂,这方面媒体没有必要过分的渲染。周先生影响很大,也有一些其他的学者也想做红学界更有影响的人,就会有这样一些名利之争。” 梁归智认为文化底色不同也是矛盾的某种原因:“关键是文化的底色不一样,现在大多数人对中国传统文化了解比较肤浅,而周先生很小,从民国时代就开始了,对于中国传统文化的理解已经渗透进他的血液中了,包括写文章、思考的方式。” 时代周报记者尝试跟周汝昌的女儿周伦玲联系。周伦玲说,她这几天看了网上的报道,关于周汝昌的身体状况、研究状况基本属实,其他的她不想多谈:“周六已经火化了,我们觉得这件事应该告一段落了。”

爱华网

爱华网