从法律角度解读股权捐赠路径与手段 文 | 费国平 从2005年杨澜女士将51%“阳光媒体投资”权益无偿捐赠成立阳光文化基金会,到今年2月曹德旺先生宣布捐出曹氏家族持有的福耀玻璃股份中的70%成立河仁慈善基金,再到今年10月,新华都集团董事长陈发树宣布设立新华都慈善基金会并将价值83亿元的有价证券捐赠。每一次有价证券捐赠背后,无不质疑声四起,引发一场热烈的讨论。 翻看我国的法律,可以找到质疑声背后的部分理由。《民法通则》规定财产的所有权人依法对自己的财产享有处分的权利。但是2003年财政部出台《关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》,明确将企业对外捐赠其持有的股权列为禁止行为。我国的法律体制里,大家已经习惯了法未放行就是禁止。更何况,财政部做出了禁止性的规定。因此,实践中,股权捐赠不可避免的遇到了认可或登记等方面的障碍。 2009年11月5日,财政部发布《关于企业公益性捐赠股权有关财务问题的通知》,允许企业以持有的股权进行公益性捐赠。如同当年的并购贷款开闸,股权捐赠终于可以名正言顺的进行了。企业家前仆后继终于如愿以偿,可以开始他们的股权捐赠慈善之旅了。 有诺应必捐 慈善家承诺捐赠股权设立基金会,从法律角度界定,是一种赠与行为。根据我国合同法的规定,赠与合同属于诺成合同,即当事人之间意思表示一致,即能成立的合同。 由于赠与合同是单务无偿合同,为保证赠与人的利益,法律赋予赠与人有撤销赠与合同的权利,即赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与,但具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同或者经过公证的赠与合同,赠与人不得行使任意撤销权。因此,一旦捐赠合同成立,捐赠者有义务如约履行。 但是我国企业捐赠到位率低,“诺而不捐”在慈善界普遍存在,这有待于诚信文化的树立和法律的正确执行逐步加以改善。这又需要那些诚信的慈善家们身体力行发挥表率作用了。

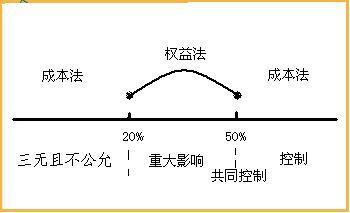

股权的捐赠是被捐赠财产的所有权从捐赠者向基金会转移,即从个人资产变成公共资产。股权捐赠的法律性质为股权转让,所有关于股权转让的规则都适用,但是鉴于它的无对价和公益性,转让规则上会有一些例外。由于我国股权公益捐赠上属于起步阶段,相关的规则尚未建立起来,所以,目前阶段,总体上和一般的股权转让规则差别不大。 1、非上市股份公司和有限责任公司的股份。企业家在非上市股份公司和有限责任公司的股份,不具有上市公司股份的流通性,不涉及广大的中小投资者,尤其是有限责任公司,具有很强的人合性。因此,根据公司法的规定,除非公司章程另有规定,如果捐赠者欲将其持有的有限责任公司股权捐赠给基金会,应当经其他股东过半数同意。而当捐赠者为公司董事、监事、高级管理人员时,应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 2、上市公司股票。上市公司因涉及广大中小投资者利益,股票捐赠不仅需要遵守公司法和证券法的规定,还要遵循证监会、证券交易所关于上市公司股票交易批准、限售和信息披露等规定。比如,我国创业板要求,控股股东、实际控制人所持股份,承诺自发行人股票上市之日起满三年后方可转让。这意味着如果捐赠者是企业的控股股东或实际控制人,需在IPO后持股三年,方可对外捐赠。还有,上市公司法律制度有一个很重要的要约收购制度。为保护中小投资者利益,法律要求当一持股者持股比例达到一定比例时,强制其向目标公司其它同类股票的全体股东发出公开收购要约。我国证券法规定,“通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到30%时,继续进行收购的,应当依法向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或者部分股份的要约。”这方面最典型的例子莫过于曹德旺的河仁慈善基金会案例了。曹先生原本计划捐赠其间接持有的7亿股股份,但因这会导致河仁慈善基金会持有的股份超过福耀玻璃已发行股份的30%,成为福耀玻璃新的实际控制人,且根据现行法律,基金会无法获得要约收购豁免,为了避免履行全面要约或者部分要约收购的义务,后来,他一度欲将捐赠股份数减少至5.9亿股。 同时,在股权捐赠中,要注意到股票本身是否存在质押等权利瑕疵。在具体操作时,还要注意是否已经获得内外部的相关批准,工商登记等各项手续的合法性和完整性。 企业家在考虑以股权方式捐赠时,往往还会虑及被持股公司的股价稳定,其他投资者信心,或者公司控制的需要,对股权捐赠作出灵活的调整和安排。比如,分成不同年度若干次捐赠,而不是一次性捐赠,且捐赠时候提出一些附带性的要求(尽管赠与合同属于单务,但是允许附带条件)。在表决权和持股权分离的情况下,还可以通过把无表决权的股票捐赠,保留有表决权股票的方式实施。典型的如2006年沃伦·巴菲特1000万Berkshire Hathaway公司B股股票捐赠予盖茨基金会。巴菲特持有的是Berkshire Hathaway的A股,但是他没有直接将A股捐献,也没有一次性捐献,而是先将A股转化成B股(二者表决权不同),且每年捐赠余额的5%,且还设定条件(比尔·盖茨或梅林达必须活着并亲自主持基金会的运作等三个条件)。 回到陈发树案例,他不仅可以捐赠股权,而且在承诺捐出股份后,完全有权利结合各种因素,对捐赠股票方式作出灵活的安排,也可以在捐赠时对新华都慈善基金会提出一定的要求。 税费问题,其实不是问题 在慈善捐赠的税收优惠方面,我国法律并不缺乏。《基金会管理条例》规定,基金会及其捐赠人、受益人依照法律、行政法规的规定享受税收优惠。在所得税方面,《公益事业捐赠法》专章对公益事业优惠措施进行规定,不管是公司还是自然人在依照该法的规定捐赠财产用于公益事业,有权依照法律、行政法规的规定享受所得税方面的优惠。《个人所得税法》和《企业所得税法》及其实施条例也针对公益性捐赠支出的税收扣除进行了规定。比如,在计算个人应纳税所得额时,允许个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,在未超过纳税义务人申报的应纳税所得额30%的部分,从其应纳税所得额中扣除。而企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。同时,相关的配套规定还包括《关于公益性捐赠税前扣除有关问题的通知》、《社会团体公益性捐赠税前扣除资格认定工作指引》和《基金会公益性捐赠税前扣除资格审核工作实施方案》等。但在印花税方面,根据《印花税暂行条例》的规定,由于财政部和税务总局对捐赠对象界定很严格,捐赠给慈善基金会不属于优惠的情形。但是,目前有关部门也正在开展这方面的研究,相关的鼓励和优惠政策有望进一步调整。 为平衡社会公益事业发展的合理需求和基金会的持续性发展,避免基金会将捐赠所得囤积,或者一味的对外投资,《基金会管理条例》规定,非公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出,不得低于上一年基金余额的8%。同时规定了如果接受捐赠的物资无法用于符合其宗旨的用途时,基金会可以依法拍卖或者变卖,所得收入用于捐赠目的。 从这个角度讲,基金会以股权为受赠资产,比现金方式至少有以下2个优势。一方面可获取分红派息的收入,增加现金流;另一方面可以根据基金会发展的需要,结合市场行情,选择对基金会最有利的实际出售,有利于基金会的资金的扩张。《穷爸爸和富爸爸》的作者罗伯特·T·清崎先生在一档访谈节目中也指出,买进股票并不会使你富有,但是出售股票会,财富的积累都是在股票不断出售中实现的。从这个角度讲,股票可能会增值,当基金会接收股票作为资产时,便为自己潜在资产增值留下了空间。 类似的法定最低支出比例规定在慈善文化活跃的美国也有。不过他们的规定更加灵活些。根据联邦税收法令4942节的规定,私立基金会每年必须将基金会财产中非慈善使用目的资产市场价值的5%用于符合规定的公益支出。考虑到任何基金会都需要手头持有部分现金,以满足业务运作需要;因此,可先扣减1.5%的一年总资产价值,作为“以慈善使用为目的而持有的现金”,然后再乘以5%计算。同时,考虑到实践中一些基金会可能需要支持某项大慈善事业,一次性进行较大支出,联邦税收法令允许基金会预留资金以备后用。美国规定的灵活性还表现在允许法定最低支出在符合一定条件下年度间传递,即当基金会某年度的法定支出超过了最低标准,可在下一年度的最低支出抵充,反之亦然。 我国主要登记管理机构以年检的方式对8%的履行进行监督。违反的,根据情节不同,给予责令基金会限期整改、行政处罚等惩罚措施。 避免不当控制 以股权捐赠,需要关注的另外一个点是股权过于集中不利于基金会稳步发展。考虑到企业生命周期长短、证券市场发展的波动性等风险,假设某基金会的主要资产是对某一企业的持股,则存在基金会对该企业的依赖度过高,抗风险能力弱的问题。这不仅可能影响上述8%的支出,导致基金会无法实现慈善目的,也可能因为风险过于集中,导致基金会不得不关闭。 在这方面,美国基金会的运作有着一些借鉴意义。根据联邦税收法令4943节有个“超额持股限制”的规定禁止私人基金会在一家企业中拥有太多的权益。如果私立基金会和主要的捐赠者或者基金会董事合计拥有的某一企业的股份或者表决权的总和超过总数的20%,必须在规定的期限内减持,直至满足法律规定。但如果能够证明该企业由独立第三方主体实际所有或控制,则该持股比例可以高达35%。 利益输送是基金会经常遭质疑的一个方面。我国法律规定,基金会理事遇有个人利益与基金会利益关联时,不得参与相关事宜的决策;基金会理事、监事及其近亲属不得与其所在的基金会有任何交易行为。但是这个规定有些粗糙,仍然难以让人们对基金会的运作树立信心。美国在这个方面走得比较远,为了防止股权捐赠者利用基金会为一己之利的问题,它对私人基金会实行近乎一刀切的禁止自我交易原则,而不斟酌考量交易行为本身是否公平、合理。 慈善之举是值得人们敬仰膜拜的高尚行为。但近年几起境外慈善基金会的丑闻却给我们敲响了警钟:2006年,媒体披露致力于向肾病患者提供肾脏透析治疗的新加坡最大慈善组织之一的国家肾脏基金会主席使用基金用于个人奢侈生活;2008年底麦道夫事件爆发后,活跃于教育、医学研究以及人权领域的美国Picower Foundation涉嫌洗钱等丑闻不得不关闭……吃一堑,长一智,境外较为完善的基金会制度也是在各种大案要案发生后逐步完善起来的。具备高度公信力的各种基金会也是不断地在这样的环境中成长起来的。 我国法律对基金会包括理事会和监事、议事规则在内的组织机构进行了规定,同时也规定了“用私人财产设立的非公募基金会,相互间有近亲属关系的基金会理事,总数不得超过理事总人数的三分之一;其他基金会,具有近亲属关系的不得同时在理事会任职。在基金会领取报酬的理事不得超过理事总人数的三分之一。”同时,也有《基金会信息公布办法》、《基金会年度检查办法》等规定,但是,具体实践中,如何透明化运作,如何善款善用,如何内控,以使得个人资产真正服务于社会公益事业,树立慈善业的持续公信力,还是成了不得不思考的问题。 慈善是融合散财与敛财的艺术 边散边聚,散是为了更多的聚,聚是为了更好地散。也许一般人会感觉花钱很容易,但是基金会,尤其是对于一个有代代相传可持续性发展需求的基金会来说(典型的如有些捐赠者设立基金会的目的是解决贫穷问题或促进社会公平发展,这伟大的宏愿需要若干代人毕生的努力。这样的基金会发起人往往希望基金会可以永续存在),财散要散的合适,恰到好处,才能产生持续的公信力,同时,还要边散边聚,通过理好财,继续“敛财”才能更好的持续性“散财”,才能实现慈善目的,才能达到捐赠目的。这也就是为什么巴菲特先生把价值300亿美元的股票捐赠盖茨基金会,而并非自己成立基金会的原因了。他相信比尔·盖茨夫妇擅长做慈善事业,更相信他们能管好这些资产。 基金会以组织结构和制度框架的稳定性,具备了可持续发展的基础。但是否可持续,取决于基金会的公信力,取决于基金会的慈善财产管理效用能否最大化,取决于捐赠者和管理人,是否有私心杂念,而满足基金会持续性发展方面,就需要对慈善财产基于稳妥原则,实现保值增值。 关于增值保值,《基金会管理条例》给出了很大的操作空间,仅仅原则性地规定“基金会应当按照合法、安全、有效的原则实现基金的保值、增值”。在具体的实践中,境内外基金会的运作手法也较多,比如委托第三方管理的,也有自己投资运作的;有购买国债、上市股票等风险较低或流动性较强的证券,也有作为有限合伙人参与私人股权投资的。不一而足,但总归是为了实现基业长青。 (作者为上海并购俱乐部秘书长,国浩律师集团合伙人)

爱华网

爱华网