我不想做一个标题党,但又不知如何才能更加引起世人的关注和重视——因为我认为这短短的211个字很重要,能帮助绝大多数的职场人士和企业解决职业能力提升和人才队伍建设的根本问题。

简而言之,就是讲“成功之道”,自古至今无人例外的“成功之道”。之所以取这么一个不伦不类的标题,首先是想引起老板们的注意,毕竟他们更有阅历,更能理解其中的关隘,更能够重视、思考和推而广之……

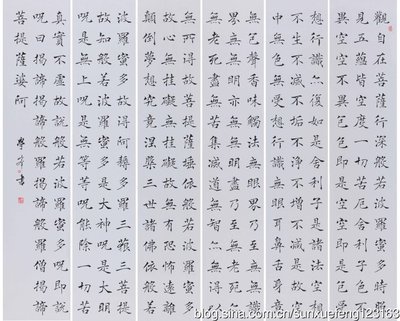

很多人向佛之人喜欢誊抄《心经》,因为其短小而博大,只有264个字,却概括了佛理的精髓。

其实,在传统国学经典中,有一篇文章的第一章,只有211个字,我个人认为,堪称儒学中的《心经》,那就是:

《四书五经》之首,《大学》的第一章——

它概括了古代“职场”成功的基本法则,放在现在,用现代的语境去解读,同样堪当现代“职场”成功的基本准则,个人读懂了可以改变一生,企业读懂了同样可以从根本上解决人力资源和企业发展的问题。

《大学》,原是《礼记》里一篇文章。

在宋代以前,《大学》的地位并不是很突出,经北宋程颢、程颐竭力尊崇,南宋朱熹又作《大学章句》,《大学》遂成为儒家经典中重要的篇章,最终和《中庸》、《论语》、《孟子》并称“四书”。宋、元以后,《大学》成为学校官定的教科书和科举考试的必读书,对古代教育产生了极大的影响。

《大学》第一章原文如下:

1、大学之道,在明明德,在亲民,在止於至善。

2、知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

3、物有本末,事有终始,知所先後则近道矣。

4、古之欲明明德於天下者必先治其国,欲治其国者必先齐其家,欲齐其家者必先修其身,欲修其身者必先正其心,欲正其心者必先诚其意,欲诚其意者必先致其知——致知在格物。

5、物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

6、自天子以至於庶人壹是皆以修身为本,其本乱而末治者,否矣;其所厚者薄而其所薄者厚,未之有也。

总共6句话,之所以被普通老百姓忽略,一是因为老百姓都认为这是讲“治国平天下”的大道理,与己无关;二是现代职场多以商业竞争为主,似乎《大学》讲政治、道德多一些。

那么,从今天起,我带您从一个全新的角度,站在现代语境之下重新解读这段话,您会发现,一个全新的思维、全新的视野:

1、大学之道,在明明德,在亲民,在止於至善。

第一句话讲的是:目标

我们不断学习,不断成长的目标是为了明白事理,了解事物的本质和原理,然后帮助更多的人得到改善,并且不断追寻尽善尽美。个人和企业的发展莫不过于此。

事实上,在人生目标和企业目标上,讲了3个最重要,也是最基本的目标:

第一,自我成长:明明德,明白事理,了解事物的本质和原理——我们个人和企业所有的学习都在于此。

第二,帮助他人:亲民,也做“新民”,帮助他人改善。商业社会一个重要的法则就是:“我为人人,人人为我。”作为个人,你的知识学得再多,如果不能帮助他人,那你的大脑也没有多少价值,因为一个U盘装的知识都比你多,打开百度,什么都可以马上知道答案。作为企业,你的产品质量再好,如果没有人需要,那也只能成为库存、废品和负债。

著名经济学家张维迎教授在《市场的逻辑》一书中指出:“现代商业社会的竞争,本质上是为他人创造价值的竞争。不能为他人创造价值的企业,必然在竞争中被淘汰。市场的这一逻辑把个人对财富和幸福的追求转化为创造社会财富和推动社会进步的动力。”

第三,不断改善和创新:止於至善,在现有的基础上不断的完善自己,完善产品,完善服务,不断创新。商业社会是一个不进则退的竞争社会,只有不断改善和创新才能持续取得成功。

2、知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

第二句话讲的是:实现目标的法则——知止

追寻尽善尽美是我们的终极追求,俗话说:“没有最好,只有更好。”因此,尽善尽美几乎是一个无尽的追求。“人生也有涯,而知也无涯”,用有限的条件去追求无限的目标几乎是不可能的,因此,实现目标的法则就是:知止——知道阶段目标是什么,这样才能够有坚定的志向,志向坚定才能够镇静不躁,镇静不躁才能够心安理得,心安理得才能够思虑周详,思虑周详才能够达到最完善的境界。

李嘉诚的成功一定得益于对“知止”的理解,因为他的办公室就曾挂着这两个字。

知止,其实就是道家讲的“舍得”,佛家讲的“戒”,心灵鸡汤叫“学会放弃”,无论目标多大,都要学会暂时放下那些短期内无法实现的目标。

有定,道家讲“守静笃”,佛家讲“定”,心灵鸡汤叫“学会选择”,先实现1、2年内就能实现的目标。

而下文中提到的“格物”,道家叫“道法自然”,佛家叫“慧”,我们常说的“知其所以然”。

3、物有本末,事有终始,知所先後则近道矣。

第三句话讲的是:掌握原理和明确目标才是成功之道。

所有的事物都有根本有枝末,所有的事业都有目标有开始,明白了这本末终始的道理,就接近事物发展的规律了。

大多数人面临困难却找不到解决方案,都是因为被纷繁复杂的表象蒙蔽了双眼,看不见事物的本质。那些不懂创新的人,往往都是“知其然,不知其所以然”的人,这个“所以然”,就是“本”。

尤其是这个“事有终始”,很多人都会简单的理解为“做事要有始有终”,其实不然,在这里,为什么不说“事有始终”,而是“事有终始”?

著名的管理学大师史蒂芬8226;柯维(Stephen R.Covey)在《高效人士的七个习惯》中提到的第二个习惯是“以终为始”,说的正是这一点。我们必须确定了目标,才能有计划的去实现这个目标,而不是走到哪里算哪里——这才是成功之道。

彼得8226;德鲁克被称为“管理大师中的大师”,他在《管理实践》中说道:“并不是有了工作才有目标,而是相反,有了目标才能确定每个人的工作。所以企业的使命和任务,必须转化为目标。”

4、古之欲明明德於天下者必先治其国,欲治其国者必先齐其家,欲齐其家者必先修其身,欲修其身者必先正其心,欲正其心者必先诚其意,欲诚其意者必先致其知——致知在格物。

第四句话讲的是:不管你有多么远大的理想,都必须一步一步脚踏实地的实现阶段目标。

企业管理遇到一个最大的问题就是不仅找不到几个人才,而且这些不是人才的人还心不在焉,身在曹营心在汉,骑驴找马……于是,我们总想画大饼、打鸡血、讲感恩、加工资、加奖金,最后还是不能解决根本问题。

为什么?因为每个人都心怀远大梦想,都觉得你这个庙太小,不能实现他们的个人理想,但又暂时没有更好的去处,所以只好做一天和尚撞一天钟,等待和寻找机会。

而这一句话,理解透彻了,问题就都解决了。

在本人的《职场竞争力——赢的五项修炼》(可以通过百度查找阅读)一文中,已经有过阐述,这里简单的用现代商业社会的语境再翻译和梳理一下,或许听起来没有原文那么高大上,但话糙理不糙:

现在那些想成为亿万富翁、千万富翁的人(欲明明德於天下者),一定要先有一个事业,学会经营管理好一个企业(治其国),可是,你还没有这个能耐怎么办?那么,你能不能先管好企业里面的一个部门呢?能够带领好团队(齐其家),成为一个成功的职业经理人?如果不行,那么你能不能先学会做好本职工作,成为一名优秀的职业人(修其身)?

可是,为什么企业里面那么多人都不愿努力的进行自我提升(修其身)?因为他们心不在焉,一只脚在企业,一只脚在外面,你想想,他的“心”能端正吗?《大学》后面有解释:“心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。此谓修身在正其心。”

为什么他们的心态不好?不是因为他们没有梦想,只是认为眼前的企业、眼前的工作似乎不能帮助他们实现梦想!

因此,我们需要帮助他们“正其心”,这个“正其心”的解决方案不在天天谈心态、谈感恩,而是“欲正其心者必先诚其意”。

所谓“诚其意”,就是要让他们“心甘情愿的愿意做这件事”,让他们明白做眼前的这件事情其实是对他们的未来成长有帮助、有价值的。否则,我们只好不断强化监督管理,强化绩效考核,因为他们很容易“领导在不在时不一样”。

《大学》后面解释道:“所谓诚其意者:毋自欺也,如恶恶臭,如好好色。此之谓自谦。故君子必慎其独也。”只有真正做到了“诚其意”,他们才会“慎独”,学会自我约束和自我管理——世界上唯一持续不衰的激励不是来自外部,而是内在的自我激励。

可是要把这件事情对他未来的价值讲清楚,就必须让他们对商业社会、对企业、对职业、对成功有正确的认识——所以,“欲诚其意者必先致其知”,http://www.aihuau.com/让他们建立起一套完整的认知体系。“致知在格物”,我对“职场竞争力”研究多年所归纳、总结出来的“赢的五项修炼”系统正好能帮助他们全面的了解一个成功人士所应具备的五大能力体系以及相对应的25项能力要素的原理和本质——

其重点就在:这些能力要素的不断提升和进步,是任何人眼前的工作中都应该改善,也都有机会得到改善的。

成功者与成功的能力要素之间的因果关系不是因为成功了才具备这些能力,而是因为这些能力不断完善,所以走向了成功——而成功者都是从微不足道的小事中成就起来的。

5、物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

第五句话就不用解释了,只是对第四句话做了一个进一步的总结。

其实,这两句话,说的就是“物有本末,事有终始,知所先後则近道矣。”有目标,必须知道从哪里开始,最终归结于对事物本质的认识。

6、自天子以至於庶人壹是皆以修身为本,其本乱而末治者,否矣;其所厚者薄而其所薄者厚,未之有也。

第六句话讲的是:上至国家元首,下至平民百姓,人人都要以自我修炼为根本,否则,家庭、事业、国家、天下要治理好都是不可能的。不分轻重缓急,本末倒置却想做好事情,这也同样是不可能的!

进入职场之前,我们首先要做好“格物、致知”,所以,我们一直在求学,为未来做好准备。同时,还要“诚意、正心”,做好人生规划和职业规划,这样才能安心工作。

进入职场之后,“修身”,不断提升自己的职场竞争力是根本——一个自己都不优秀的人,怎么可能带出优秀的团队?怎么可能成为一名优秀的职业经理人?一个带不好团队的人?怎么可能成为一名优秀的企业家?

说到这里,我把这段话比做堪称儒学中的《心经》应该也是成立的了吧?凡是真正把《心经》读明白的人,一定会同意我这个观点——其实,我很想说,如果谁不同意,那他就一定没有读懂《心经》。

至少,我以此为指引,在给很多企业做职业化能力《赢的五项修炼》培训之后,听明白的年轻人,无论是刚入职场,还是在职场迷惑、彷徨3、5年而不得其道的,都能够迅速进入踏实沉稳的工作状态中,并且很多人在1、2年内就快速的成长为经理人甚创业做老板了……

可见“明白事理”对“诚意正心”的重要,对不断自我完善和成长的重要。

爱华网

爱华网