光合作用,(Photosynthesis),可分为产氧光合作用(oxygenic photosynthesis)和不产氧光合作用(anoxygenic photosynthesis)。是绿色植物、和某些细菌利用叶绿素,在可见光的照射下,将二氧化碳和水转化为有机物(主要是淀粉),并释放出氧气的生化过程。对于生物界的几乎所有生物来说,这个过程是他们赖以生存的关键,而地球上的碳氧循环,光合作用是必不可少的。

光合作用_光合作用 -概述

光合作用光合作用,(Photosynthesis),即光能合成作用,是植物、藻类和某些细菌,在可见光的照射下,经过光反应和碳反应,利用光合色素,将二氧化碳(或硫化氢)和水转化为有机物,并释放出氧气(或氢气)的生化过程。光合作用是一系列复杂的代谢反应的总和,是生物界赖以生存的基础,也是地球碳氧循环的重要媒介。

光合作用_光合作用 -研究历史

绿色的叶,进行光合作用的重要场所

1642年荷兰人扬・巴普蒂斯塔比利时人范・海尔蒙特做了盆栽柳树称重实验,得出植物的重量主要不是来自土壤而是来自水的推论。他没有认识到空气中的物质参与了有机物的形成。

1684年,比利时的海尔蒙特认为,植物会从水中吸收养分,但其实这是不正确的观念。

1771年,英国的普里斯特利发现植物可以恢复因蜡烛燃烧而变“坏”了的空气。

1771年,英国的普里斯特利发现置于密封玻璃罩内的老鼠极易窒息,但是加入一片新鲜薄荷叶,老鼠就可以苏醒。

1773年,荷兰的英格豪斯证明只有植物的绿色部分在光下才能起使空气变“好”的作用。

1774年,英国的普里斯特利发现绿色的植物会制造、释放出氧气。

1782年,瑞士的瑟讷比埃发现,即使植物没有受到阳光照射,照样会释放出二氧化碳。

1804年,瑞士的索绪尔通过定量研究进一步证实二氧化碳和水是植物生长的原料。

1845年,德国的迈尔发现植物把太阳能转化成了化学能。

1864年,德国的萨克斯发现光合作用产生淀粉。

1880年,美国的恩格尔曼发现叶绿体是进行光合作用的场所。

1897年,首次在教科书中称它为光合作用。

光合作用_光合作用 -原理

光合作用

植物与动物不同,它们没有消化系统,因此它们必须依靠其他的方式来进行对营养的摄取。就是所谓的自养生物。对于绿色植物来说,在阳光充足的白天,它们将利用阳光的能量来进行光合作用,以获得生长发育必需的养分。

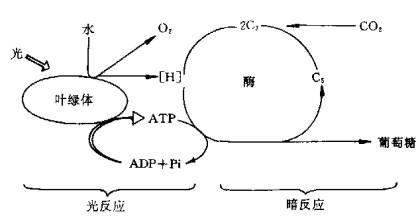

这个过程的关键参与者是内部的叶绿体。叶绿体在阳光的作用下,把经由气孔进入叶子内部的二氧化碳和由根部吸收的水转变成为葡萄糖,同时释放氧气:

12H2O + 6CO2 + 阳光 → (与叶绿素产生化学作用); C6H12O6 (葡萄糖) + 6O2 + 6H2O

上式中等号两边的水不能抵消,虽然在化学上式子显得很特别。原因是左边的水,是植物吸收所得,而且用于制造氧气和提供电子和氢离子。而右边的水分子的氧原子则是来自二氧化碳。为了更清楚地表达这一原料产物起始过程,人们更习惯在等号左右两边都下写上水分子,或者在右边的水分子右上角打上星号。

12H2O + 阳光 → 12H2 + 6O2 [光反应] 12H2 (来自光反应) + 6CO2 → C6H12O6 (葡萄糖) + 6H2O [暗反应]

光合作用_光合作用 -影响因素

光合作用分解水释放出O2并将CO2转化成糖类

光强度,水分供给 过程:叶绿体膜上的两套光合作用系统:光合作用系统一和光合作用系统二,(光合作用系统一比光合作用系统二要原始,但电子传递先在光合系统二开始,一二的命名则是按其发现顺序)在光照的情况下,分别吸收700nm和680nm波长的

,作为能量,将从水分子光解过程中得到电子不断传递,其中还有细胞色素b6/f的参与,最后传递给辅酶NADP,通过铁氧还蛋白-NADP还原酶将NADP还原为NADPH。

水光解所得的氢离子则因为顺浓度差通过类囊体膜上的蛋白质复合体从类囊体内向外移动到基质,势能降低,其间的势能用于合成ATP,以供暗反应所用。而此时势能已降低的氢离子则被氢载体NADP带走。一分子NADP可携带两个氢离子。这个NADPH+H离子则在暗反应里面充当还原剂的作用。

光解水产生氧气。将光能转变成化学能,产生ATP,为暗反应提供能量。利用水光解的产物氢离子,合成NADPH及H离子,为暗反应提供还原剂。

+H氢离子(即质子)-模型图

光子-模型图

电子-模型图

光合作用_光合作用 -固碳作用

固碳作用实质上是一系列的酶促反应,生物界有几种固碳方法,主要是卡尔文循环,但并非所有行光合作用的细胞都使用卡尔文循环进行碳固定,例如绿硫细菌会使用还原性三羧酸循环,绿曲挠菌(Chloroflexus)会使用3-羟基丙酸途径(3-Hydroxy-Propionate pathway),还有一些生物会使用核酮糖-单磷酸途径(Ribolose-Monophosphate Pathway)和丝氨酸途径(Serin Pathway)进行碳固定。

场所:叶绿体基质

影响因素:温度,二氧化碳浓度

过程:不同的植物,固碳作用的过程不一样,而且叶片的解剖结构也不相同。这是植物对环境的适应的结果。固碳作用可分为C3,C4和CAM三种类型。三种类型是因二氧化碳的固定这一过程的不同而划分的。

光合作用_光合作用 -化学程式

CO2+H2O→(CH2O)+O2(反应条件:光能和叶绿体)

12H2O+6CO2+阳光→(与叶绿素产生化学作用);C6H12O6(葡萄糖)+6O2+6H2O

H2O→2H+1/2O2(水的光解)

NADP++2e-+H+→NADPH(递氢)

ADP+Pi→ATP(递能)

CO2+C5化合物→2C3化合物(二氧化碳的固定)

2C3化合物+4NADPH→(CH2O)+C5化合物+H2O(有机物的生成或称为C3的还原)

ATP→ADP+PI(耗能)

能量转化过程:光能→不稳定的化学能(能量储存在ATP的高能磷酸键)→稳定的化学能(糖类即淀粉的合成)

注意:光反应只有在光照条件下进行,而只要在满足碳反应条件的情况下碳反应都可以进行。也就是说碳反应不一定要在黑暗条件下进行。

光合作用_光合作用 -影响条件

光照:光合作用是一个光生物化学反应,所以光合速率随着光照强度的增加而加快。但超过一定范围之后,光合速率的增加变慢,直到不再增加。光合速率可以用CO2的吸收量来表示,CO2的吸收量越大,表示光合速率越快。二氧化碳:CO2是绿色植物光合作用的原料,它的浓度高低影响了光合作用暗反应的进行。在一定范围内提高CO2的浓度能提高光合作用的速率,CO2浓度达到一定值之后光合作用速率不再增加,这是因为光反应的产物有限。

温度:光合作用中的化学反应都是在酶的催化作用下进行的,而温度直接影响酶的活性。温度与光合作用速率的关系就像温度与酶之间的关系,有一个最适的温度。

矿质元素:矿质元素直接或间接影响光合作用。例如,N是构成叶绿素、酶、ATP的化合物的元素,P是构成ATP的元素,Mg是构成叶绿素的元素。

水分:水分既是光合作用的原料之一,又可影响叶片气孔的开闭,间接影响CO2的吸收。缺乏水时会使光合速率下降。

光合作用_光合作用 -研究意义

研究光合作用,对农业生产,环保等领域起着基础指导的作用。知道光反应暗反应的影响因素,可以趋利避害,如建造温室,加快空气流通,以使农作物增产。人们又了解到二磷酸核酮糖羧化酶的两面性,即既催化光合作用,又会推动光呼吸,正在尝试对其进行改造,减少后者,避免有机物和能量的消耗,提高农作物的产量。

当了解到光合作用与植物呼吸的关系后,人们就可以更好的布置家居植物摆设。比如晚上就不应把植物放到室内,以避免因植物呼吸而引起室内氧气浓度降低。

光合作用_光合作用 -昆虫存在

光合作用

在人们印象中,光合作用总是与植物联系在一起,法国研究人员发现蚜虫或许也能从光线中获取能量,这是首次有证据显示昆虫体内可能也存在光合作用。此前有研究发现,蚜虫是已知唯一能自己合成类胡萝卜素的动物。植物的类胡萝卜素会像叶绿素那样进行光合作用,在动物体内则有帮助调节免疫系统等功能,但蚜虫以外的其他动物需从食物中获取类胡萝卜素。

由于类胡萝卜素是一种色素,所以蚜虫体内类胡萝卜素含量的多少可以改变其外表颜色。根据生存环境的不同,蚜虫外表有多种颜色,其中绿色蚜虫体内的类胡萝卜素含量最多,橙色蚜虫体内的类胡萝卜素含量中等,而白色蚜虫体内几乎不含类胡萝卜素。

研究人员观察发现,在有光线的情况下,与白色蚜虫相比,绿色蚜虫体内三磷酸腺苷的含量要高得多。三磷酸腺苷是一种可以储存和传递能量的分子。研究人员还发现,橙色蚜虫体内生成的三磷酸腺苷在有光环境中会增多,在黑暗环境下会降低。

研究人员提纯了蚜虫体内的类胡萝卜素,确认它具有吸收光能量的功能。综合这些线索,研究人员认为蚜虫或许也能进行光合作用,直接从光线中获取能量。但研究人员也承认目前的新发现只是提出了一种可能,需要更多的研究来确认蚜虫究竟是否能进行光合作用,如能确认将是对光合作用所适用范围的重要突破。

光合作用_光合作用 -光合作用

1、光合作用:发生范围(绿色植物)、场所(叶绿体)、能量来源(光能)、原料(二氧化碳和水)、产物(储存能量的有机物和氧气)。相关知识

光合作用1、光合作用的发现:①1771年英国科学家普里斯特利发现,将点燃的蜡烛与绿色植物一起放在密闭的玻璃罩内,蜡烛不容易熄灭;将小鼠与绿色植物一起放在玻璃罩内,小鼠不容易窒息而死,证明:植物可以更新空气。②1864年,德国科学家把绿叶放在暗处理的绿色叶片一半暴光,另一半遮光。过一段时间后,用碘蒸气处理叶片,发现遮光的那一半叶片没有发生颜色变化,曝光的那一半叶片则呈深蓝色。证明:绿色叶片在光合作用中产生了淀粉。③1880年,德国科学家思吉尔曼用水绵进行光合作用的实验。证明:叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所,氧是叶绿体释放出来的。④20世纪30年代美国科学家鲁宾卡门采用同位素标记法研究了光合作用。第一组相植物提供H218O和CO2,释放的是18O2;第二组提供H2O和C18O,释放的是O2。光合作用释放的氧全部来自来水。

2、叶绿体的色素:①分布:基粒片层结构的薄膜上。②色素的种类:高等植物叶绿体含有以下四种色素。A、叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,包括叶绿素a(蓝绿色)和叶绿素b(;B、类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,包括胡萝卜素和叶素

3、叶绿体的酶:分布在叶绿体基粒片层膜上(光反应阶段的酶)和叶绿体的基质中(暗反应阶段的酶)。

4、光合作用的过程:①光反应阶段a、水的光解:2H2O→4[H]+O2(为暗反应提供氢)b、ATP的形成:ADP+Pi+光能―→ATP(为暗反应提供能量)②暗反应阶段:a、CO2的固定:CO2+C5→2C3b、C3化合物的还原:2C3+[H]+ATP→(CH2O)+C5

5、光反应与暗反应的区别与联系:①场所:光反应在叶绿体基粒片层膜上,暗反应在叶绿体的基质中。②条件:光反应需要光、叶绿素等色素、酶,暗反应需要许多有关的酶。③物质变化:光反应发生水的光解和ATP的形成,暗反应发生CO2的固定和C3化合物的还原。④能量变化:光反应中光能→ATP中活跃的化学能,在暗反应中ATP中活跃的化学能→CH2O中稳定的化学能。⑤联系:光反应产物[H]是暗反应中CO2的还原剂,ATP为暗反应的进行提供了能量,暗反应产生的ADP和Pi为光反应形成ATP提供了原料。

6、光合作用的意义:①提供了物质来源和能量来源。②维持大气中氧和二氧化碳含量的相对稳定。③对生物的进化具有重要作用。总之,光合作用是生物界最基本的物质代谢和能量代谢。

7、影响光合作用的因素:有光照(包括光照的强度、光照的时间长短)、二氧化碳浓度、温度(主要影响酶的作用)和水等。这些因素中任何一种的改变都将影响光合作用过程。如:在大棚蔬菜等植物栽种过程中,可采用白天适当提高温度、夜间适当降低温度(减少呼吸作用消耗有机物)的方法,来提高作物的产量。再如,二氧化碳是光合作用不可缺少的原料,在一定范围内提高二氧化碳浓度,有利于增加光合作用的产物。当低温时暗反应中(CH2O)的产量会减少,主要由于低温会抑制酶的活性;适当提高温度能提高暗反应中(CH2O)的产量,主要由于提高了暗反应中酶的活性。

8、光合作用过程可以分为两个阶段,即光反应和暗反应。前者的进行必须在光下才能进行,并随着光照强度的增加而增强,后者有光、无光都可以进行。暗反应需要光反应提供能量和[H],在较弱光照下生长的植物,其光反应进行较慢,故当提高二氧化碳浓度时,光合作用速率并没有随之增加。光照增强,蒸腾作用随之增加,从而避免叶片的灼伤,但炎热夏天的中午光照过强时,为了防止植物体内水分过度散失,通过植物进行适应性的调节,气孔关闭。虽然光反应产生了足够的ATP和〔H〕,但是气孔关闭,CO2进入叶肉细胞叶绿体中的分子数减少,影响了暗反应中葡萄糖的产生。

9、在光合作用中:a、由强光变成弱光时,[产生的H]、ATP数量减少,此时C3还原过程减弱,而CO2仍在短时间内被一定程度的固定,因而C3含量上升,C5含量下降,(CH2O)的合成率也降低。b、CO2浓度降低时,CO2固定减弱,因而产生的C3数量减少,C5的消耗量降低,而细胞的C3仍被还原,同时再生,因而此时,C3含量降低,C5含量上升。

光合作用

爱华网

爱华网