上街区,始建于1958年,是国家根据二五计划建设第二个铝工业基地的需要而设立的一个工业型城区。位于河南省省会郑州市西部,北临滔滔黄河,南依巍巍嵩山,东去省会郑州38公里,西距古都洛阳80公里,位于郑洛工业走廊的黄金分割点。几经改革,现有面积64.7平方公里,辖一个镇,5个办事处,13万人口(2011年)。 陇海铁路、310国道和连霍高速横贯东西,与工业相配套的货运站、铁路专用线等设施齐全。通讯技术方面,已开办程控交换、移动通信、无线寻呼、会议电视、多媒体宽带数据通信、因特网信息等业务,为经济信息化提供了高速的信息平台。在辖区内外拥有产权的铝土矿6座,占地1972万平方米;与储量丰富的郑煤集团运距30公里;西气东输经过辖区,天然气比较便捷;地下水资源丰富,拥有黄河水提灌处1处,南水北调经过辖区;郑州―洛阳―三门峡电网主干线通过辖区,现有22万伏和11万伏变电站各2座。

上街_上街区 -历史沿革

上街区“上街区”名,沿自“上街火车站”名,而“上街火

车站”名,又源于“上街村”村名。上街村属峡窝镇地域,距今汜水镇东5公里,位于上街区西北2公里处。据民国17年(1928年)重修《汜水县志》记载:武王十有三年己卯(公元前827年),大建公侯于天下,而虢叔封于制,是为东虢。今县(汜水县)东上街镇,传为东虢城故址。穆王养虎于东虞,名其地曰:‘虎牢’,东邻虢地”。

武宗至大元年(1308年),大水淹没,城郭宫室一空,宫室一空,乃迁置于锦阳川之东十里,古制邑之墟(今上街村)”。因汜水县城地处沟洼低下,明武宗时县治三次被水淹没,故曾三迁于地势较高的卢医庙街市上,这样人们往返上下,时间长了,约定俗成,便习惯地称卢医庙热闹的街市为上街,即现在的上街村。

隋时属荥阳郡汜水县。

隋大业三年(607年)属孟州汜水县,唐、五代、宋仍之。

金属南京路郑州汜水县。

元属河南江北中书省汴梁路郑州汜水县。

明、清属河南布政使司开封府郑州汜水县。

中华民国初属豫东道汜水县,民国16年(1927年)废豫东道设行政督察专员区,直至解放前归汜水县管辖,1948年秋至1954年秋属成皋县(汜水、广武合并为成皋县)。

1954年,成皋县、荥阳县合并后,属荥阳县第五区。

1956年在上街村东南设上街火车站。

1957年11月,周恩来总理依据河南铝矿资源丰富和优越的地理位置,亲自批准中国最大的铝工业基地――河南铝业公司建址在上街区火车站南边,遂沿上街火车站名,建上街区。

1958年8月5日,经河南省人民委员会豫民字(140)号文件批准,成立郑州市上街区。

1959年至1962年初历经4次区划调整,1962年初上街区域面积最大,达127.84平方公里。

1964年6月,根据国务院缩小城市郊区指示精神,上街区仅保留夏侯、聂寨、廿里铺、任庄、东柏社、肖洼、朱寨7个行政村,成立上街区农业公社。

1984年,上街区农业公社改称聂寨乡。

2001年撤乡建办,聂寨乡所属各行政村分别划入济源路、中心路、新安路、工业路4个街道办事处。

2004年7月,荥阳市峡窝镇重新划入上街区。

上街_上街区 -行政区划

上街区下辖5个街道:济源路街道、新安路街道、

中心路街道、工业路街道、矿山街道;1个镇:峡窝镇。

上街_上街区 -地理环境

上街区位置

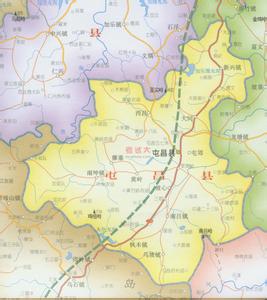

上街区地处河南省北部、华北平原、黄河冲积平原扇轴部,为豫东平原和豫西丘陵的相交地带。东经113°14''45″至113°19''05″,北纬34°35''至34°40''之间。上街区位于郑州市辖区西部38公里处,周围与荥阳市接壤:东邻荥阳市城关乡,西、南分别与高阳镇、刘河镇毗邻,北部与王村镇相连。

地形

上街区地质为第四纪冲积堆积次生黄土层,厚度最深可达200米左右。全区大多为Ⅰ-Ⅱ级下沉性大孔土仅北部靠近陇海铁路线为非下沉性土,浸水后具有沉陷性。地基允许耐压力1.5-2.5千克/平方厘米,地下水的稳定水位深度在13.9-29.5米处,地下水大致向北或西北流动。

上街区辖区属黄土丘陵地,处于华北平原、黄河冲积平原扇轴部,为豫东平原和豫西丘陵的交接地带。西、南部承接丘陵山地,地势起伏不平,大部分位于古黄河一、二、三级阶地上,按地貌形态及成因类型,自南而北可划分为风成黄土岗地,冲洪积倾斜平原和冲积平原三种地貌类型。区内所覆盖的第四系松散堆积物,其浅层黄土岗地区为上更新世风积物;倾斜平原区为上更新世冲洪积物;冲积平原区为全新世冲积物及上更新世冲洪积物。区内发育有较多的冲沟。地面被冲沟割裂成块,冲沟多为近南北向和东西向,冲沟宽深均在30-70米局部有70-80米深,100-150米宽,长度一般为500-2000米,个别冲沟长达5000米以上。东、北部地势开阔,较为平坦。全区整体呈西南高、东北低的自然倾斜之势,坡度平均0°48′8″,海拔高度在110-160米之间。地面最高点189米,最低点130米以下,高差大于50米,平均纵坡降8-15‰。区域内由于长期的山洪及雨水冲刷,致使冲沟纵横,地面大部分被切割成条块段。

气候

上街辖区处于中纬度暖温带,属季风型大陆性气候。由于受南热北冷高压气团进退更迭的控制,具有典型的暖温带季风气候特征,冬冷夏热,四季分明。

四季特征

四季特征:春季冷暖无常,多风少雨,气温14.8℃;夏季炎热多雨,水热同期,气温26.7℃;秋季凉爽,日照充足,气温14.5℃;冬季风多雪少,寒冷干燥,气温1.2℃。

温度

温度:上街区年平均日照时数2337.9小时。年平均气温13.5℃-15.3℃之间,年际最大变幅为2℃。历年极端最高气温42.9℃,极端最低气温为-16.5℃,一年中月均温度以七月份为最高27.5℃,以一月份为最低-0.2℃,气温年较差为27.7℃。初霜与终霜期间平均日数为52天,全年无霜期平均是225天。

降水

降水:上街区属大陆性气候,由于受季风的影响,年降水量一般在500―800毫米,多集中在7、8、9月份,占全年降水量的55.8%。历年平均降水量为622.2毫米。1958年降水量最大,达1048.5毫米,1981年降水量最小,只有318.4毫米。降水量年际变化大,分布不均匀,四季降水量相差很大。冬季(12-2月)降水28.09毫米,占年降水量的4.5%;春季(3-5月)降水116.4毫米,占年降水量的18.7%;夏季(6―8月)降水333.45毫米,占年降水量的53.6%;秋季(9―11月)降水144.52毫米,占年降水量的29.2%。

自然灾害

自然灾害:除正常的气候因子外,上街区灾害性天气发生频繁,严重的影响了土地利用和生产潜力的发挥。这些灾害性天气概括为旱灾、暴雨、冰雹、干热风等。上街区一年四季都有旱情,只是轻重程度各不相同。全区春旱与初夏旱出现频率均在33%以上,伏旱与秋旱出现频率均在25%以下,有“十年九旱”之称。全区暴雨一般出现于8-9月,其主要特点是强度大,降雨历时短,雨量集中。冰雹在辖区历史上曾多次发生,造成危害较大的是1979年4月12日,时值果树开花授粉期,致使部分果树绝收。据1957―1996年40年资料统计,发生干热风多达30次。发生在5月下旬或6月初,对小麦生产造成严重危害,2-3年一遇。干热风连续发生时间达6-7,最多的年份是1971年长达14天。

土壤

上街区土壤为一个土类即褐土类,包括三个亚类――褐土、潮褐土和褐土性土;三个土属是立黄土、潮黄土和白土,共有5个土种,分别为立黄土、白立土、潮白土、砂姜底潮白土、白土,面积分别为4930亩、10148亩、4559亩、2129亩、2308亩,分别占辖区土壤总面积的20.5%、42.2%、18.9%、8.8%和9.6%。

上街_上街区 -自然资源

上街区水资源

上街区多年平均降水653.8毫米,最高达1048.5毫米,最低为400.6毫米,降水年内分布不均匀,降雨集中在夏季7、8两个月。历年平均日照时数2337.9小时,平均无霜期为225天。辖区没有长年地表河流湖泊,地下水是唯一的水资源。

由于上街区分布有较厚的第四系松散层,故蕴藏有较丰富的地下水,富水性自南而北增强。地下水分布以陇海铁路为界。铁路以北为浅层水,静水位5-10米,井深40-65米,单井出水量10-30m3/h,是农业灌溉的主要水资源;铁路以南为深层水,静水位35-55米,井深100-160米,主要含水段在60米以内,单井出水量除黄土岗地区小于30m3/h,其它地区多在30-70m3/h之间,富水程度为每小时20-50吨。

上街区浅层水主要受降水补给,其次为北部地表水补给,中深层水则为南部侧向迳流补给和浅层越流补给。地下水自西南、南向东北、北迳流。上街区地下水总储量为2564.97万方,补给量中深层为617.26万方/年,浅层为66.67万方/年。允许开采量中深层为617.26万方/年,浅层为102.67万方/年。统计实际开采量中深层为800.4万方/年,浅层为216.99万方/年。每年动用储存量中深层为183.4万方,浅层为114.32万方。

地面河流情况,上街区西部有汜水河,常年流量1.0-1.5m3/s,洪水期可达1557m3/s,枯水期仅有0.2-0.3m3/s;东部荥阳市附近有索河(淮河水系),北部还有枯河上游支流,本区降水大都经地面冲沟汇入这三条河流。

动物资源

上街全区已知的动物有爬行纲、两栖纲、鱼纲、鸟纲、哺乳纲和昆虫纲等六个纲70多个科、376种之多。其种类名称如下:草鱼、鲫鱼、鲤鱼、青蛙、蟾蜍、蛇、蜥蜴、麻蜥、壁虎、龟、鳖、喜鹊、麻雀、乌鸦、啄木鸟、翠鸟、鸽、野兔、松鼠、地鼠、黄鼬、獾、狗、猫、牛、马、骡、驴、羊、猪、鸡、鸭、瓢虫、螳螂、青蛉、赤眼蜂、蜜蜂、家蚕、棉蚜、红铃虫、蚱蜢、蟋蟀、蝼蛄、地老虎、棉夜蛾、造桥虫、金龟子、天牛、避债蛾、椿象、叶蝉、叩头虫、灰蝶、粉蝶、菜青虫、粘虫、玉米螟、麦蛾、玉米象、红蜘蛛、果类食心虫、枯叶蛾、黄刺蛾、苍蝇、家蝇、牛

爱华网

爱华网