张艺谋电影风格

张艺谋曾经导演过10几部电影,若分类的话可以分成三类:一类是形式主义风格,如《红高粱》、《大红灯笼高高挂》、《菊豆》、《有话好好说》等;一类是唯美式风格,如《满城尽带黄金甲》、《十面埋伏》等;一类是写实主义风格,《秋菊打官司》、《一个也不能少》等。作为一个蜚名海外的大导演,其电影风格主要有以下几点:

1、中国传统文化中的父亲情结

《千里走单骑》中父亲在电话中得知儿子已经去世,他在雪域高原上停下车子,独自面对群山,群山无言;父亲回到日本,来到海边,独自面对大海,波涛无语这两场静默,让我心绪沉淀。开场5分钟,影片巧妙地把父子之间的矛盾成因化为背景悬念,于是高田一次次被不着痕迹地放置到拍摄傩戏的两难境地。亲情是唯一的驱动力,健一知道希望父亲快点回来,亲情和责任感驱使高田带着扬扬上了路等情节设置,展现了张艺谋丰富的镜头捕捉力,所有的情感都含而不发,但又处处显得温馨动人、幽默而不着痕迹。

《黄土地》中农家女翠巧在八路军战士顾青的启发下,认识到父命只会损害自己的成人;《大红灯笼高高挂》反复出现的大红灯笼就是父亲权力的象征;《红高粱》中传统父亲的形象是由蒙面盗,李大头,秃三炮和日本军队等具体承担的。

2、悲剧的重复

悲剧的力量就是如此强烈和通透,因为人物的设置命运的安排而有着叠加和累计的效果,让人震撼至深。《菊豆》中染坊主杨金山是个彻头彻尾的悲剧人物。他性无能,将2房妻子折磨至死都没有留下一儿半女。而亦在菊豆身上延续着悲剧。这样一个冷血的人物在其瘫痪之后的生活几乎是生不如死。

青天这绝对一个“老实人”形象。他习惯了逆来顺受,即使是因为愤怒砍在楼梯上的刀,在面对金山问话的时候仍旧装做好不知情的样子问:”婶婶没有事吧,是不是病了”。而在面对菊豆所带来的吸引的时候,也选择了把房门紧锁来避嫌。而在面对瘫痪的金山放火准备和他们同归于尽的举动,他虽然是放下狠话,却不愿因此而将金山弄死。他说”毕竟他是我叔阿!”虽然也有和菊豆厮守的时候,但他的身份终究是不见天日的,对着自己亲生骨肉也只能以兄弟相称。深深的痛苦只有在醉酒之后才会一把鼻涕一把眼泪的哭出来。

菊豆这个角色由巩利来演绎简直太合适不过了,那是个够“劲”的女子。她骨子中有着对这生活的反抗精神。所以当她无法忍受金山非人的虐待时她将求助的手伸向了青天。她始终带着十足的精神准备冲破枷锁,期望“幸福生活”!她的悲剧在于她虽然有冲破生活枷锁的勇气和决心,却无法脱离对于男性的依靠,她所有的期望的都寄托在青天和天白身上,觉得他们的存在会让自己的生活好起来。而青天始终甘于压制之下的姿态只会将她的梦想越拉越远。当她目睹了天白将自己的亲生父亲打死在染池中,世界的壁垒瞬间崩塌。她在院中点燃了火,将所有的一切烧毁,包括自己这万念俱灰的身躯。

3、艺术家的审美情怀

《一个都不能少》中金钱始终扮演着自己的角色:它与敏芝代课,保护粉笔,集体搬砖,乘车进城和电视找人等,审美出2个值得思考的问题:一个是现实主义精神;二是电视等文化装置的文明性。敏芝在电视前的质朴倾诉和呼唤,给予公众的巨大向心力和认同愿望;《黄土地》大快荒凉贫瘠的土地,翠巧的反抗共同呈现出一种令人感荡回味的悲沉;《红高粱》在释放中展现出高亢激越的生命旋律;《秋菊打官司》的震惊是因愤气意外地无处挥洒而形成的内在惊异;《摇啊摇,摇到外婆桥》在小金宝表面快活终究掩盖不住内心的极度忧郁和悲剧性的隐忧。

4、色彩的运用美学

张艺谋偏爱红,早期的《大红灯笼高高挂》,《红高粱》片名都带着红的字眼。《菊豆》中高高挂起的红色布匹更是贯穿整部的电影物品,它见证了天青对于菊豆的初见倾心。绝望的菊豆对着天青哭诉的时候拉着红色布匹的一角,那神情仿佛是拽住天青的衣角。天青对着菊豆的美色发呆时候,长长红色布匹因为滚轮的松动而高高的泄下。而红色在片中同样是代表了失望和绝望,记得天青乘着天白不在院中的时候在角落把集市上买的红色头巾戴在菊豆的头上时,鲜亮的红色瞬间从黑灰色的画面中跳跃而出,2人沉浸在短暂的快乐中,却被天白突然的归来而打断,亦在其冰冷的眼中将这红色头巾急忙的拿下掩藏起来。片尾这红色火焰则是所有绝望的汇集,带着万念俱灰的决心,却又在最后一刻留下最最凄厉的质问。

5、独特的构思,深刻的寓意

比如《活着》中的皮影。福贵背着它们,福贵牵引着它们跳舞,在赤贫糊口的日子里,在九死一生的战地上,在大炼钢铁的劳动中,无论世事如何变换,要演皮影,只需一块幕布,一朵照明的火,一把拉开来的好嗓子。福贵得罪了儿子,赔不是的时候也说:“晚上爹给你唱戏听。”书中如黄泥地般沉默的农民变成了指间上演帝王将相才子佳人的皮影艺人,数十个鲜艳的灵魂在他的嗓子里游动。

在《红高粱》中,观众是不会忘记青纱口那一望无际的高粱地,那野性弥漫的绿色向我们张扬着自然和生命;在《菊豆》中,观众的视觉中反复出现杨家染坊里自房粱上悬挂而下的红黄布条,黄色暗含淫荡而红色却预示血腥和死亡,那布条更是给人束缚和限制的联想;在《大红灯笼高高挂》中,陈家大院里的大红灯笼以及灰色的高墙更是电影故事的主线,红灯笼让人想到青楼和挑逗而灰色的高墙则象征着幽闭和囚禁。

《大红灯笼高高挂》中哪院太太捶脚、点灯就预示谁是老爷的宠幸者;《秋菊打官司》中秋菊疼痛的表情,意味着即将生产;《有话好好说》中,菜刀、板砖代表凶器,一只快速旋转的轮子代表主人公飞快地骑着自行车,一阵尖利刺耳的声音代表着急刹车;《菊豆》中杨天青的一只大海碗隐喻主人公情感和性的饥渴;《红高粱》中狂野舞动的红高粱意指生命、爱情、欲望等。

6、浓烈的历史感和生命意识

没有一部其他的张艺谋的电影具有《活着》这样深刻的内涵。福贵一家在电影中的悲惨遭遇只是层面上的故事,影片的主旨却是在演绎人在世上和命运抗争却无能为力的境况,去再现张艺谋欲表现的宿命论人生观。贯穿整部电影的皮影戏是我们理解这一主旨的最重要依据。

皮影戏使《活着》的故事演化成三层,福贵一家的故事,皮影戏的故事,以及人类的故事。人在世上的双重角色在他和玩偶之间的关系上得到充分的显示。一方面,人是玩偶的操纵者;另一方面,人却如同玩偶被一种不可知的强大力量所操纵。福贵一家人在电影中的悲惨命运具有浓烈的宿命论的色彩,更为人如同玩偶这一比喻增加了不可缺少的注脚。人生就如同一场早已安排好的戏。实际上,人生如戏是一个我们耳熟能详的譬喻。戏本身就不是真的了,而影戏却给这不真实又增加了一份虚幻,而皮影出现在电影影幕上就更是幻上加幻。平面皮偶在孤灯幻影下显现演绎人生的故事把人生如戏,人生如梦发挥到淋漓尽致的地步。

对我们大多数人来说人生就已是一场梦幻,而对大起大落,丧子丧女的福贵来说简直就是一场恶梦。皮影戏还是偶戏。偶戏能更好的象征人如同玩偶这一譬喻,皮影戏中的皮偶受人操纵和电影中福贵受命运操纵交相互映,把宿命论在电影中推到了极致。

在整部电影中,张艺谋不断地把玩“人如玩偶”这一意像。福贵被改写成皮影戏艺人,不光是情节的需要,也是张艺谋为了强化主题的手段。为了生活,福贵抛妻别子,远离家乡,成了巡回皮影戏团的班主。福贵那一幕幕风餐露宿为生存奔波的镜头和皮影戏交叉出现在影幕上让我们有点分不清皮影中人物和电影中人物的界限。福贵被国民党军队强征为民夫,肩拉大炮的镜头,更让我们看到一个悬丝木偶的形象,受人操纵,无可奈何。解放了,然而福贵身不由己的命运仍然继续着。在那场超英赶美大炼钢铁的运动中,张艺谋再一次把皮影戏的场面和炼钢的场面融汇在一起,象征着在那场荒诞的运动中,每个人都和福贵一样身不由己,是命运的玩偶。

当福贵冲向鲜血淋漓的有庆的尸体前,张艺谋给了他一个特写镜头。在整个影幕上,除了福贵本人,就是一幅皮影戏的影窗。在无法抗拒的命运面前,福贵本人看上去多么象被他玩于股掌的皮影啊。这些戏剧性的巧合后来再次发生在福贵女儿凤霞的身上。文化大革命中,一直伴随福贵的那箱皮影未能逃过劫难,在镇长的督促下,凤霞把那些皮影烧掉了。皮影戏的故事似乎暂时结束了,但福贵的厄运却并没有随着那些皮影灰飞烟灭。由于高明的医生在文革中全被关进“牛棚”,医院由学生当班,凤霞产后大出血得不到及时的救治而命归黄泉。命运再次向我们展示了它丑陋的力量。本可救凤霞一命医术高明的王教授,因为饿了三天,吃了福贵好心为他买的七个馒头而噎得不能动弹。福贵再一次间接的促成了凤霞的死亡。这些情节极富戏剧性,在原著中是没有的。影片的结尾也是富有象征性的。当福贵的外孙馒头问他的姥爷把他爸爸为他买的小鸡放到哪里时,福贵从床底拖出那个劫后余生原来装皮影的木箱,和他一起把小鸡一只一只的放进去。毫无疑问,这里小鸡代表的是年轻一代,代表着未来,而曾经装皮影的木箱由于是个盛体和封闭物,表示禁锢和束缚则象征着命运。通过这一象征,张艺谋无非在告诉我们,人类将继续受命运的控制,永远不能摆脱命运的主宰。

张艺谋电影风格

中国电影在21世纪进入了百年。这样一个百岁之诞的来临恰巧与中国电影的发展进程印证了起来。纵观电影史的发展进程,中国电影的发展在百年的风雨中始终与中国的社会历史的发展契合的巧妙。从诞生之初的清朝末年与中国传统文化的冲突与摸索,到战争期间的迅速上升,见过之后的形而上的政治发展浪潮,文革之后的返璞归真,再到80年代中国电影在国际上所营造的巨大影响力,中国电影的发展本身就是一部曲折的电影,充满了诸多传奇与生动的人和事。

80年代是中国电影第一次大规模在国际扬威的时候,自此之后中国电影才真正有了一种快速发展的势头。横看现在,中国电影虽然依旧处于体制变革的瓶颈时期,但是电影类型化增强、艺术风格多样化等特征还是证明了中国电影未来光明的前景。80年代,就不得不提一个群体,这个群体也是将中国电影推向世界,在现如今电影发展和创作中依旧处于中坚力量的“第五代导演”。这其中,张艺谋责无旁贷的成为领袖。张艺谋的影响力在现如今并不仅仅是在电影行业了,在整个大文化范围下都具有十分重要的影响。其艺术创作横跨电影、歌剧、大型晚会、实景表演等多种领域,是世界最优秀的华人代表。张艺谋先后获得过“新中国60年文艺界十大影响力人物”、“ 2008年影响世界华人大奖”等奖项,这些都是对其在文化领域成就的最佳褒奖。

张艺谋的电影创作是其艺术创作的核心。中国电影历史中,很难有导演类似张艺谋这样所执导的电影数目之多,风格差异之大。从电影艺术创作角度上看,张艺谋更是因为电影创作的勇于创新,题材多样而驰名中外,屡获大奖,他是第一位获得重要国际电影节奖项的中国导演;从电影商业角度上看,张艺谋也是中国近现代电影中第一个开创了“大片”时代的导演,从此开创了中国电影大面积商业化的进程。

本文将针对张艺谋电影创作领域进行微探。介于张艺谋对于中国电影所作出的重要成就,细致分析其电影在艺术风格和商业探索上特点和手段,就成为本文的重中之重。但是张艺谋电影数量众多,拍摄技巧也复杂多样,无法一一针对性的进行拆解分析,所以本文将重点对其电影本质特点、电影内涵、电影创作工具和电影风格成因四大部分进行宏观的叙述。

一、 张艺谋的创作之路

(一) 张艺谋的生平介绍

张艺谋1950年出生于陕西西安市。原名张诒谋,因很多人念错其名字,索性改为“张艺谋”,自此与艺术结下不解之缘。1968年,为了响应文化大革命中关于“知青上山下乡”的号召,初中毕业之后前往陕西乾县杨汉公社插队做知青,后来在陕西咸阳国棉八厂做工人。期间爱上了摄影艺术,并得到了一些人的高度评价。1978年北京电影学院恢复招生之后,前往北京报考北京电影学院摄影系。由于年龄超标,主考老师爱莫能助,最后在文化部部长黄镇的帮助下被北京电影学院破格录取为“代培生”。同学中还有现如今的著名导演顾长卫、北京电影学院院长张会军等。然而也就是这个“代培生”在那样一个特殊的艰苦的年代,和陈凯歌、黄建新、田壮壮、张军钊、胡玫、李少红、顾长卫等一大批改革开放后培养出的第一批专业电影人才,开启了中国电影的新时代。

1982年,张艺谋与张军钊、肖风、何群等人被分配到了广西电影制片厂。而这是在这里,第五代导演开始发迹,并最终铸造了电影史上的一段传奇。由于年轻气盛,一心想出人头地的几人创立了第一个青年摄制组,筹划拍摄了《一个和八个》,而这是这部影片,将这些年轻人的创作才能激发了出来。由于影片在摄影上的特殊和反传统性,张艺谋作为摄影师被业界熟知。随后,有陈凯歌加盟的第二个摄制组拍摄的《黄土地》更是以其深刻的哲学思考、独特的构图摄影、大胆的风格化创作引起中国电影界轩然大波,褒贬不一的评价纷至沓来。而就在这部影片走向国际,第一次向世界证明中国也有艺术电影的时候,一场关于电影创作的浪潮已经在中国悄然开展。以《一个和八个》为发迹,以《黄土地》为开始,张艺谋就始终是中坚力量之一。直至1987年其独自执导的电影《红高粱》获得了柏林电影节最高奖“金熊奖”时,人们才发现张艺谋突出的导演才能。

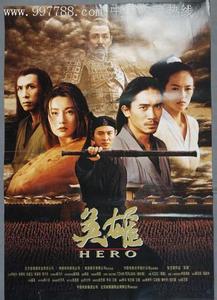

自《红高粱》始,历经《大红灯笼高高挂》、《菊豆》、《秋菊打官司》、《一个不能少》、《我的父亲母亲》,张艺谋在艺术电影的创作上一直走在了中国电影创作的前头兵;而在《英雄》之后,《十面埋伏》、《满城尽带黄金甲》、《三枪拍案惊奇》、《山楂树之恋》等则直接打上了商业“大片”的名号,提前大跨步带着中国电影进了“商业化”大潮。张艺谋为中国电影的发展做出了不可磨灭的贡献。

(二) 张艺谋电影创作的艺术成就

张艺谋被称为获奖专业户。其电影创作所获得的奖项的数目和质量也绝对是中国导演中最多和最好的。其导演处女作《红高粱》就获得了包括柏林金熊奖在内的十数个国际重要电影节大奖,在其开启商业化电影创作之前,基本上每一部影片都能够得到国际电影节的青睐,将最重要的奖项颁布给张艺谋。因为其在电影创作领域的突出成就,张艺谋先后获得“第38届柏林国际电影节金熊奖”;“第49届威尼斯国际电影节金狮奖”;“第56届威尼斯国际电影节金狮奖”;“第47届戛纳电影节评委会大奖”;“世界十大杰出导演之一”;“亚洲电影杰出贡献大奖”;“法国文学艺术荣誉勋章”等多个奖项。

应该说,张艺谋电影的艺术成就不仅仅在于获奖的多少上,更多的还是在于其在电影视听语言的创新、对电影文化的表现、对电影本质的探索以及其在电影中向国际评委们所集中展示的中国传统文化符号上。张艺谋的电影每一部只见都带着极其清楚的区别,并没有类似于陈凯歌电影中保持一致的那种文化探索和沉思。相较于陈凯歌醉心于文化探索一样,张艺谋的电影更加倾向于视听语言的创新。其电影或奇幻瑰丽,或粗狂大气,或秀美温存,或朴实无华。正是因为这种风格多变而又执着与艺术本质探索的特点,才使得他的电影欣赏性和内涵性达到统一。

二、张艺谋电影艺术性体现的几个特征

探寻一位导演电影的艺术特点,首要应该考虑的就是导演对于电影本体的一种表现和体现。从张艺谋的电影创作来看,其电影艺术的风格和特征相较于现如今新生代导演多变的特点来看还是相对突出的。虽然张艺谋电影创作的类型和内容一直都在进行着创新,但是其所要表现的某种思想和思考还是具有一定的规律性的。为此,笔者总结出了以下几个初步的特征

(一)电影风格――更迭与变化

在为我们大家所熟知的中国电影“第五代”导演群体中,没有任何一位导演的电影艺术创作像张艺谋这般“漂浮不定”。作为摄影师参与创作的《一个和八个》、《黄土地》、《大阅兵》等由于受到了导演的创作思路的限制,使得其溶解于摄影技巧之内的艺术创作才能还有限。但是当1987年《红高粱》横空出世之后,其电影的艺术创作始终走在了中国导演们的前沿。什么是风格?张艺谋的同班同学,北京电影学院院长张会军曾说:“影片分析手册”,那么电影风格除去蕴藏在其内部深刻的主题阐述之外,最能够为观众所观的就是视听语言的创作。张艺谋电影的艺术风格则主要是通过视听语言的创新与探索和主题阐释之间的相互影响进行变更的。

当然,张艺谋电影中所蕴藏的主题,一直都有与第五代所传承和发展的“文化批判”有着千丝万缕的关系。第五代导演的电影一般都会将人物放置于历史(古代和现代均有)和事件中去,去探讨人性和内心最纯粹的表现。陈凯歌醉心于历史的解析,黄建新醉心于都市的迷惘,田壮壮醉心于宗教的诠释,而张艺谋的电影主题,一直都离不开对传统的精神家园的反观。《红高粱》所表现黄土高原上人们天然的“精神劲”;《大红灯笼高高挂》中所反应的传统封建文化对新生女性思维的压制;《秋菊打官司》中表现农村法制思想的萌发;《我的父亲母亲》中对于纯真萌生的爱情的一种渲染;以至于张艺谋最新作品《金陵十三钗》所呈现出的那种社会主义主流思潮“革命主义精神”,这些都深刻的反应着张艺谋本身对于个人和群众内在精神生活的写照。张艺谋的电影与陈凯歌电影关于电影主题性和内涵性之间最大的区别就在于,陈凯歌更加注重于历史和文化的反思,而张艺谋则更加注重于人物精神的反思,尤其是历史文化中女性人物的精神反思。

张艺谋的电影风格从1987年《红高粱》到2010年的《山楂树》之恋,可以呈现以下的几种大的宏观划分,但是划分之中也有小的区别。

1、反思类电影。《红高粱》、《菊豆》和《大红灯笼高高挂》三部作品主要探讨了个人与个人欲望斗争。但是相较于《红高粱》宏大叙事背景(抗日战争)下的个人挣扎和情欲斗争,其余两部都将着重着笔讲述了封建礼制和传统的文化桎梏对个人的压制。当然,这种压制同样建立在个人挣扎和情欲的斗争上,而这些挣扎和斗争又是带着明显的思想烙印,具有反思的效果;

2、纪实类电影。在《大红灯笼高高挂》被国内专家批为“伪民俗”电影之后,张艺谋直接开始了大变革,1992年和其后推出得《秋菊打官司》和《一个不能少》,直接使用了纪录片式的拍摄手法,与之前的构图意识强烈的电影截然不同。偷拍视角、静止机位、纯真实再现的场景,农村成为了其电影创作中最新的工具和道具。这在90年代中国电影开始大规模进行多元探索的时候是难能可贵的。

3、小说类电影。改编自余华的同名小说的电影《活着》使用了小说式的手法对电影内容和内涵进行讲述。虽然张艺谋电影多数改编自文学作品,但是相较于其他的作品,这部最为明显呈现了小说的原著状态。同样改编自小说的《红高粱》和2011年即将上映的电影《金陵十三钗》,都已经因为带有导演个人的烙印而多少对原短篇小说进行了大的变动。长篇小说式的电影最大的难处在于如何使用一个局限的时间来讲述一件内容较为庞大的内容和故事。而《活着》则很好的解决了这个问题剧情紧凑而不缺失,比较真实的再现了原著内讲述的生活。

4、纯爱类电影。《我的父亲母亲》是张艺谋使用“减法”做成的一部电影,电影内容极尽简洁,重点落在了充分调动了光、剪辑、颜色等视听技巧表现了一个类似于世外桃源的纯情爱情故事,这给中国的爱情故事提供了一个充满艺术性的表现方式;《幸福时光》和2010年上映的《山楂树之恋》,同样是纯爱类电影的代表。《幸福时光》的故事讲述了一个充满善意谎言的一群人和一些事,《山楂树之恋》则直接讲述了文革时期的那段不一般的爱情。然而不管是从艺术性和内涵性上来说,甚至于在最原始的视听层面,这两部电影都难言其优,最主要的原因还是在于多元商业元素的使然上。

5、商业类电影。不能不说,张艺谋电影中另一部分可以在中国电影发展史留下痕迹的就是商业电影类型。也是因为张艺谋,中国电影史上诞生了一个最为显著的商业片类型――“大片”。从《英雄》开始,《十面埋伏》、《满城尽带黄金甲》开创了中国式大片美学和传统武侠的结合,呈现了极为显著的经济效益。张艺谋结合国际视野,使用大明星、大制作、大场面、高曝光、营销手段等方式,将中国电影推向了经济的前沿。张艺谋电影创作的新变化最为明显的还在奥运会之后推出的黑色幽默电影《三枪拍案惊奇》上,春晚桥段、二人转和情景喜剧的杂糅直接的将电影的经济利益提升到了空前的高度,取得了不错的效果,这给中国其他的电影人的电影创作提供了很好的范本。

(二)电影技术――表现与造型

张艺谋电影艺术创作特色的更迭最为显著体现在了电影技术的创新之上,也就是视听语言的表现和使用上。视听语言是电影的语言,是工具,那么视听语言的使用就可以成为电影内涵和风格表现的基础。

其导演处女作《红高粱》中泼墨式的大写意色彩创作,粗犷的声音处理以及大开大合的风格定位,开创了中国电影在视听语言上最为革命性的变革。在以前,尤其是注重纪实风格创作的第四代导演,大量的使用自然光,力求在电影中最真实的再现生活的场景和状况,因此更加倾向于冷静的视听语言处理。然而在这部电影中,张艺谋为了表现对“生命”的赞誉,使用了最为鲜亮的红色进行渲染。整部电影被浓郁的黄色和红色占据。尤其在影片最后,漫天遍野的超现实红色,立于红色之中被染得鲜红的两个人,红色的太阳,红色的土壤,红色的高粱,所有的种种都让这部影片的主题得到了极大的彰显。这种类似于中国传统国国画中泼墨式的手段,成为了其打开国际电影节大门的敲门砖,也成为了中国电影史上技术创新和艺术表现最为“浓墨”的一笔。

然而在其随后的创作中,却没有一直的坚持这种大写意的表现手法。《菊豆》中对冷峻色彩的使用,尤其对染布坊中那架巨大染布机几近于畸形构图表现,与《红高粱》形成了鲜明的对比。正是这种构图和色彩的使用,加上较为深刻的主题表现,使得这部影片同样获得了国际电影节的认可。在电影《大红灯笼高高挂》中,张艺谋摒弃了在《红高粱》中那种大写意的表现形式,反而囚禁于一所山西大院,利用这个封闭的空间,将电影中封建礼制对人的压制表现到了极致。尤其是在影片最后使用的连续叠化中的“囚”字形结构,直接表明了主题。号称张艺谋电影艺术创作“前三板”的三部影片,在不同的艺术表现和手段上完成了张艺谋电影本身对于传统,尤其是第四代电影人那种纯纪实类的视听表现手段上得颠覆,也给第五代导演在电影艺术本质探索上奠定了结实的基础。

如果说视听语言的变革是第五代导演对中国电影最显著的成就之一的话,张艺谋无疑是这次显著变革的领头军。相对于陈凯歌对于电影文化本身的执着探索。在90年代中国电影开始多元探索的时候,张艺谋依旧走在了视听语言变革的前头兵。1992年拍摄的《秋菊打官司》横空出世,让众多熟知张艺谋电影的国内外专家大跌眼镜。纯粹偷拍视角的使用,纪录片化的风格,人物朴实甚至是土得掉渣的表演,与张艺谋之前电影中那种对电影画面的极致内涵性追求截然不同。这种被称为“返璞归真”的一次电影视听语言的大胆尝试,不仅没有给电影节的评委们造成“不良反应”,相反因为电影本身对中国农村生活的本质探索和法制思维的反思,再一次敲开了国际电影节的大门,收获颇丰。随后拍摄的《一个不能少》,张艺谋竟然直接摒弃了职业演员的使用,大胆使用了非职业演员,而且拍摄的手法更加简练,多数以静止镜头为主,这使得《一个不能少》相对于同类型的《秋菊打官司》更显得真实自然,也更加具有中国特质。

而后小说式电影《活着》中简练的剪辑技巧和冷凝的视觉表现,更像是在审视这段历史和“福贵”的这个人的人生;《有话好好说》中在晃镜头上的使用,则直白的表现出了对社会浮躁和荒诞感的主题;《我的父亲母亲》对纯美爱情的表现,大量叠化镜头和黑白彩色两种色调的使用;《英雄》中大色块的泼墨写意,和每一种颜色的寓意都在直接的命中主题。

由此可见,张艺谋在中国电影史最大的贡献莫过于在电影技术上的成就。第五代导演的两架马车,陈凯歌醉心于文化和影片的内涵上做出了革新和反思,而张艺谋则大刀阔斧的对电影的拍摄手段和影片视听语言上进行了革新。当然,相较于陈凯歌的执着文化探索,张艺谋在电影本质――文化反思上做的更加的多元化。二人一个人探讨了电影文化的广度,一个则加深了电影文化的深度。

(三)电影内容――改编与文学

第五代电影导演,尤其以陈凯歌和张艺谋最为显著,他们的电影大多数改编自同年代文学作品。究其原因,主要还是时代的使然导致。第五代导演所改编的作品多数为文革时期之后所产生的“反思文学”和“寻根文学”,这一批作家主要以反思“十年文革”和追寻传统中国元素为主,这样一来,这种文学故事更加的厚重,主题更加的深刻。再加上对于十年文革荒诞生活的反叛,正好符合了第五代导演想创新、探索的目的。

陈凯歌的前三部具有代表性的作品《黄土地》、《孩子王》和《边走边唱》均改编自散文这种更加主观化的文学作品。这种文学作品的故事性并不是很强,重点在于表现和抒发,那么给陈凯歌这种善于文化思考的导演很大的创作余地。

而张艺谋的电影则绝大多数改编自小说。从莫言的《红高粱家族》、苏童的《妻妾成群》、刘恒的《伏羲伏羲》,再到余华的长篇小说《活着》,进而到2011年即将上映改编自严歌苓同名小说的《金陵十三钗》,张艺谋的电影似乎本应该比陈凯歌更加倾向于对故事的重视和表现。然而,张艺谋的电影中所呈现的内涵性却公认的比陈凯歌轻了许多。陈凯歌的电影一直给观众的感觉就是厚重,深沉和晦涩,这与他文化学者的探讨和深刻的文化反思有着莫大的联系。陈凯歌的改编作品总是强烈的加上了个人烙印,与原著所表现的内涵性来说,陈凯歌的个人创作和改变占据着重要的比重,而张艺谋则不是。由于其摄影师出身,张艺谋的电影本身所呈现的内涵性更多的还是依赖于原著中去呈现,而其在电影技术方面的诠释与“权势”则会直接导致电影内涵性并不能完全的依托故事本身去呈现,反而会因为视听语言的极致化创作淡化了电影本身所应该呈现的主题深刻性和故事的本身。当然,张艺谋电影中对于人物的塑造还是相对来说比较成功的,这得益于其成熟的视听造型手段的使用。

张艺谋电影的文学改编,并不是去直接表现原著所呈现和承载的文化深刻性和宏阔性,只是将之作为与视听表现等技术手段等同作用的技术功能使用。简而言之,张艺谋电影的创作工具简单的就是两方面:视听语言和文学作品中的意义。

(四)电影文化――道具与传统

毋庸置疑,中国电影第五代导演群体,尤其是以张艺谋、陈凯歌、田壮壮、黄建新等主力军的艺术电影创作中,大量的符号学隐喻、民族道具、文化仪式比比皆是。在陈凯歌奠定第五代电影探索本质的三部曲《黄土地》、《孩子王》和《边走边唱》中,更是赤裸裸的将这种隐喻式的讲述方式进行了表现。这些年轻的导演们,在青春的狂妄中,大肆挥洒着个人对于电影于文化、视听于反思的个人表现。

相对于陈凯歌执着于对文化本质的深刻隐喻与表现,张艺谋则更加直观。在张艺谋的电影中,占据着至关重要就是文化道具的使用。张艺谋的电影厚度并不比陈凯歌来的厚重,而更加倾向于世俗剧性质(特质早期创作),叙事本身借助于文学名著,电影风格借助于个人的视听语言创新,而其电影本身所具有“第五代导演”电影的文化探索和文化反思则一定程度上借鉴于这种文化道具。从《红高粱》中的“高粱酒”文化开始,张艺谋便开始将具有中国传统的“道具”融汇于整部电影的叙事和主题之下。从“血红”的高粱酒中,可以间接的看出整部电影中每一个人“精神劲”,进而通过事件和矛盾的激发,看出了整部电影对于“生命”的赞誉。

从《红高粱》开始,张艺谋电影的创作都或多或少存在着一定的中国传统文化道具的使用。《菊豆》中硕大的染布机;《大红灯笼高高挂》中被专家所诟病的“伪民俗”――点灯;《活着》中对于皮影戏的双重意义展示;《秋菊打官司》中的陕西秦腔吼出的“走咧……”;甚至连最为单纯简单化拍摄成的《我的父亲母亲》中,也有平常很少为人所知的“锔碗”工艺。这些具有中国文化传统的老民俗“道具”艺术,在电影中展现出了前所未有的重要地位。这些道具在张艺谋电影中所承载的不仅仅是一种对于传统艺术的承载,抑或是表现其电影的厚重性,而是更为深刻的与影片中的人物和事件进行了有机的结合。在电影《活着》中,皮影戏的使用,正是与主角福贵的人生起伏进行了有机的对位结合在展现出了更为深刻的内涵和主题阐释。在张艺谋电影中,这部影片被公认为是他水平最高的一部,其中很大的原因就是在于其对于人生的表现和对电影本质的探索更为深刻和贴切所致。这种贴切,也反映在了“皮影戏”的使用上。这种道具使用的双面性,恰恰表现在了其对于电影主题的“象征”上的。

而在张艺谋进行商业创作的时候,这种与商业创作一定程度上对立的传统文化却依然出现在了其电影中,并且丝毫没有减少或者消失的倾向。在《十面埋伏》中,对于“小妹”那段飘逸的舞蹈,也是中国本土的古典舞的痕迹,当然,竹林文化的阐释虽然比《卧虎藏龙》相差甚远,但是依旧存在着中国人特有的更为甚者是在黑色幽默喜剧中《三枪拍案惊奇》中,张艺谋竟然破天荒的将“二人转”、“陕西油泼面”、“年画”以及“春晚”式的小品式表演融在了一起,套用一个具有悬念性的故事,使得整部电影散发出了特立独行的特点。

由此可见,张艺谋电影中对于“道具”的使用占据了重要的作用。应该说是“文化道具”已经成为了张艺谋电影创作的重要手段之一。当然,对于整部电影内涵揭示,这种道具和传统的结合,并没有达到最为完美的效果。

三、张艺谋电影内涵的承载物

(一)悲剧情节

第五代导演偏爱悲剧。这种风格似乎是第五代经历过的特殊时期导致的。但是为什么第五代这么执迷于对悲剧题材的表现,很复杂,在这里不再多余赘述。纵观第五代具有代表性的导演的著名代表作,无一不是以悲剧情节作为叙事重心。陈凯歌的《霸王别姬》,田壮壮的《蓝风筝》,吴子牛的《国歌》等,每一位导演的巅峰之作都似乎与悲剧结下了不解之缘。

张艺谋电影中,直面个人人生悲剧的影片是其电影艺术的代表,比如讲述个人英雄悲歌的《红高粱》;女性悲剧视角的《大红灯笼高高挂》、《菊豆》;讲述人生悲剧的史诗视角的《活着》等。这些电影的内涵性和价值往往都是嫁接在人物和事件的悲剧情节之上的。而张艺谋正是依靠对这些悲剧的深刻揭示,并在此基础上充分调动了各种视听语言手段的表现,才使得这些电影都在中国电影史上留下了一席之地。应该说,第五代导演的电影成功之处,很大程度上就是在于对电影悲剧性,尤其是人生的悲剧和人物的悲剧的展示才得以厚重的。第五代导演喜好将人物放置于历史和文化的大环境下去拷问,去揭示历史和文化对于人、人性和内心的一种桎梏。而这种“桎梏”的表现,最为准确的表现方式也是悲剧。

如果非要给这种悲剧的传统找一个溯源的话,可能只能从与电影最为密切的文学和戏剧上去找到一点线索。纵观中外文学史上,都尊为巨著的作品大多都以悲剧为代表,如《傲慢与偏见》、《雾都孤儿》等。而戏剧诞生之初,也是以古希腊三大悲剧作家的作品最为人熟知。当然,不管是中国还是外国的文学史,最为巅峰的文学(包括戏剧等)也以悲剧最为多,莎士比亚的四大悲剧,纪君祥的《赵氏孤儿》都是话剧都是最为著名的代表。悲剧之所以被众多文豪所使用,关键点就在于悲剧性的作品更能够深入读者和观众的内心,主题的冲击力也更强。

(二)女性视角

在中国的电影艺术表现中,张艺谋无疑是“女性电影”的主导者。相较于较为出名的“谋女郎”名词,张艺谋电影中的女性形象的表现,则更加的深沉而具有含义。应该说,张艺谋电影中的女性视角和女性形象的表现是其电影最灵魂的出处之一,其电影中诸多形形色色的女性,与每一个女性背后所映衬的大环境、大文化背景和大历史视角直接在直面文化反思和文化思索。正如张艺谋将视听语言、文化道具作为其电影主题和内涵的工具一样,女性也是其电影中最不可或缺的工具。

故事片的第一要务是塑造一个真实可信而具有代表性的人物形象,这也是电影从文学和戏剧那里直接学习而来的技巧,电影从诞生之日一开始便与人物紧密的结合在一起,并且相辅相成不可分割。人物是电影的灵魂,也是整部电影情节的主导者,更是主题揭示的有力承担者。张艺谋电影中的女性便是如此,一方面成就了每一部电影叙事的核心,另一方面承载着整部电影的主题阐释。

张艺谋几乎所有的电影都是以女性作为主要视角的。最为著名的电影人物有《红高粱》中的“我奶奶”、《大红灯笼高高挂》中的“颂莲”、《菊豆》中的“菊豆”、《秋菊打官司》中的“秋菊”等,这些影片都是由第一代“谋女郎”巩俐塑造的,而巩俐也因为出色的完成了这些人物形象而获得了国际上得赞誉;而后的《我的父亲母亲》中的“招娣”、《十面埋伏》中的“小妹”、《幸福时光》中的“董洁”和《山楂树之恋》中的“静秋”,无一不是因为“谋女郎”的身份而大红大紫。如果说这些人的出名是因为张艺谋作为国际大导演的影响力是从商业角度来看得话未免有失偏驳。客观的分析,这些女演员之所以能够一夜成名,最重要的还是在于张艺谋在电影创作中对于女性形象的成功刻画和对女性角色的诠释。这么一来,才会有那么多深入人心的角色,这样才会给这些演员提供契机。

时至今日,“谋女郎”已经不再是单纯的经济名词了,更多的是因为和张艺谋以及张艺谋电影的结合成为了一种艺术性的表现。从相当一部分说,张艺谋电影的成功所在就在于其女性视角的选取。这一点,在中国电影史上即是对一些伟大影片诸如《神女》、《一江春水向东流》的继承,也有其自身的探索发展。当然,由于特殊的时代背景和环境,中国电影一直都是以悲剧情节作为主要创作对象,而这些题材中,对女性(相对弱小)形象的表现又是选择的焦点。

(三)命运抗争

中国的电影发展,因为与社会的变迁和政治以及战争的联系较为密切,命运抗争的主题一直都是中国电影的“主旋律”。这种题材的创作,所探讨的话题一直都是个人在特殊的历史环境和背景之下的挣扎。结果无非两种结果,要么被拯救,要么被历史大潮淹没。如果说悲剧性情节是中国第三代导演最善于使用的手段,以此来表现战争、封建和旧世界对弱小群众的压迫的话,第五代导演继承了这种风格,则直接将这种对命运抗争的主题升华,进而渲染艺术化。然而第五代导演对整个大文化背景下的人的抗争的表现,从历史的厚重度比前辈们轻了许多,但是在精神和电影以及文化本质的探索上,还是要更为明确。

张艺谋电影中的命运抗争主题还是更加倾向于个人化,也就是说,更多的是表现个人的,尤其是女性的个体在文化背景下的命运抗争。从“我奶奶”、颂莲和菊豆三个角色的塑造和电影叙事中可以直接的看出,张艺谋电影起初就是以女性的“反叛”角色出现的。当然,其后出现的秋菊、魏敏芝等角色依旧是在反传统的角色层面上进行定位的。更有甚至是张艺谋最纯情的一部电影《我的父亲母亲》中,那么一个封边的年代和村落,招娣的个性依旧是紧紧围绕着一个“倔”字来表现的,这不能说不是张艺谋电影中女性命运抗争主题的延续。当然随着商业大潮的来临,张艺谋电影中的女性角色在命运抗争上已不如以前。但是我们还是能够看得出《满城尽带黄金甲》中的皇后、《三枪拍案惊奇》中的老板娘这类“权势”角色本身还是带着强烈的反叛性格。

女性个体的命运抗争构成了张艺谋电影创作中的“主旋律”,同样也是他电影的“主旋律”。

(四)文化反思

第五代导演善于文化反思。在这一点上,陈凯歌是排头兵,而且也是起到了旗手的作用。因为其本身文化家庭出身的缘故,陈凯歌对于整个电影中所应该表现的文化反思一直都是执着的追求着。相比较来说,张艺谋在文化反思的层面做的并不如陈凯歌那么明显。

前面所说,张艺谋电影的创作重心一直是以世俗情节创作、视听语言革新和民俗文化隐喻作为表现手段的,对于文化本身一直都是依托着文学作品进行展示。但是导演电影创作本体的选择还是能够表现出张艺谋电影文化反思的倾向。张艺谋电影的文本选择,前期倾向于“寻根文学”和“反思文学”作家,因为这批作家的作品更多的是反思文革时期那段荒诞的文化,并祈求寻找原本中国本源之根。作为文革中成长起来的一批电影工作者,他们与这批文学作家有着共同的生活基础和文化追求,因此张艺谋电影中还是带着有严重的文化反思。

改编自莫言的《红高粱家族》的电影《红高粱》追寻的就是最纯粹的中国人的生命的状态。从这部影片开始,张艺谋电影早期创作中都带着一定的文化反思。《大红灯笼高高挂》中对封建礼制的表现;《秋菊打官司》中对当前中国农村法制现状的讨论等都是这种文化反思思维的一种延续。

四、总结

张艺谋电影的创作风格复杂多变,但是又是继承着惯有的个人烙印,这使得他的电影具有了与众不同的魅力。而张艺谋电影中对于视听语言和电影本体的创新则给中国电影带来了一种焕然一新的面貌,不仅给中国电影的艺术本体的创作提供了较为优秀的范例,而且因其主导的中国电影“大片”时代的商业化创作为中国的电影发展也提供了极大的冲击力。张艺谋的电影创作对于中国电影的发展具有巨大的推动力,而他作为中国电影导演在国际上的显著代表,也给中国电影的发展提供了一个很大的借鉴意义。

爱华网

爱华网