糖画,顾名思义,就是以糖做成的画,它亦糖亦画,可观可食。民间俗称“倒糖人儿”“倒糖饼儿”或“糖灯影儿”。这一颇具四川地方特色的工艺距今已有400多年的历史。相传它是在古代“糖丞相”制作技艺的基础上演化而来的。

糖画_糖画 -糖画

题材

?糖画的题材有小说、戏曲人物、吉祥花果、飞禽、走兽、文字等的内容,以人物和动物的造型最为有趣

糖画,若是侧面的形象,便以线造型;若是正面的形象,则用糖料将其头部堆成浮雕状。由于糖料的流动性,即使相同的形象,亦不会出现雷同的造型。民间艺人在长期实践掌握了糖料的特性,同时根据操作的特点,在造型上多施以饱满、匀称的线条,从而形成了独有的风格样式,给人以美的享受。

画种

糖画,顾名思义,就是以糖做成的画,它亦糖亦画,可观可食。民间俗称“倒糖人儿”、“倒糖饼儿”或“糖灯影儿”。分为平面糖画与立体糖画两种。它是地道的民间画种,颇具特色的街市艺术,广泛流传于巴山蜀水之间,备受老百姓喜爱的工艺食品。

无论庙会集市,还是公园名胜,随处都可见糖画小摊。。

最常见的“糖画”是平面糖画。除了平面画,手艺好的艺人还会在大理石板上将平面“零件”拼接出风格各异的立体画来,像极一件装饰品,令人不忍吃掉。若要做一个花篮,先用糖稀做个圆糖饼,再接着倒一个小一点的圆圈,利用两次糖稀的冷热不同,一提,立体的花篮筐底就出来了。再加提梁、花卉等,整个花篮不再是平面的糖画,而是立体的、生动的、丰富多彩的了。

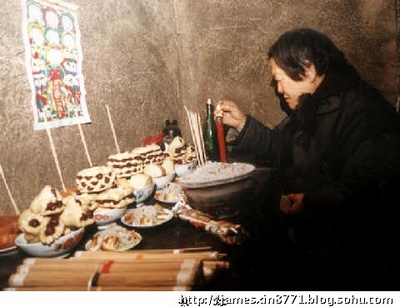

据考,糖画起源于明代的“糖丞相”。清代小说家褚人获的《坚瓠补集》里载,明俗每新祀神,“熔就糖”,印铸成各种动物及人物作为祀品,所铸人物“袍笏轩昂”,俨然文臣武将,故时戏称为“糖丞相”。

到了清代,糖画更加流行,制作技艺日趋精妙,题材也更加广泛,多为龙、凤、鱼、猴等普通大众喜闻乐见的吉祥图案。《坚瓠补集》中有一首诗,真实记录了糖画盛行的情况:“熔就糖霜丞相呼,宾筵排列势非孤;苏秦录我言甘也,林甫为人口蜜腹。霉雨还潮几屈膝,香风送暖得全肤;纸糊阁老寻常事,糖丞来年亦纸糊,逐渐演变发展成为今日的糖画艺术。

糖画_糖画 -民间故事

关于糖画,还有一个更加生动有趣的民间故事。据糖画老艺人白世云、樊德然、黎永成等回忆,相传唐代四川大诗人陈子昂在家乡时,很喜欢吃黄糖(蔗糖),不过他的吃法却与众不同。一代才子会首先将糖溶化,在清洁光滑的桌面上倒铸成各种小动物及各种花卉图案,待凝固后拿在手上,一面赏玩一面食用,自觉雅趣脱俗。

后来陈子昂到京城长安游学求官,因初到京师人地两生,只做了一个小吏。闲暇无事时,便用从家乡带去的黄糖如法炮制,以度闲暇。一天,陈子昂正在赏玩自己的“作品”。谁知宫中太监带着小太子路过,小太子看见陈子昂手中的小动物,便吵着要。太监

糖画问明这些小动物是用糖做的时,便要了几个给太子,欢欢喜喜回宫去了。谁知回宫后小太子将糖吃完了,哭着吵着还要,惊动了皇上,太监只好上前如实回禀。皇上听完原委,立即下诏宣陈子昂进宫,并要他当场表演。

陈子昂便将带去的黄糖溶化,在光洁的桌面上倒了一枚铜钱,用一支竹筷粘上送到小太子手中,小太子立即破啼为笑。皇上心中一高兴,脱口说出“糖饼(儿)”两字,这就是“糖饼(儿)”这一名称的由来。由此陈子昂便得到了升迁,官至右拾遗。

后来,陈子昂解衣归里后,为了纪念皇上的恩遇,同时也因闲居无聊,便收了几个徒弟传授此技。这些徒弟又传徒弟,并将它传向四方。有的干脆以此为业,走

爱华网

爱华网