姬十三本名嵇晓华(1977年―),CEO,神经生物学博士,果壳网创始人、科学松鼠会创始人。2004年起开始科学写作,先后在10多家媒体开设科学专栏。2008年4月,姬十三发起公益项目科学松鼠会,已发展为非营利机构哈赛中心。2010年11月,姬十三创办果壳网,打造优秀的科技知识社区,并借此平台推动“万有青年烩”、“菠萝科学奖”等跨界对话项目,获挚信资本等知名VC机构投资。姬十三倡导“让科学流行起来”、“科技有意思”,长期致力于推动知识传播及知识获取模式的革命,曾获上海大众科学奖、全国科普先进工作者、时尚先生年度科学传播人物等荣誉。2014年12月10日,姬十三获得网易年度“最有态度教育人物”奖项。

姬十三_姬十三 -人物简介

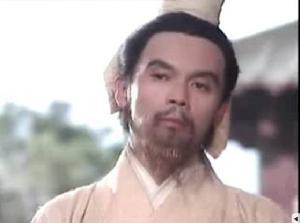

姬十三本名嵇晓华,1977年出生于浙江舟山,果壳网创始人、CEO,神经生物学博士,科学松鼠会创始人。

姬十三_姬十三 -人物经历

生涯

姬十三

他出生在浙江舟山,离海很近,父母都是医院工人。他形容自己是个典型的岛民,小时候很难远行。“内陆的人

可能会很容易到另外一个城镇,觉得世界很大,我们出岛很麻烦,通常是在比较小的空间生活,小时候觉得海岛就是全世界。”

这个复旦大学神经生物系的博士,从2004年开始向媒体投稿。那时他还是研究生,他的文笔以幽默见长,擅长将枯燥的科学知识用好玩的故事讲出来。他的一位朋友曾说:“姬十三善用生物学术语创造一门新的流行文化派别,学院派的顽皮,进入大众流行渠道,很容易为热衷于智力游戏的年轻人群效仿。”

成为专栏作家后,有人把姬十三当作科学文艺青年,他觉得自己是一个典型的理科生――容易较真,更讲究事情的逻辑性,只是因为爱写东西,看一些小说杂文,在理科生里面显得文艺一点。“如果在逻辑上无法说服我,我可能就会非常不爽,一直较真下去,如果逻辑上说得通,我就会很容易接受。”他说。

平客形容他是个放在人堆里找不着的温和型的江南才子。“他不像理科生那样有常人不理解的怪癖,也不像文科生那样感性,文理分类对他的意义不大,如果用关键词,就是理性,有好奇心,机智,有些幽默和自己的小兴趣,对这个世界充满焦灼的渴望,接触深了你会发现,他其实是一个闷骚型的蛮有趣的人,其实他脑袋里在琢磨很多问题,可能是你想不到的。”

2007年,在写了三年的科学专栏后,姬十三面临对未来生活的重要选择。他可以拿着优秀的毕业论文,像他大多数同学一样,申请去国外继续走学术的道路。或者,他留下来,在上海找一份稳定的工作。他曾分别去一个事业单位和一个制药公司实习,但那两段经历并没有给他留下好印象。最后,他决定什么也不干,成为一名自由撰稿人。

姬十三

毕业后的半年间,姬十三每周大约要写三篇稿子。这些科学小文章为他迅速赢得一大批粉丝。事实上生活也没那么糟糕,他一个月可以赚到将近一万元。但专栏作家当久了,他觉得这种生活仿佛没有尽头,他想酝酿更大的动作。

发起科学松鼠会

科学松鼠会的创始人姬十三,在复旦大学读完神经生物学博士,从上海来到北京,见了一批年轻的科学写作者。他想到在网络上做一个论坛将大家联系起来。

此时姬十三想的只是加强大家的联络,他想到的方式也只是网上论坛。 “多人协作的作用与个人的单打独斗是完全不一样的,且不易放弃。写作是一个孤独的过程,科学这方面人很少,能得到别人帮助很重要。”姬十三说这就是一个社区型组织的优势所在。4月底的时候松鼠会的群博就上线了。松鼠会的成员本身都是科学作家,或在媒体任科学记者、科学编辑,博客的内容便是每个人贡献一点做出来的。

之所以取名叫松鼠会,是因为他们将科学比喻为坚果,内核有营养而外壳难以剥开,松鼠们的工作就是将科学的坚果剥开。

很多人说想进松鼠会,跟“松鼠”交朋友,但可能从来没有看过松鼠会的文章,让他看也不会喜欢,但是可以把它当做一种流行的标签――成为“松鼠”,与“松鼠”交朋友可以成为谈资,成为城市生活的一部分。

果壳网

科普算不算公益?这是一个有争议的话题。传统公益圈的人认为,只有那些帮助弱势群体的团体,才具有公益性质。姬十三常常被人问到:“你们在帮助谁?”他回答说:“我们在帮助城市青年人提高科学素养。”“你们是锦上添花,”对方说,“但不是雪中送炭。”

对姬十三而言,没有科学支撑的人,在某种情况下也是弱势群体。但这种信念很显然得不到传统公益圈的认可。到最后只剩下一种方法。松鼠会只能去注册一家公司,尽管无论从何种角度看,松鼠会本身并没有任何赢利的打算。在中国,这种迂回曲折的途径,是许多草根NGO的选择。大多数原本试图注册NGO的组织,最后都以工商注册公司的名义生存。“这是一种普遍的现象。”姬十三说,“没有办法之后的办法。”

这些钱都从哪里来的?除了股东们追加投资的一部分(姬十三也在继续往里投钱),这些收入几乎都靠公司接下来的零散的项目。可能是帮电视台策划一个节目,可能是政府的一个科学项目,也有可能和一些大型企业的合作。但他们也许再也不会接着撰写社会责任报告这种业务。“那太难。”他说,“而且我们尽量挑选和科学有关的合作。”

姬十三一直把科学松鼠会当成NGO来做,他觉得传播科学是一种公益活动。“松鼠会的构架决定了不能满足一些更大的期望, NGO组织有优势的地方,比如大家都特别愿意出力,能够团结很多人的力量。劣势在于负责的人很少,做大就会出现很多问题。商业组织起步比较难,一旦上了轨道,会获得比较大的资金支持,空间会更大。不同模式适合做不同的事情,NGO适合做一些传统公益,帮助弱势群体填补社会空白,商业适合做一些大的事情。”

当时正好有几家VC在谈,把想法梳理了一段时间后,果壳网在2010年10月开始起步,上海挚信资本半年时间先后注入两笔百万美元级投资。

果壳网在果壳互动科技传媒有限公司名下运作,姬十三兼任该公司CEO和科学松鼠会理事长,但他基本不再过问松鼠会的日常事务,后者成为NGO组织哈赛中心的一个公益科学传播项目。

很多媒体将姬十三此举形容为“以科学反哺公益”,他并不认同,“果壳网和科学松鼠会都有各自的愿景,不能说一家机构的存在是为了反哺另一家,果壳网是帮助了松鼠会。哈赛中心是一家NGO,不能说果壳网创立的目的是为了反哺松鼠会。”

粉碎机

“谣言粉碎机”是一个专门辟谣的网络科普栏目,背后有一群热爱大众科普的年轻人。你可能没听说过它,但“地震‘生命三角’并不可靠”、“核污染扩散图纯属伪造”、“NASA发现外星人是以讹传讹”这些重大事件中帮助人们稳定情绪的辟谣信息都最早来自它。“我们不是提供一个简单的答案,而是对问题进行梳理,提供更全面的信息,让大家能自己做选择。对事物始终保持理性的态度,才是抗击谣言最重要的力量。”

“谣言粉碎机”刚满7个月,和果壳网主编徐来的孩子差不多大,这就像他的另一个孩子。“连名字都是我老婆给起的。”说起来徐来很兴奋,这个名字让科学青年们很容易联想起美国探索频道一档著名的科普节目“流言终结者”,徐来也并不否认他和果壳网CEO姬十三在以此方式向自己喜欢的节目致敬。“谣言指明对象,‘粉碎’和‘终结’一样都是很有动感的动词,整个名字听起来还带有点暴力美感。”搞这样一个栏目是姬十三的主意。“也许你能想到谣言是不久前的金庸‘被去世’、‘NASA宣布有外星人’,可对于我们做科学传播的人来说,身边时刻存在着各种不科学的说法,或者谣言。”徐来对本刊记者说。

姬十三

袁新婷还记得在2010年6月毕业回国找工作,一个偶然机会得以参加果壳网的编辑面试,姬十三告诉她想要做一个“粉碎谣言”的栏目,问她有什么看法。“那不就是‘流言终结者’吗?”资深“粉丝”袁新婷脱口而出。姬十三顿时感觉袁新婷“很对路”,他告诉袁新婷,她将负责一个叫做“谣言粉碎机”的版块,这个版块的主题定位是:捍卫真相与细节,一切谣言将在这里被终结。而资深“粉丝”袁新婷接受这样一个令人兴奋的工作也变得顺理成章。

虽然充满敬意,想要效仿却不太可能。“流言终结者”是一档电视节目,每一集都通过做实验的方式来验证一种流言是否真实。“我们是网络传播,更重要的是从目前的成本投入不足以进行大规模实验,所以辟谣的方式更多是通过科学文献梳理来得出结论。”徐来对本刊记者说。于是,徐来和袁新婷担纲编辑工作,几十位专业方向迥异的兼职作者组成了一个关系松散、“粉碎力”却并不差的团队。

科技

2010年11月,姬十三创立泛科技网站果壳网,聚集各行各业有趣、有味、有志的青年人,学习、分享、讨论各类知识。“谣言粉碎机”等主题品牌以科技视角解读社会事件,获得极大好评。

果壳网的名字来自于莎翁巨作主角哈姆雷特的感慨:“即便我身处果壳之中,仍自以为是无限宇宙之王”,霍金曾以此为题着书《果壳中的宇宙》,暗示自己身处轮椅之上的那些时光。果壳网的创办者采用了这个名字,意在“网络是我们的果壳,然而这里所谈论的,大至宇宙小至原子,没有什么能束缚我们的好奇。”

2010年11月,果壳传媒即果壳网宣布成立。当时,姬十三的这一举动,被众多媒体解读为科学青年向商业的“华丽转身”。不过对这个腼腆依旧的理科男生来说,商业头衔的转变与其说是一次转身,不如说是一种对自己理想更耐心的坚持。对于果壳网,姬十三踌躇满志,“松鼠和果壳是两码事,方向不一样,果壳网是目前我全部精力的所在。”

姬十三

这里高手云集、奇人轶事不断。各路学术达人、科技梦想家、电子技术狂、量子物理爱好者汇聚一堂,找到了科学在生活中的归属。平日里,他们躲在屏幕后面,绞尽脑汁粉碎谣言。时不时,举行一次技能分享大会,将各种稀有技能、冷门知识、研究经验烩成一桌科学大餐,分享给热爱生活的万有青年。每年的3月14日“π节”,大家还会集体吃派庆祝。

“果壳是一个满独特的公司,我们需要走很长的路,我们是一个慢公司。当然任何网站都希望成为一个更大众的网站,但我们核心用户的特质是什么呢?”他说:“我觉得是这帮对知识感兴趣的人,对知识好奇的人,有好奇心的人,或者说在生活当中推崇理性思维的人。我觉得这帮人是果壳的核心用户,他们共同构成这个网站的价值观。

果壳网现已成为中文世界里最为重要的知识社区之一,并积极推动各种跨界对话:策办的万有青年烩系列活动,在两年内吸引近300名青年人演讲,已是华语地区规模最大的线下知识分享活动;持续两年推动“第八日”项目,带领艺术家与科学家跨界对话;创办“菠萝科学奖”,发现和遴选华语地区最能体现好奇心精神的科研项目。

果壳网的创意素来被业界称奇,好创意需要好的执行力,相对他的团队执行力也堪称完美。团队里有各种各样的人,有科学背景的人只是一部分,姬十三认为各种各样的人在一起,才会出现一个有活力的团队。在北京的工作氛围是这样的:大家正开着会,聊到精彩处大家就会特别兴奋,群情激扬,一个事情一个决定就这样被拍板下来。有时团队成员也会互相争执,甚至大吵,但只会针对事件观点本身,两个人在各抒已见争执中,也有人会突然领悟,说,哦,你说的对。相视一笑后就回去工作了。姬十三很喜欢这样的工作氛围,哪怕员工也会和他发生争执,“只要他说的对,我觉得就可以。”

菠萝奖

为什么有人要研究黄鼠狼肛门分泌物?

为什么炖猪肉要用模糊数学来分析?

为什么关于老人摔倒的论文能写上97页?

上周,我对菠萝科学奖作补充采访,主要工作分成两个方向:一是对活动的来龙去脉做全面了解,二是拿到所有入围和获奖的原稿论文,耐着性子读了一遍。我一边采访一边思考:为什么他们会选出这些奖项?为什么这么多科学家和明星愿为这件事情辛苦跑来杭州?为什么那么多人愿意免费工作,一天只睡两三个小时……

对“菠萝科学奖”的最早想法,来自一本好玩的书――《泡沫》。这是一本科学幽默杂志合集,美国“搞笑诺贝尔奖”的创办人马克・亚伯拉罕斯博士也是此书主编。姬十三当时看到,喜欢得不行,在书页空白处写下:将来我也办一个中文版的搞笑诺贝尔吧。

菠萝科学奖的诞生,微博起到了很大的作用。2012年10月,美国搞笑诺贝尔奖颁奖,科学松鼠会创始人、果壳网CEO姬十三发了条微博,“我一直想做一个中国版的搞笑诺贝尔,有什么机构支持不?”,浙江科技馆馆长李瑞宏看到后马上回了条私信,“我愿意……”6个月后,“菠萝科学奖”呱呱坠地。

看似简单的合作,跟两个人多年来的深思熟虑相关:设立菠萝科学奖的初衷,姬十三坦言,受到了美国“搞笑诺贝尔奖”的启发。

“有太多人醉心于科学本身的美好,不在乎自己在别人眼中是否能够获得足够的声望和地位,甚至,连一句真诚的认可他们也不曾得到过,这就是颁发‘菠萝科学奖’的理由。”

姬十三

正如2012年首届菠萝奖典礼上,有人模拟伽利略写来一封信说:“它想向所有人证明,你已经做成了一件事情,也想向你证明,这个世界上有很多和你一样的人,充满好奇,你们其实从不孤单。”

按姬十三和李瑞宏最初的设计,的确是想把菠萝科学奖办成一个“中国版搞笑诺贝尔”,但后来又一齐否定掉了,因为中美两国科研环境大不一样。

美国的搞笑诺贝尔,基调是一群科学界人士的自娱自乐和自嘲自讽,他们可以把奖发给“憋尿可能影响决策力”、“脚掌与生殖器长短比例研究”……如果完全照搬,可能有人会想,好啊,你们拿国家这么多钱,居然去研究这些东西……那些辛辛苦苦的科研人员岂不太冤?

于是,菠萝科学奖的宗旨就有了个坚决的定位:科学传播。

青年烩

万有青年烩是果壳网的线下活动,2011年9月18日举办第一期,一年多来,在北京每月举办一次,在上海、武汉、广州、深圳等城市不定期举办。

做“万有青年烩”的活动,是果壳网CEO姬十三花了很多时间在想的事情。“我们一直做科学传播,传播科技文化,那样是挺好的,但是可以把事情变得更大,对更多人有意义。我说的有意义是,要告诉他规律和方法,而不是简单地告诉他知识本身。”

在和团队成员多次头脑风暴后,定下了活动的调子:给青年人提供知识、技能分享交流的平台。不谈心得体会、不谈个人感受,讲知识,讲方法论。“我们想要请七八个讲者,涉及不同的领域,每人讲7分钟,并不是深入地讲,只是给听众打开一扇知识之门。”李哲说。她是万有青年烩的组织者。

姬十三坦承从TED、MaD等分享活动中受到或多或少的启发,基于团队有丰富的做活动的经验,他说:“我们见过好的活动(视野),也做过好的活动(经验),万有青年烩再做不好,天地不容啊。”万有青年烩的本质是什么?姬十三说,是让草根讲者快速分享他的技能。所以,演讲者大多是内部推荐,在果壳上活跃的网友、果壳的编辑,朋友认识的朋友的朋友,同时也欢迎自荐者。不少要讲庞大话题的自荐者落选了,因为7分钟根本不可能讲清楚。万有青年烩的组织者一定会跟讲者说到方法论,所谓的方法就是掌握到一项技能的规律,知道怎么学。

事实上,万有青年烩活动的组织过程,充分体现了做场好活动的方法论。

姬十三和团队在活动的细节上下了很多功夫。7分钟可不是随便定的。“TED是高端演讲,18分钟。所以我们在公益组织哈赛中心设计未来光锥(哈赛中心旗下有科学松鼠会、未来光锥等项目,姬十三为理事长。未来光锥邀请国内各领域的杰出人物演讲)的时候,设计成20分钟一个人。因为对于学者来说,这是足够他展开又不至于让观众烦的时长。万有青年烩的一个讲者时长是7分钟,这里很少请名人,都是普通网友,7分钟让讲者没有压力,也让观众不容易厌倦,即便讲的不好,也很快就过去了。同时,7分钟让整个活动的节奏变快。”姬十三说。

万有青年烩的活动现场总是欢乐无比,这是有预谋地让“场子热”。为此,活动场地一定选择在小型话剧场,而不是学校的讲堂,在不太大的场子里一定让来的观众多于座位数,一定得有一些观众坐在地上,靠近讲者。一方面,人多会让人兴奋;另一方面,讲者能看清观众的表情,互动效果好,不容易紧张。实际情况是,2点开始的活动,1点20观众可以进场,10分钟后就只有角落的努力,把科学嘉年华做成一年一度的项目。“做科普的人的创意能力、营销能力其实还很薄弱。这种情况下,科学节要想做得像音乐节那么有声势和号召力,其实很难。”他说。

姬十三

活动开场一定会安排表演或cosplay。比如《复仇者联盟》上映期间,有绿巨人的cosplay。即兴RAP表演者MC小老虎则在9月22日的开场表演中说唱:“我的脑袋是果壳……我的语言是果汁……我的数理化加起来99分,每一门都是33分……无用的知识是有用的……”现场一定会有一位cosplay的计时员,开场、倒计时一分钟、到时间,计时员会绕场举牌,还在满嘴跑词的嘉宾们或者卖萌或者告饶或者假装没有看见,听众们则乐成一片。此外,每期万有青年烩的主题都是编辑们头脑风暴的成果,如“笔尖上的魔术”、“离奇生存法则”、“宇宙尽头的沙发”,让人好奇无比,很想先听为快。而姬十三几乎每场必到,对十三叔的围观、偷拍、求合影也成为听众们的一大乐事。

“你看,活动的形式和结构,是配合起来的。”姬十三说,“这些不需要每个人去理解。对听众来讲,很简单,通过7个7分钟,大概知道一个知识是什么样子的,就够了。你听了10场,70个人讲的,突然对有一门知识感兴趣了,回去看看视频,觉得有意思,在讲者提供的开源资料上可能有介绍几本书、几个网址,你据此就去学了。”

现场的欢乐和有趣是看视频体会不到的,万有青年烩的最后环节是让在场的人面对面地交流和沟通,被戏称为“勾搭”。姬十三认为任何一场为青年人组织的活动中,如果无法呈现“弱社交”的性质,就会变得没有意义。事实上,享受聆听的过程中更多奇妙反应在看得见和看不见的地方产生、裂变。

姬十三_姬十三 -学习经历

姬十三

复旦大学神经生物学研究所

2001年9月―2007年7月(5年10个月)

中国科学技术大学生物学系分子与细胞生物学专业学士

1996年9月―2001年7月(4年10个月)

浙江省舟山市普陀中学

1990年9月―1996年7月(5年10个月)

姬十三_姬十三 -人物成就

2009年获“第八届上海大众科学奖”,被评为“2009年度时尚先生之科学传播人物”;

2010年获科技部评选的“全国科普工作先进工作者”称号。

2014年获得网易2014年度“最有态度教育人物”奖项。

姬十三_姬十三 -相关评价

一句话来形容自己正在做的事情?(果壳网创立之初)

我觉得果壳网在做一个我想象中的、虚拟的大学,我希望年轻人能在这里分享、学习,和获得知识,同时结交好友。它现在还刚开始,慢慢的,就像一个校园,我希望被我们来建设、成形。

你如何评断果壳网的公信力?

到目前为止,我觉得果壳网还算有了不错的公信力,特别是在青年白领、大学生群体,大家会觉得果壳网是一个讲科学,有公信力的品牌。果壳网的品牌是由它的媒体属性带来的。品牌之所以为人记住,是因为它在重要事件发生时产生很强的传播力,有鲜明的个性。

对于未来,你是怎么设定的?

在能想到的未来,还是在做这件事情吧,这些事情还是刚起步,我们希望用互联网来改变人们对知识的理解和获得知识的一个效率,我自己是把自己的志向定成这样,我是一个这样的人,去促进知识的传播,和能够去改变知识传播的效率,希望做这样的一个推手。

你在做商业还是公益?

“在09年的时候,所有人都告诉我,你只有去做NGO才能做这件事情,我就试着做NGO。但我发现NGO这条路不通,它不能帮助我把这件事情做起来。那我就不做了,我就只能通过商业的事情来做这件事情。对我来讲,事情是最重要的。我不是天生就要来做NGO的,我在选择用适合的方式来做这件事情。这个是最重要的。”他并不认为商业是最理想、最合适的方式,但目前,商业是能够让果壳成长的最好的方式,因此,他一分钟都没有在商业和理想之间挣扎过。

松鼠会2008年成立,果壳网2010年成立,这两个机构的出现给你带来了哪些改变?

姬十三

承蒙这两件事的影响,这几年自己的改变算是天翻地复。

2008年之前,我是一个打算成为一流科学写作者的博士毕业生――受过还不错的科研训练,发表了两篇SCI,却无法直面能一眼看到头的研究生活。机缘巧合,走上了科学写作之路。但是2008年初的我,正处在迷茫的十字路口――写作是艰苦的个人旅程。

2008年我的改变,是从“自己写”,变成了“聚集大伙一起写”。那年春天到北京,创办科学松鼠会。松鼠会的缘起,最初是希望能更多团聚科学写作者,但是一步步走下来,我们发现它能承载更多的内容和价值。2009年,我辞去一份外企工作,全职来运营科学松鼠会。

2010年,我感觉自身到了一个瓶颈。那时松鼠会成员已经过百,因为缺乏管理和运营的经验,“人肉管理模式”渐感吃力。这个时候正好有VC对我做的事感兴趣,陆续来了几家聊。我开始意识到可以借助资本的力量来实现更大的目标,聚拢更有能力的人加入。但由于一直在做公益,要一步跨越到商业,对我来说非常困难。2010年,我前后大约想了半年,最终做出决定,让公益归公益,让商业归商业,去实现彼此不同的愿景。

2010年,我另组团队,创建了果壳网。这一年对我来说,是从人肉式的“聚集大伙一起写”,到“用互联网产品聚集用户”的改变,希望人人都可以分享出专业信息,打破术语壁垒,促进知识流通。而我自己,则从一个NGO的创办人,转变成为互联网企业CEO,这是全新的体验与考验,我的知识亟需更新换代,一开始非常不适应。

2011年,我在果壳网发起了一个系列活动“万有青年烩”。之所以用了一个全新的品牌名,是因为它想承载的东西已经不仅仅是“科技有意思”,而是希望万种青年在这个平台以有趣、有味的方式来分享。我们给每个讲者规定七分钟的演讲时间,希望每次活动的一个下午里,他们可以给观众快速打开一道道知识之门。没有明星,分享的都是普通人,在这里见证普通人的不普通。每次活动完了,观众常有两种反应,“我也能讲”或“我也想学这个”。我很喜欢这个活动的气氛,所以只要时间允许,都会去现场。某种意义上,万有的现场,投射了我认为的理想社区的一部分。

我很开心看到万有项目对人的改变:有个环节是观众分享,在深圳场,有位观众自告奋勇分享了他熟练的魔方技巧,后来得知,他从这场活动与一位女观众结缘,谈婚论嫁。而在“万有青年养成项目”里,青年人的小众兴趣被鼓励和支持,得以去实现一些看起来奢侈而无用的爱好。在果壳,这样的例子比比皆是。相仿的兴趣和价值观,使得这个社区里的用户彼此认同感非常强。而果壳,也持续吸引着他们,时不时有年轻人从外地来果壳办公室拜访。

在2013年,果壳比起创办之初(2010年),已经发生了许多改变。我常常觉得,这份事业就像打开一层层的俄罗斯套娃,你不知道下一个打开的是什么,但下一关的钥匙必然来自上一关。我自己也在这几年中,经历着从一个写作者变成企业运营者的转变。这就是我当初想要的充满变化的人生。

爱华网

爱华网