骨科学,又称矫形外科学。是医学的一个专业或学科,专门研究骨骼肌肉系统的解剖、生理与病理,运用药物、手术及物理方法保持和发展这一系统的正常形态与功能,以及治疗这一系统的伤病。

骨科教研

骨科学又称矫形外科学。是医学的一个专业或学科,专门研究骨骼肌肉系统的解剖、生理与病理,运用药物、手术及物理方法保持和发展这一系统的正常形态与功能,以及治疗这一系统的伤病。

骨科学_骨科学 -进展

随着科学技术的发展和进步,骨科学在诊断、治疗方面有了很大的进展。骨与关节结核病灶清除疗法在全国推广,极大地提高了手术的治愈率;手外科的建立和发展,使手外伤的诊治技术迅速得到普及和提高;显微外科手术的广泛开展,使多趾游离再造手、神经束的吻合及松解,0.2mm的小动脉间的吻合已不再是神话;采用新的术式治疗脊柱侧凸、颈椎病及颈椎狭窄等疾病都取得了较好的效果;对关节炎患者采取的各种有效的术式,使得多年卧床的患者从新站立起来;对恶性骨肿瘤的治疗已从单一的截肢发展到综合的治疗,提高了手术的治愈率和存活率;膝关节镜的临床应用,不仅解决了一些疑难关节病的诊断,而且实现了诊断及治疗同步进行;随着材料科学的发展,使得一些复杂的骨折同样也能行内固定治疗;人工关节、人工椎体的功能及性能也更趋完善。总之,骨科学的发展与基础医学,特别是实验医学及材料科学的发展是分不开的。

骨科学_骨科学 -发展方向

随着时代和社会的变更,骨科伤病谱有了明显的变化,例如,骨关节结核、骨髓炎、小儿麻痹等疾病明显减少,交通事故引起的创伤明显增多,人口的老化,老年性骨质疏松引起的骨折、关节病增多,环境因素的影响,骨肿瘤、类风湿性关节炎相应增多等等。骨科伤病谱的变化,要求骨科研究的重点以及防治重点必须适应这一转变,这也决定了骨科今后的发展方向。

现代科学的发展,既要有精细的分科,同时更强调多学科的合作,骨科的发展同样如此,未来的骨科发展,不仅要求更加重视同基础医学的结合,而且应该重视充分利用先进的科学技术成果,例如,人工关节功能的进一步完善,就必须依赖材料科学的发展,及时地将材料科学的新成果应用于骨科临床,将会使骨科的诊治水平提高到一个新的高度。

骨科学_骨科学 -心理护理

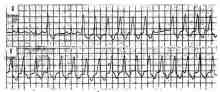

骨科学仪器认真倾听患者叙述,耐心为患者解释疾病发生的原因、治疗方法以及康复过程,并介绍饮食上的注意事项等。同时指导患者进行放松训练,减轻痛苦和不适。

经过治疗,骨折患者往往都会因为思想负担过重,害怕过早活动影响骨折愈合速度而导致锻炼强度不够。面对患者的疑虑,护理人员应对功能锻炼的必要性进行充分解释,使其打消顾虑。在功能锻炼中,有些患者会因耐受程度差,害怕疼痛,导致锻炼强度不够,护理人员则应正确引导,协助患者一起锻炼。总之,心理指导应贯穿骨科患者治疗和康复过程,针对患者不同阶段出现的心理问题给予相应的心理指导,使患者顺利康复出院。

骨科学_骨科学 -骨折的愈合方式

骨折为骨的完整性和连续性丧失,但骨具有较强的修复能力,最终骨折部能被新骨完全替代,恢复骨的原有结构和功能。和其它组织愈合不一样,骨折愈合后不会遗留瘢痕。骨折愈合是一个复杂的过程,受血供、力学环境等多种因素的影响,不同治疗方法和不同部位的骨折愈合过程各有特点。

一、通常我们对骨折愈合方式的认识源自动物长管状骨实验模型的研究结果。在局部制动、不进行内固定、骨折端较稳定的情况下,骨折愈合经历其自然的发展过程。一般需先经过纤维软骨阶段,最后才被骨完全替代,所以也被认为是一种间接愈合,或称'二期愈合'。它的发展可人为的分为三个阶段来叙述,各阶段的发展过程相互连接。

骨质治疗仪器炎症阶段 骨折后骨和周围软组织的破坏可引起出血、细胞死亡和炎症反应,巨噬细胞和多核白细胞进入,清除坏死组织和细胞碎片。随着血肿的逐步清除、机化,新生血管长入,原始间充质细胞增殖,肉芽组织形成。这期间血小板、崩解组织、血管周围细胞都会释放出一些细胞因子,如血小板衍化生长因子(PDGF)、转化生长因子-β系列(TGF-β)、血管内皮细胞生长因子(VEGF)等,它们将启动下一阶段的修复活动。

修复阶段 骨痂形成为此阶段的特征。骨痂内含有纤维、软骨和骨性成份。参与骨痂形成的细胞由原始间充质细胞分化而来,后者来自骨髓、骨外膜、骨内膜、血管内皮细胞、血管周围细胞等处。最早分化形成的细胞是成纤维细胞,它沿着增殖的血管芽侵入机化的血肿内,所分泌的Ⅲ型胶原构成骨痂中的纤维成分。随后通过原始间充质细胞向软骨细胞分化和软骨细胞增殖,Ⅱ型胶原和蛋白多糖的含量迅速增加,纤维基质中软骨小岛开始形成。骨折部位的稳定程度可能决定软骨痂形成的多少。在非制动和非坚强固定的骨折愈合过程中软骨成分多,而在绝对固定(absolute fixation)的骨折愈合过程中几乎看不到软骨成分。

骨性骨痂的形成通过两个途径:在修复阶段早期,靠近旧骨的地方有新的小梁骨形成,这种原位性骨形成不需经过软骨阶段。参与原位性骨形成的细胞来自骨外膜、骨内膜等处。最终这种原位生长的小梁骨和软骨痂一起跨接了两个骨折端。在修复阶段的后期软骨痂再逐渐被骨性成分取代,即随着血管芽的侵入,破骨细胞(或应称破软骨细胞)降解软骨基质,成骨细胞进入并分泌Ⅰ型胶原等骨基质蛋白,最后经过矿化形成编织骨,骨折端之间形成完全的骨性连接。

塑形阶段 本阶段涉及破骨细胞吸收和成骨细胞的新骨基质形成,二者相互联系,但不是发生在同一部位。结果沿着骨的主要应力方向,编织骨中不需要的部份被吸收,需要的部份得到加强,最终被新形成的板层骨取代,髓腔再通,骨的原有结构和功能恢复。

骨质仪器图二、在完全解剖复位和绝对固定的条件下,骨折端之间发生直接愈合,或称'一期愈合'。X线片上表现为没有外骨痂形成,骨折线逐渐消失。直接愈合的条件是骨折端的'密切接触'和'绝对稳定'。这有赖于准确的解剖复位和拉力螺钉或加压接骨板的绝对固定。但在显微镜下观察,骨折界面间几乎不可能达到如此完美的接触,总有一些部位未完全对合,导致接触面(或可能是接触点)间存在微小腔隙。因此,在组织学上又可将直接愈合分为两种:

间隙愈合:在'稳定'的间隙(<1mm)内,损伤后不久即有血管及原始间充质细胞长入,几天内成骨细胞分化增殖,在骨折端表面沉积类骨质。在较小间隙(150-200Μμm)内,直接形成板层骨。较大的间隙内则先形成编织骨,最后才被板层骨完全取代。板层骨通过塑形最终改建成正常骨组织。

接触愈合:在骨折端紧密接触的部分,骨重建单位可直接跨越骨折线,无内、外骨痂形成。实际上在加压接骨板等绝对固定下间隙和接触同时存在,而间隙面积大于接触部位。因此,间隙愈合构成了直接愈合的主要形式。

三、在非坚强固定的情况下,骨折愈合的方式类似于前面提及的间接愈合。所谓非坚强固定包括钢丝环扎及张力带固定、髓内钉、外固定,以及一些没能取得绝对固定的接骨板与螺钉。

如前所述,在'稳定'的间隙内发生直接愈合,而在非坚强固定的条件下,骨折间隙内存在'显微失稳',即骨折端之间有细微的活动存在,由此可以诱导骨的吸收,加宽骨折间隙。这种加宽了的间隙主要通过间接愈合的方式取得骨性连接。在普通接骨板和螺钉固定时骨折间隙增宽有时是十分危险的,接骨板螺钉本身会阻碍骨折端的接触,使外力不能通过骨折端而集中于接骨板螺钉上,最终会发生疲劳断裂或松动。相对而言,髓内钉固定有利于调整过宽的间隙,且能维持骨折端的稳定,允许患肢负重。

骨科学_骨科学 -影响骨折愈合的因素

骨科学用具血液供应:骨折部位的血供和骨膜状态直接关系到骨折愈合的进程。因此在治疗骨折时应防止任何对局部血供的进一步破坏。使用低接触接骨板,有利于术后板下骨血供的重建。血供在骨发生过程中起两方面的重要作用:营养供应和提供能分化为成骨细胞的干细胞。骨折后被破坏血管的重建需要几周时间,而骨痂形成先于新血管长入,因此早期骨痂的营养取决于残存血管的延伸。参与骨折修复的细胞来源于骨膜等处,骨折治疗时骨膜的广泛剥离会延缓骨折愈合的进程。

未移位的骨折,新血管的来源可能是髓腔,而在移位骨折,营养骨痂的新血管大部分来源于周围软组织内的脉管系统。因此,骨折时周围肌肉的失血管化是骨折延迟愈合的一个重要诱因。

髓内钉安放时对骨折部的血供有一定影响,但通过骨膜和周围软组织血管的长入,骨折部位血供会重新建立。对于创伤较重的开放性骨折,髓内钉应用时应不扩髓以尽量减少对皮质血供的进一步干扰。

牵张:骨折端的过分牵张可影响骨折愈合。Urist 估计骨折间隙大于0.5cm时,骨折愈合时间要延迟到12-18个月,因为此时骨痂须跨接较大的间隙。临床上接骨板螺丝钉固定可阻碍骨端吸收后的接触,过分牵引、软组织嵌入都可造成骨折间隙过大。宽大的骨折间隙中将充满致密纤维组织,骨的发生受阻,最终形成不愈合。但在适当的力学和生物学条件下,较大的间隙内也可形成骨性愈合,即所谓的牵张愈合,或称延长愈合。这些条件包括:骨膜相对完整、骨端血供良好、牵拉的力量必须连续稳定,其它方向的力必须控制。这时的骨折愈合方式为膜内骨化,参与骨折愈合的细胞来自骨外膜、骨内膜等处。临床上延长愈合常见于肢体延长、畸形纠正、缺损充填,以及治疗某些伴有短缩的骨不愈合治疗时。除少数情况,如骨折同时伴有较大缺损外,延长愈合的治疗方式不适用于新鲜骨折。

压缩:适当的压力可促进骨的生长,而过分的压力则会引起小梁骨显微骨折、局部缺血、骨吸收、甚至骨坏死。有效的压缩可提供骨折端充分的稳定性,而取得这样的稳定至少需要70-120kg/cm3的压力。骨折端的稳定防止了断端间的活动,压缩还有利于减少骨折间隙,这些都有利于骨折愈合。

骨科治疗在绝对加压固定、骨折端血供良好的情况下,骨折可获一期愈合。但必须注意,在这样的压缩系统固定下,骨折端的坏死吸收可达7 -12mm,将使没有滑动装置的压缩固定基本失效,反而会阻碍骨折端的接触,延长骨折愈合时间。绝对加压固定的另一个问题是其应力遮挡效应,在骨折愈合的后期会使板下骨丧失必要的应力刺激,从而诱发局部骨质疏松和力学性能下降,而有接骨板疲劳折断和接骨板取出后再骨折的危险。因此,大约在术后1年需及时去除绝对固定装置,或采用刚度可逐渐衰减的接骨板-螺钉系统。

感染:感染所致的组织破坏和长期充血可造成骨折端和软组织坏死以及骨吸收,骨折愈合的正常程序被干扰和延长,严重时骨折愈合停止。可引起骨髓炎并可能形成死骨和窦道。

医源性因素:如粗暴的反复整复、过渡牵引、切开复位时作过于广泛的剥离、固定不可靠、术后锻炼不得法等。

骨科学_骨科学 -骨折的急救

骨科学检查急救随着交通运输的发展,导致四肢骨折的机会也在增加,据统计,目前交通事故伤所致创伤的比例已占到全部创伤的50%以上,而在交通事故伤中以颅脑创伤及骨折为最多,下面简单介绍一下骨折的急救处理。

一、判断骨折:首先要考虑伤者受伤的原因,如果是车祸伤、高处坠落伤,机器的绞伤等原因时,一般骨折的可能性很大:其次要看一下伤者的情况,如伤肢出现反常的活动,肿痛明显,则骨折的可能性很大,如骨折端已外露,肯定已有骨折。在判断不清是否有骨折的情况下,应按骨折来处理。

二、封闭伤口:对骨折伴有伤口的病人,应立即封闭伤口。最好用清洁、干净的布片、衣物覆盖伤口,再用布带包扎,包扎时,不宜过紧,也不宜过松,过紧时会导致伤肢的缺血坏死。过松时起不到包扎作用,同时也起不到压迫止血的作用。如有骨折端外露,注意不要将骨折端放回原处,应继续保持外露,以免引起深部感染。如将骨折端放回原处,应给予注明,并在后送时向医生交待清楚。

三、止血。方法有:

用手压迫止血:如出血量较大,应以手将出血处的上端压在邻近的骨突或骨干上。

用清洁的纱布、布片压迫止血,再以宽的布带缠绕固定,要适当用力但又不能过紧。不要用电线、铁丝等直径细的物品止血。

如有止血带,可用止血带止血。如无止血带可用布带。上肢出血时,止血带应放在上臂的中上段,不可放在下1/3或肘窝处。以防损伤神经。下肢止血时,止血带宜放在大腿中段不可放在大腿下1/3、膝部或腿上段。伤止血带时,要放置衬垫。上止血带的时间上肢不超过1小时,下肢不超过1个半小时。

骨科学颈部牵引器四、临时固定

伤肢的位置:尽可能保持伤肢于伤后位置,不要任意牵拉或搬运病人。

固定器材的选择:最好用夹板固定,如无夹板可就地取材。在山区可用木棍、树枝,在工厂可用纸板或机器的杆柄,再战地可用枪支。再一无所有的情况下,可利用自身固定,如上肢可固定在躯体上,下肢可利用对侧固定。手指可与邻指固定。

常见不同部位骨折的临时固定方法:

肩部骨折:可将上臂固定于胸侧,前臂用颈腕带悬吊。

上臂骨折:上臂骨折可用前后夹板固定,屈肘悬吊前臂于胸前。如无夹板,也可屈肘将上臂固定与胸部。

前臂及腕部骨折:前臂及腕部背侧放一夹板。用绷带或布带缠绕固定,并屈肘、悬吊前臂于胸前。

髋部及大腿骨折:夹板放在上肢外伤,上自腋下,下至踝上,用绷带缠绕固定,也可用两侧并拢中间放衬垫,用布带捆扎固定。

小腿骨折:内外侧放夹板,上端超过膝关节,下端到足跟。再缠绕固定。

躯干部骨折:伤员应平卧于硬板上,最好仰卧位,两侧放沙垫等物防止滚动。

五、伤员搬运。

1、现场搬运

单纯的颜面骨折、上肢骨折,在做好临时固定后可挽扶伤员离开现场。

膝关节以下的下肢骨折,可背运伤员离开现场。

颈椎骨折:一人双手托住枕部、下颌部,维持颈部伤后位置,另两人分别托起腰背部、臀部及下肢。

胸腰椎骨折:一人托住头颈部,另两人分别于同侧托住胸腰段及臀部,另一人托住双下肢,维持脊柱伤后位置。

髋部及大腿骨折:一人双手托住腰及臀部,伤员用双臂抱住救护者的肩背部,另一人双手托住伤员的双下肢。

2、途中搬运

伤员在车上宜平卧,一般情况下,禁用头低位。以免加重脑出血、脑水肿,如遇昏迷病人,应将其头偏向一侧,以免呕吐物吸入气管,发生窒息。

头部应与车辆行进的方向相反,以免晕厥,加重病情。

后送中如病人有生命危险,应一边抢救一边后送。

骨折复位基本知识

把复位的要求与可能统一起来

(一)人体正常运动功能的基础

从运动系统本身来看(不涉及到神经支配), 应该具备以下几方面的基本条件:

1.正常的肌力与肌肉的长度-张力关系 通过骨折部位的肌肉与骨折有粘连时,肌力将削弱。当骨干向一侧成角时,对侧肌肉因长度-张力关系的改变而影响肌力。

2. 正常的关节活动范围。

3.生理的关节运动轴

包括每个关节本身的轴线和各关节轴线的相互关系,上肢主要关节运动轴,肩关节有三个:沿额面轴的运动是前屈、后伸,沿矢面轴的运动是内收、外展,沿垂直轴的运动是内旋、外旋。肘关节只有沿额面轴的屈曲与伸直运动。腕关节有沿额面轴的背伸与掌屈,以及沿矢面轴的桡偏与尺偏。前臂的旋转运动则是以桡骨上端为顶的圆锥形运动。下肢的主要关节运动轴髋关节有三个,与肩关节的相当,膝关节的运动轴主要是额面轴,运动是屈曲与伸直,踝关节的运动轴与额面轴成10°

倾斜并向外旋20-30°,其运动是背屈及柘屈。

膝、踝关节的运动轴在水平面上是相互平行的,即均与地面大致平行。如果小腿骨折出现向内成角及外旋畸形愈合时,则不但踝关节的运动轴将更加偏离额状面,而且也失去了与膝关节轴在水平面上的正常关系。

4.生理的躯干曲线 脊柱在矢状面上,颈及腰段是前突的,胸段是后突的,在额状面上是直的.没有侧方弯曲或倾斜。

5.上、下肢生理的肢体轴线和骨干轴线

肢体轴线是指整个上(下)肢的轴线。上肢轴线在肘部有15°以内的外翻角,即携带角。下肢轴线在股骨的解部轴(骨干的轴线)与运动轴(即股骨头与股骨髁间的连线)之间有5-7°的外倾,膝部也有相应的外翻角。骨干轴线则是指胶体各管状骨本身的轴线,基本上是直的,其中股骨与胫骨有轻度的前侧弧度,桡骨有轻度的桡侧弧度。

6.下肢的对称长度。

7.手的拇指与其余四指的对掌关系。

8.足的正常纵弓与横弓。

然而,作为正常运动功能的这些基本条件并不是绝对的。在上肢,活动是主要的,应充分满足以胸锁关节为支点,整个上肢为杠杆的手的使用功能。因此,肌力、其长度-张力关系、关节活动范围、上肢的轴线、手的对掌关系必须有所保证;肢体长度、骨干轴线、关节运动轴则是次要的,允许存在一定的偏差。在下肢,负重及行走是主要的,应充分保障其在使用中的稳定与平衡。因此,肌力、其长度-张力关系、关节活动范围、肢体及骨干的轴线、关节运动轴、长度及足弓都应有较严格的要求

另一方面,上述基本条件的欠缺,可以通过某些方式得到一定的补偿,在骨折愈合过程中以及随后的发育过程中,可以通过骨痂的改造和骨骼发育的塑形来补偿,已定型的畸形也有可能通过人体的姿势和关节代偿来部分地弥补其功能不足。

骨科学_骨科学 -骨科--用药

随着中医的发展,中医治疗骨科疾病被世界的人们所追捧。传统中医历史悠久,博大精深,作为祖国的国粹,几千年来医好了无数例疑难杂症,一直以来被国人引以为骄傲。众所周知,黑膏药治疗骨关节疾病亦有关键之两点,其一为所选中药成分对症性,此为保障疗效之根本;其二为膏药熬制方法正宗性,此为药效得以发挥之关键。中医外用膏药治疗骨科疾病也得到了患者的认可,如:消刺止痛膏、镇骨驱风贴、蜂毒古今贴、颈椎宁痛膏等中医外用药得到了社会的认可。

骨科学_骨科学 -相关词条

组织学

免疫学

物理诊断学

医院药学

临床激光治疗学

胃肠动力检查学

影像学

基础护理学

康复医学

病历书写规范学

放射诊断学

急诊医学

临床基础检验学

临床营养学

临床生物化学

皮肤性病学

现代院外急救学

眼科学

基因诊断

理疗学

妇产科学

临床肝移植

胸外科学

针灸学

中医诊断学

中医儿科学

中医养生学

中医外科学

中医眼科学

中医内科学

饮食营养学

中西医结合耳鼻喉科学

中药基本理论知识

中医基础理论

中医妇科学

流行病学

病理生理学

医学统计学

心脏病学

医学心理学

预防医学

医用化学

医学遗传学基础

呼吸病学

实验动物科学

神经精神疾病诊断学

内分泌学

口腔科学

血液病学

老年学

普通外科学

泌尿外科学

骨科学_骨科学 -参考资料

[1] 中华骨科网 http://www.orthochina.com/

骨科求医网http://www.gukeqy.com

骨科疾病在线http://www.ggttcm.com

爱华网

爱华网