周道鸾,男,湖南省津市市人,1958年毕业于北京人民大学法律系,现任最高人民法院咨询委员会委员兼秘书长,国家法官学院教授,最高人民法院司法改革小组顾问,兼任北京大学,中国人民大学,北京政法管理干部学院教授,中国政法大学研究生院民事诉讼法专业硕士生导师,中国法学会董必武法学思想研究会常务理事,中国法学会海峡两岸法律问题研究会理事等职。

鸾_周道鸾 -人物简介

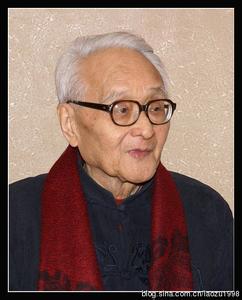

周道鸾

周道鸾 男,1930年12月生,湖南省津市人。教授。中共党员。1958年毕业于北京大学法律系。现任最高人民法院咨询委员会委员兼秘书长,国家法官学院教授,北京大学、中国人民大学兼职教授,中国政法大学研究生院民事诉讼法专业硕士生导师,中国法官协会理事、中国法学会海峡两岸法律问题研究会理事。一直在法院系统从事审判和法律政策研究工作。

参与重要问题决策、重大、疑难案件研究和重要司法解释的制定,负责重要文件的起草,积极参加对法官的培训,并参加了中国第一部法官法的起草和刑事诉讼法、刑法的修改工作,做出了显著成绩,积累了丰富经验。对中国刑法学、中国民事诉讼法学、法官法和司法文书写作有较深造诣。

周道鸾教授从事审判和法律政策研究工作达40年,审理了大量刑事一审、二审和再审案件。以最高人民法院审判委员会委员的身份,讨论、决定各类重大、复杂、疑难案件,总结审判工作经验,参与重要问题的决策和司法改革工作,主持、参加一系列重要司法解释的制定,负责重要文件的起草,具有丰富的司法实践经验。曾赴美国、巴西、墨西哥、印度、泰国、韩国等国家考察司法制度,并参加了立法机关主持的法官法起草和刑事诉讼法、刑法的修改工作。

鸾_周道鸾 -社会兼职

曾任最高人民法院审判委员会委员、研究室主任、办公厅主任、新闻发言人等职务。

现任最高人民法院咨询委员会委员兼秘书长,国家法官学院教授,北京大学、中国人民大学兼职教授,中国政法大学研究生院民事诉讼法专业硕士研究生导师,中国法学会海峡两岸法律问题研究会理事、董必武法学思想研究会常务理事等职务,享受国务院有突出贡献的特别津贴。

鸾_周道鸾 -人物事迹

周道鸾

湘西走出的热血青年

周道鸾真正与法结缘是从24岁考上北京大学法律系开始的。那之前,周老亦是热血青年一名。洞庭湖畔的鱼米之乡湖南省津市市是周道鸾的家乡,湘西风光和父亲是他最早的回忆。 周道鸾的父亲是名“自由职业者”―――行医坐堂老中医。父亲医术精湛,在当地声望颇高,还是当地中医师公会的理事长。后来索性在家开了中医诊所,“悬壶济世”。父亲教子严格,家中四个兄弟姐妹,周道鸾排行老三。入小学后,就要练习柳体书法。每天除完成学校的作业外,父亲还会要求孩子们在家中用毛笔继续练习。

有一次,周道鸾由于年幼贪玩,忘记了写大字。父亲发现后,喝令他趴到一条长板凳上,着实给了小道鸾三戒尺。“虽然一点儿都不疼,但对于我来说印象太深刻了。”如今,周道鸾依然对此印象深刻。初中毕业后,周道鸾考进了当地名校九澧联中。高中学习一年半后的1949年,全国解放。革命干部接管并深入津市市各中小学宣讲革命道理。正值青春年少,周道鸾听得热情激荡,并下决心弃学投入革命大熔炉中去。 1950年2月,周道鸾离家,只身赴武昌考取了湖北革命大学,开始正式接受革命教育。当时给他印象最深的是毛主席的《新民主主义论》和艾思奇的《大众哲学》。8个月的革命学习之后,周道鸾被分配到中共湖北省委统战部工作,接着被派往湖北省浠水县参加土地改革运动。

浠水县是闻一多的故乡,作为乡间大户,闻一多的家也成为了当时土改情绪高涨的农民们的“抄家”目标。事先得知这一消息后,周道鸾受指派,立即和几名同事连夜赶往当地,做农民工作,及时阻止了这一行动,保住了“闻一多故居”。这件事情是周道鸾至今都引以为豪的,但它的意义更在于,“这也是我第一次和农民直接接触”。这次接触,让他切身体会到了农民的渴求、地主老财的欺压以及旧社会农民的悲惨生活。

“硬着头皮学法律”

1954年,全国高校招收大学生。由于生源不足,国家教育部门动员应届高中毕业生和具有同等学力的在职年轻干部报考。虽然在湖北省统战部的工作已经做得非常好,年轻有为,但一心想学点儿专业知识的周道鸾还是下决心报考了北京大学中文系和英语系。语言是他的兴趣所在。“不幸”的是,结果出来后,周道鸾被分到了北京大学法律系。当年,为了加速培养新中国法律人才,经中央政法委员会主任董必武提议,北京大学恢复法律系。周道鸾也成了北大法律系的第一届学生。这让周道鸾很不开心。幼年时期,由于看到过很多官司纠纷和断案,让周道鸾打心眼儿里讨厌两种人:奸商和讼棍。所以当他听说自己要去学法律当“讼棍”时,一肚子不满意。所以当接到北京大学的录取通知书后,他立即向所在处领导汇报:不想去报到。领导说:“那明天开党支部会讨论讨论。”由于周道鸾刚入党不久,怕影响不好,所以第二天就向领导表示愿意去北大报到。但心里想报到后再“跳系”。

当时,周道鸾在北京大学俄罗斯语言文学系读书的津市市老乡饶毅喜从北京南下回家,中途遇洪水困在武汉。小饶在统战部休息时得知此事,对周道鸾说:“你要是报到了就‘跳系’,作为一名年轻党员干部,不起模范带头作用,影响多不好。”这句话让周道鸾心里一惊。几番心理斗争之后,他终于决定“硬着头皮学法律”,而当年这位劝说他别动摇的老乡,也成了周道鸾的妻子。

专挑“难啃骨头案”

既来之则安之。既然选择了学法律,那就勤奋刻苦学习。到1958年毕业时,他的所有主课,除一门是4分以外,其余都是最高的5分(当时学习成绩实行五分制)。北大的四年学习给予周道鸾的两大收获是:让他学会了用马克思主义的立场、观点和方法观察、分析、解决问题,并且对于法学这一学科开始入门了。毕业当年,周道鸾被分配到了北京市高级人民法院工作。周道鸾到北京市高院的第一份工作是到研究科担任科员、书记员,一干就是20年。但他并不关心职位升迁,只是默默地、出色地完成着自己的工作。

十年动乱,周道鸾也未能幸免。他被下放到了北京市通县牛堡屯公社从事农业劳动。那时无论日子看起来多艰苦,他都始终坚信这只是一种磨练。1973年5月,他终于调回北京市高级人民法院,被分配到北京市中级人民法院刑庭办案。拾回老本行的周道鸾欣喜万分,他办案不关心数量,反而钟爱重大疑难案件,经常跑去跟领导说要多给他些“骨头案”。对于众多难啃“骨头案”的办理,让周道鸾积累了丰富的审判工作经验,在办案时,他不是狗熊掰棒子,而是十分重视吸取和总结经验教训。“办案和搞研究是两股劲”,回忆起那段经历,周道鸾说,“当时是全身心投入,一天到晚脑子里装的都是案子,连做梦都是”。

后来,周道鸾又先后被调到北京市高级人民法院任研究室主任、司法行政处副处长、刑二庭庭长等。当他热火朝天地投入在法院各项工作中时,一个重大的人生抉择正在等待他。

弃“正局”取“副局”

1985年,北京市法院党组向市委推荐周道鸾任高级法院副院长。不久,北京市委政法委书记找他谈话,拟调他到北京政法管理干部学院当副院长,任临时党委副书记。当时周道鸾正被借调到最高人民法院,参与为全国法院干部业余法律大学的刑法教材编写工作。面对这样的抉择,周道鸾表示,如果是组织决定,我服从;如果是征求意见,我还是想继续留在高院工作。他觉得,留在法院搞审判工作是他的专业,可以让自己更好地发挥作用,而出任院长,他认为自己缺乏教学管理经验,不足以胜任。

但是,北京市委最终还是正式任命周道鸾为北京政法管理干部学院院长(正局级)。时任最高人民法院院长的郑天翔得知此事后,先后两次写信与北京市委书记李锡铭联系,后经过中央政法委秘书长的协调,1987年5月,周道鸾终于卸去了正局级的院长职务,调进了最高人民法院。这个决定在当时惹来了很多人的不解。可周道鸾却只认一个理:“如果我去当院长,不在法院干,我的专业就全没了,优势也就没有了。”

在最高院做了六件事

周道鸾正式调进最高院的第一份工作并不是他所想象的进庭办案,而是当了办公厅主任,主要协助院长研究重大事项,搞好办公厅工作。1988年,法官法被列入全国人大常委会的立法规划,并正式成立起草小组。周道鸾有幸成为其中一员。当时,有很多人不理解:已经有了人民法院组织法,为什么还要法官法?如今看来二者是不可代替的,可那时,起草小组成员们费尽心思极力说服中组部、人事部、全国人大常委会法工委等各部委,希望得到认可。终于,经过八年“抗战”,33次易稿,1995年2月28日,八届全国人大常委会第12次会议终于审议通过了《中华人民共和国法官法》。“好不容易啊。”周道鸾不禁感慨。

“我在最高院11年,一共做了六件我认为很有意义的事,这是第一件。”周道鸾翻着手写的提纲,继续认真地谈下去:参与刑法、刑事诉讼法的修改;规范司法解释工作;参加罪名规范化、统一化工作;参加法院诉讼文书特别是裁判文书的改革;参加法官培训。每讲到一项,周老先生都会回到书房,拿出该方面的重要文献,仔细解释给记者听。然后说:“这些都是有事实根据的。”到各地进行工作和调研时,周道鸾都很有针对性。他会提前告知当地法院寄来本院判决书,亲自一份份看,并标注批语。有一次到山西讲课,相关法院竟寄来两大捆判决书,周道鸾依然悉数批注。“要常讲常新,要有针对性,没有通天下的教案。”

坚决不让思想退休

1998年6月,年近68岁的周道鸾从最高人民法院退休,开始了全新的生活。他依然坚持每天读书、看报,“工作上退休,思想上不能退休”,周老说他每天都会看《新闻联播》,“打心眼儿里关心国家大事”。比较宽裕的时间让周老有了更多精力梳理自己的思想和工作经验。此外,他还认真参加司法改革问题的研究、开展刑事司法热点问题研究、积极到各地调研,等等。最近,周老关于未成年人刑事案件和少年法庭的专著即将出版,这也是他近期研究的成果。同时进行的,还有关于刑法的继续研究。“但我可不是个书呆子”,谈到生活和爱好,周老眯着眼睛说。周道鸾从小就喜欢京剧,小学和初中时,就登台献唱过,他演过曹操,扮过韩信;后来到湖北革命大学,他还参加过《黄河大合唱》,并担任领唱。“我在北大时还跳过舞,现在跳不动了。”

周道鸾人生的座右铭是:“业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。”而他也一直是这样做的:无论对待工作、对待生活,都是一样的,认真、刻苦、勤奋。即使退休后依然如此。在法院工作了半个世纪,伴随着新中国的法治进程一步步走来,周道鸾既是见证者,又是参与者,更是体验者。他司法工作的深厚感情不言而喻,“我喜欢它,热爱法律这个专业”。谈及对中国法治建设的最大感受时,他说:“这是一个曲折发展的道路,但什么都阻挡不了依法治国的进程,要坚信我们能克服困难,依法治国道路的前途是光明的。”这就是周道鸾的“法治情结”,也是支撑他在法治路上坚定地走了半个多世纪没有丝毫动摇的信念。这个信念,不遥远也不缥缈,只需脚踏实地,坚持到底。

鸾_周道鸾 -学术成就

专著及论文代表作:《中国刑法分则适用新论》,《单行刑法于司法适用》,《刑事诉讼法的修改和适用》,《民事裁判文书改革于实例评析》,《刑法于中国经济体制转轨同步》,《关于推进司法改革保障独立审判实现司法公正的思考》,《新中国司法解释工作的回顾与完善司法解释工作的思考》,《试论海峡两岸法院相互委托代为民事行为》,《关于民事裁判文书改革的几个问题》等。

撰写了大量具有理论指导和司法适用价值的著作和文章,共出版著作28部,其中代表性的有:专著《应用法学与司法实践》、《单行刑法与司法适用》、《刑法刑诉法的修改与司法解释的完善》、《中国刑法分则适用新论》;主编《中国刑法》、《刑法的修改与适用》、《刑法罪名精释》、《刊事诉讼法的修改与适用》、《民事诉讼法教程》、《法官法讲义》、《新编司法文书教程》、《法院刊事诉讼文书修改与制作》等;在《中国法学》等报刊杂志发表论文《刑法完善刍议》、《新中国司法解释工作的回顾与完善司法解释工作的思考》等80余篇。享受政府特殊津贴。其传略入选《中国法学家辞典》、《中华法学大辞典・邢法学卷》、《国际传记大辞典》、《当代成就国际名人录》等。

鸾_周道鸾 -发表文章

析走私废物罪的构成

关于完善死刑复核程序的几个问题

论死刑核准权的收回与死刑复核程序的完善

执行判决、裁定失职罪和执行判决、裁定滥用职权罪探析

关于确立法官员额制度的思考

论死刑核准权的回归

中国案例制度的历史发展

浅议执行判决、裁定失职罪

独立审判与司法公正

中国法院的裁判文书改革

中国案例指导制度若干问题研究

周道鸾

相关著作:

《刑法罪名精释》

《中国刑法》

最新法学著作

《周道鸾应用法学文选》(上、中、下三卷)人民法院出版社2010年版文集

对祖国大陆法院认可台湾地区法院民事裁判实务中若干问题的探讨

论死刑核准权的收回与死刑复核程序的完善

鸾_周道鸾 -人物轶事

1996年11月,周道鸾(右一)在全国人大常委会召开的刑法修订座谈会上发言。周道鸾:回忆刑法修改过程

周道鸾,1930年12月出生,1950年2月参加工作,1952年7月入党,1958年北京大学法律系毕业后分配到北京市高级人民法院工作,1987年由北京市高级人民法院调入最高人民法院,1998年6月退休,退休前任最高人民法院审判委员会委员、研究室主任。

2007年是修订的《中华人民共和国刑法》(简称1997年刑法)颁行十周年。1996年3月17日,修正的刑事诉讼法经第八届全国人大第四次会议通过后,全国人大常委会法制工作委员会即决定在原来调研的基础上,组织全国立法界、司法界和刑法理论界的同志,集中时间、集中精力修改1979年刑法,并要求中央各政法部门组成刑法修改小组。当时,张军同志(现为最高人民法院副院长)和我作为最高人民法院刑法修改小组的负责人,参加了这一阶段的立法过程。

刑法修订采取自上而下、自下而上相结合的方法,广泛征求中央政法机关、地方人大和刑法理论界的意见。1996年8月12日至16日,我院刑法修改小组成员、国家法官学院教授单长宗,应邀参加了由全国人大常委会法工委组织的有高铭暄、马克昌、王作富、曹子丹、储槐植等6位资深刑法学教授参加的座谈会,就刑法修改问题进行了研究。特别令人记忆犹新的,是全国人大常委会于1996年11月11日至22日在北京河南大厦召开的长达12天,有130多人参加的研讨会,集中研讨全国人大常委会法工委1996年10月10日提交的《中华人民共和国刑法(修订草案)》(征求意见稿)。大家本着高度认真负责的态度,畅所欲言,逐章、逐条进行了热烈的讨论。对刑法修订中遇到的一些重要问题,如编章结构问题,国家工作人员的范围问题,减刑、假释问题,追诉时效问题,死刑的适用范围问题,是否将保安处分纳入刑法体系问题等等,展开了激烈的争论。在大会讨论中,高铭暄教授首先就如何从立法上限制和减少死刑问题作了专题发言,给我留下了深刻的印象。我们刑法修改小组的同志积极参加小组讨论和大会发言。我在1996年11月15日小组讨论和11月22日的大会上,也谈了个人对刑法修订草案的一些看法。除了肯定修订草案比1979年刑法有较大进步外,提出这个草案“突出体现了从重、从严的思想,体现从宽的一面不够,不符合党的一贯的刑事政策,也与目前世界刑法改革的大趋势不相符合。”

最高人民法院于1996年11月12日以办公厅的名义,提出了《关于对〈中华人民共和国刑法〉(修订草案)(征求意见稿)修改意见的函》及其附件,建议增设并在第一章集中规定刑法的基本原则;对未成年人犯罪的刑事责任设专章或者专节予以规定;将单位犯罪改为法人犯罪,辅之以“非法人组织犯罪,以法人犯罪论”,并且不将“国家机关”作为法人犯罪的主体;原则上保留1979年刑法关于减刑、假释和追诉时效的规定;明确“国家工作人员”是指国家机关中依法从事公务的人员。受国家机关委派从事公务的人员,以国家工作人员论;对死缓期间执行死刑的条件应当严格限制,除刑诉法已规定的在缓期两年执行期间又故意犯罪的条件外,还应当加上“情节恶劣”的限制性条件;在刑法分则中不规定绝对确定的法定刑,特别是不规定死刑作为绝对确定的法定刑;取消“传授犯罪方法罪”和“打砸抢罪”,前者可以按教唆犯罪处理,后者是特定历史条件下的产物,现在已时过境迁,没有保留的必要;删除修订草案中“关于毒品的数量不以纯度折算”的规定,等等。

经过反复讨论,多数问题取得了共识,立法机关就刑法的基本原则、单位犯罪、减刑假释、追诉时效等问题吸纳了与会代表的意见,对“征求意见稿”作了较大的修改。可以这样认为,1997年刑法是立法机关开门立法、集思广益、走群众路线的结果。当然,也有一些好的意见,例如,对未成年人犯罪设专章加以规定;不将破坏婚姻家庭罪并入侵犯公民人身权利、民主权利罪;将保安处分纳入刑法体系;在立法技术上,应当实行罪名立法化等等,由于种种原因,1997年刑法没有被吸收。时隔10年后再审视,这些意见仍然是有价值的,希望刑法再修改时能够被采纳。

通过参与修订刑法,我们自身也受益匪浅。实际上,参与修订刑法的过程,就是不断学习、不断提高的过程。我们刑法修改小组同来自全国立法界、政法界和刑法学界的同志汇聚一堂,共商修订刑法的大事,共同研究、探讨,互相交流、切磋,使我们了解了不少情况,学习到不少东西,特别是了解了在刑法修订过程中,哪些意见被立法机关采纳,为什么采纳,哪些意见没有被立法机关采纳,为什么没有被采纳,从而比较深刻地了解了立法精神和立法原意,对在司法实践中正确理解和适用刑法起了非常重要的作用。

1997年3月14日,修订的《中华人民共和国刑法》经八届全国人大第五次会议审议通过,并于同年10月1日生效施行后,为了适应社会政治、经济的发展和同犯罪行为作斗争的需要,全国人大常委会又先后于1998年、1999年、2001年、2002年、2005年和2006年,制订颁布了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》和《中华人民共和国刑法修正案》等6个《刑法修正案》,以及《关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》等9个刑法的立法解释,对刑法分则有关条文作了重要的修改和补充,或者对刑法有关条文的具体含义或适用的法律依据作了明确的阐释。

鸾_周道鸾 -周道鸾80大寿

2010年12月26日,“构建中国案例指导制度研讨会暨周道鸾先生八十华诞庆祝会”在清华大学主楼顺利召开。本次会议由最高法院研究室,北京大学法学院,清华大学法学院,中国法学会案例研究专业委员会共同举办。来自全国人大常委会、最高法院、最高检察院、司法部、国家工商行政总局、中国法学会、中国法学会董必武法学思想研究会、北京市法院和检察院、清华大学、北京大学、中国人民大学、中国政法大学、北京师范大学、首都经贸大学等高校和其他社会各界130多位嘉宾,以及周道鸾先生家人参加了会议。会议分为三个单元举行,第一单元是研讨构建中国案例指导制度研讨会,第二个单元是周道鸾先生八十岁华诞庆祝会,第三个单元是庆祝会晚宴。第一单元由清华大学法学院院长王振民先生主持,在研讨会和庆祝会正式之前,最高法院党组副书记副院长张军先生和清华大学副校长谢维和先生分别致辞。张军先生希望各位专家和学者以案例指导制度的出台为契机共同探讨研究,为建设和完善我国案例指导制度建言献策,他同时也深深的祝福周道鸾先生身体健康,学术之树常青;谢维和先生代表清华大学衷心地祝福周道鸾先生健康长寿,并对法学会案例专业委员会在案例指导制度研究方面做出的努力给予赞赏。两位领导致辞完毕之后,最高人民法院研究室主任胡云腾先生做了题目为“人民法院案例指导制度的构建”的主题发言,他回顾了案例指导制度的发展历程,阐释了案例制度的目的和意义,并介绍最高法院关于案例指导工作的规定主要内容;第二位主题发言人为最高人民检察院研究室主任陈国庆先生,他的发言题目是“检察机关实行案例指导制度的几个问题”,陈主任主要介绍了最高检察院案例指导工作进展情况,并着重解释了最高院和最高检察院的案例指导制度的不同;之后,国家法官学院教授周道鸾先生做了“构建案例指导制度要符合我国国情”的主题发言;清华大学法学院教授余凌云教授,中国人民大学法学院王轶教授、北京大学法学院武树臣教授对三位发言人的主题发言做了精彩点评。

第二单元庆祝会由最高人民法院研究室主任胡云腾先生主持,他首先介绍了周道鸾先生从事司法工作的经历和主要学术思想,之后,邀请全国人大内务司法委员会原副主任委员、最高人民法院原常务副院长祝铭山先生、最高人民法院副院长熊选国先生、中国人民大学法学院荣誉教授高铭暄先生、北京师范大学法学院暨刑事法律科学研究院院长赵秉志先生、北京大学法学院院长张守文先生、董必武法学思想研究会副会长、中国社科院法学所研究员刘海年先生、最高人民检察院研究室主任陈国庆先生、国家法官学院教授、最高人民法院研究室原副主任张泗汉先生、北京市高级人民法院副院长孙力先生、中国法学会案例研究专业委员会会长吴革先生分别上台致辞,表达了对周道鸾先生八十华诞的由衷祝福。最后周道鸾先生致答谢辞,并向参会嘉宾赠送书籍:《周道鸾应用法学文选》上中下三册。

研讨会完毕之后,第三单元庆祝会晚宴在紫光国际交流中心二层宴会厅举行,参会嘉宾汇聚一堂,把酒共祝周道鸾先生八十华诞,晚宴由《民主与法制》副主编刘桂明先生主持,清华大学法学院党委书记车丕照先生代表主办方致辞,周道鸾先生的次子周序中代表家人致答谢辞,清华大学法学院的学生和义派公益团队的工作人员也应主持人之邀,上台为周老华诞献歌。本次会议,以文会友,向老一辈法学家致敬,取得各各方好评。

生日照片

生日照片

生日展板

鸾_周道鸾 -学术活动

周道鸾作为中国法学会案例研究专业委员会资深顾问,参加了在北大法学院举行的2010年中国十大影响性诉讼评选活动。他指出影响性诉讼能够通过个案推动法治进程,是很有意义的,值得持续推进,并希望这个活动办的越来越好。活动现场照片

活动照片

爱华网

爱华网