最近常听人说起一句顺口溜:读万卷书不如行千里路;行千里路不如阅人无数;阅人无数不如仙人指路;仙人指路不如一夜顿悟。这句“顺口溜”其实道出了不少哲理呢。。。也让我联想到释,道,儒三教文化的异同。。。

大丈夫当读万卷书,行万里路。这是源自于儒家思想。

儒家讲求“入世”。

做学问,求功名。成就丰功伟业。崇尚仁,义,理,智,信等阳刚的信念,由刚而修炼至无为境界―――大学之道,在明明德,在止于至善。。。

“修身,齐家,治国,平天下”,“克己复礼”,“君君,臣臣,父父,子子”,人为的设定了许多做人准则,规矩。以求规范社会。。。多是入世法。

道家则不然,讲究“出世”。

清静无为,道法自然。崇尚柔软可胜刚强,。“为学日益,为道日损,损之又损,以至于无为,无为而无不为”

与儒家大不同的是,认为“智慧出,有大伪,国家昏乱有忠臣,六亲不合有孝慈”认为儒家的思想是“乱之始”,不赞同竞争,做学问。认为得道者可以做到“不出户,知天下;不窥牖,见天道。其出弥远,其知弥少。。。而这种能力,必须通过清静无为地修养才可能做到。而儒家的功利心,是无法做到的。

这种从阴柔入手,修至无为境界的方法,是不适合现实的名利社会的,所以道家多是出世法。

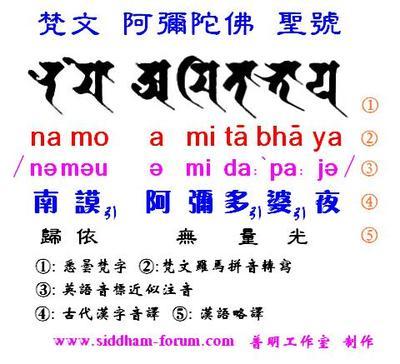

佛家是先出世,后入世。佛家来自外邦,非土生土长,所以没有阴阳的思想体系。讲求戒,定,慧的修行法门。持戒,入定,出智慧。四大皆空,明心见性。

修小成佛法,以达“自了汉”的境界――开悟,解脱烦恼;大成佛法讲究慈悲为怀,普度众生。因为修行会让他开悟,具大智慧,然后看到万物皆空,本来一体。所以才会有救苦救难的大慈大悲,救人如救己(万物本来一体)的思想。

儒家思想更好理解,更符合人的本性(功力之心,人皆有之),更易为执政者所用,教化民众,规范思想,维护社会稳定。所以几千年来,儒家文化最受青睐,也有发扬光大。。。但儒家思想的弊端也不少,最易培养出伪君子。历朝历代都人才辈出。。。

道家思想,与人的本性相违,多神秘色彩,不易理解,更不易运用。且易流于消极,有助于遁世思想蔓延。

其实道家思想所揭示的,是更深刻,更本原的规律。没用根性,智慧,及坚定的修行,难以得道,更别说运用自如了。但善其道者,便可以翻云覆雨,改朝换代。。历史上历朝历代的交替时节,都有道家人物出来辅佐,便是铁证。所以道家的修行是可以达到仙人指路,一夜顿悟的境界的。

佛家思想,就更神秘莫测了。其一是因为它来自外邦,和我们的传统思想不同,其二是汗牛充栋的佛经,让人不知所宗。

其实一句话概括佛家思想就是:般若菠萝蜜多――修炼得到大智慧,达到彼岸的境界。

通过戒定慧的此地修行法门,也是可以达到仙人指路,一夜顿悟的境界的。

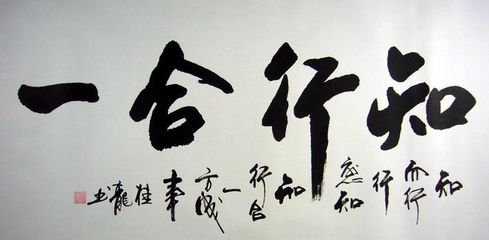

这样看来,似乎佛道,要比儒家更高深了。其实也不能这么简单武断地下结论。哪一种思想体系都博大精深,绝非三言两语可以比较清楚。

何况,我们又何必一定要分出个高下呢?不同人有不同的根性,适合不同思维结构,只要我们能开悟,得大智慧。又何必一定要分出高下呢?最适合我的,就是最好的。这就应了佛经中那句名言:一切贤圣,皆以有为法而有差别。(高明的人,会因人而已,因材施教地给你开悟的法门)。

希望更多的人,通过传统文化的修养,可以早日开悟,达到智慧的彼岸。也许就可以不必读万卷书,走千里路,也不必仙人指路,就可以直接顿悟了。哈哈,善哉!善哉!

爱华网

爱华网