送别

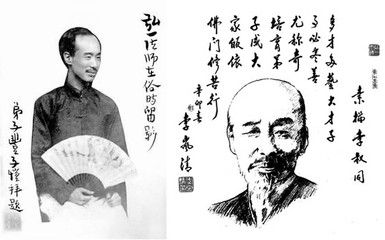

李叔同

长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残①,夕阳山外山②。

天之涯,地之角,知交半零落③;一杯浊酒尽④余欢,今宵别梦寒。

长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

◎注 释

①残:将结束。②山外山:指一座座连绵的山。③零落:原指花草凋落、分散,这里指朋友的分别或去世。④尽:尽量享受。

◎赏 析

“悲欢离合”,乃古往今来、芸芸众生的永恒主题。“今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月”是对分离的凄迷,“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”是对朋友的劝慰,“海内存知己,天涯若比邻”是对友情的珍重,“年年柳色,灞陵伤别”是对别离的伤感,“金陵弟子来相送,欲行不行各尽觞”是别离时的苦闷……在中国古典诗歌的送别曲中,“离情别怨”是永恒的旋律。“五四”运动以后,抒写离情别怨的诗文依旧蓬勃,佳作如潮。其中,李叔同先生创作的校园歌曲《送别》,尤其脍炙人口,风行天下,历久不衰。《送别》写于1905年,是李叔同20多岁在日本留学时所作。这是李叔同先生七十多年前所作的一首歌词。李先生是中国现代文艺的先驱。他早年留学日本,专攻西洋画和西洋音乐。他是把油画艺术、钢琴音乐和话剧介绍到中国来的第一人。他多才多艺,除了上述三种艺术外,还精书法,工金石,长于文章诗词。他曾作过一种有趣的尝试,就是把一些西洋的mostpopular(最为人们所喜爱)的名曲填上自己创作的歌词,然后在国内流传演唱。

从总体结构看,《送别》很像一首古词(类小令),共三节,其中一、三两节文字相同。

第一节,着重写送别的环境。作者选取了“长亭”、“古道”、“芳草”、“晚风”、“暮色”、“弱柳”、“残笛”、“夕阳”八个典型的意象,渲染离别的场景。“长亭”、“古道”是写送别的地方,这使我们想到文学史上的无数次离别,如柳永的“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”,白居易的“远芳侵古道,晴翠接荒城。又送王孙去,萋萋满别情”等等。“芳草”喻离情,如《楚辞·招隐士》中就有“王孙游兮不归,芳草生兮萋萋”。“晚风拂柳”暗示了惜别,“柳”与“留”谐音,多传达怨别、怀远等情思。如《诗经·采薇》:“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。”戴叔伦《堤上柳》:“垂柳万条丝,春来织别离。”“山外山”喻天各一方。而这一切别绪,都笼罩在“夕阳”之下的特定时间里,只让人感受到友情温暖、斜阳温暖、晚风温暖,温暖而又缠绵。

第二节,着重写送别人的心境,是全曲的高潮。通过“天涯”、“地角”、“知交”、“零落”、“浊酒”、“夜别”、“离梦”,诉诸感官,触动心弦,诱君品鉴。送别之情,当然会从内心生出许多感慨!“天之涯,地之角,知交半零落”,人生不过数十年,知交能有几人?再见又待何时?有几人能相守在一起?黯然销魂者,惟别而已矣。“一杯浊酒尽余欢”,这的确是一种无奈的凄美,把酒离别,“都门帐饮”,愁绪纷乱,友人何时能相聚?最后,在时空的交错中,作者又以现在时的“今宵别梦寒”总括全篇。从感情上看,梦里重逢照应上文的“山外山”,从韵律上看,它是重复强调,但这个重复强调却是更进一步的思念,惟有相思入梦频。

第三节,是第一节的重叠,进一步烘托别离的气氛,是意象上的强化和音韵上的反复。其中,“晚风拂柳笛声残,夕阳山外山”两句周而复始,与回环往复的旋律相配合,形成一种回环美,加深了魂牵梦绕的离情别意。

全词三节,有起,有开,有合;紧扣主题,营造了让人迷醉的意境,充满了对人生的无奈。“一切景语皆情语”(王国维语),长亭、古道、芳草、晚风、夕阳……景物依旧,人在别时,倍感凄凉。它的审美效应,就在“酒尽梦寒”的无言中回荡不已。全词给我们描绘了这样的情景:夕阳下,群山相连,碧草茵茵,一望无际;近处,长亭、古道,晚风轻拂,杨柳依依,送别的竖笛哀婉幽怨。一对知心朋友分别在即,想到从此天各一方,双方都有无限的感伤。他们端起酒杯,想借酒尽最后的一点欢娱。酒醉梦别,彼此在记忆中留下那“晚风拂柳”、“夕阳在山”的难忘一幕!

整曲《送别》,沿婉约一派,清新淡雅,情真意挚,凄美柔婉。歌词造句长短参差,句式充满变化。曲谱借用了当时在日本很流行的歌曲《旅愁》的旋律(而日本歌词作家犬童球溪的《旅愁》又是借用了美国艺人约翰·P·奥德威所作《梦见家和母亲》的旋律),李叔同人瓶装己酒,写成了中国诗味极浓的校园歌曲。那种痴情,那种哀怨,那种眷恋,统一于《送别》的歌吟中,珠联璧合,画意诗情,相得益彰。全词韵字——边、天、山、寒,即an韵,皆读平声韵,声音亮丽。第二节开头两句,换一个uo韵,无呆板之感,和谐优美。

近代个体的心声

——李叔同歌词《送别》解读

长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零飘。

一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

李叔同这首《送别》写于1914年,是根据美国音乐家J·P·奥德威(1824—1880)所作歌曲《梦见家和母亲》的谱曲,改填歌词而作。将近一百年了,多少当年红极一时的歌曲都早已被人们遗忘,包括奥德威的原作《梦见家和母亲》,不论在美国还是在中国也都已不再被人们提起。然而,李叔同改填歌词的《送别》,却直到现在还为人们所传唱,依然保持着新鲜的艺术生命力。这不能不令人们惊奇。作为一首歌词,《送别》长盛不衰的原因究竟何在呢?

一

送别,是中国诗歌最古老的题材之一。最早的送别之作,可以追溯到《诗经》的时代。战国时荆轲告别燕太子丹之际所唱的《易水歌》曾闻名一时,唐诗宋词中关于送别的名篇更是多得不可胜数。“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”(王维《送元二使安西》),“天下伤心处,劳劳送客亭。春风知别苦,不遣柳条青”(李白《劳劳亭》),“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”(柳永《雨霖铃》),这些都是多少代人耳熟能详的名句。李叔同的《送别》,那稔熟的意象,和婉的音律,都很使人想起古典诗词中送别的场面。然而,细细品味,又觉得它深层的精神底蕴与古典诗词中数量众多的送别之作并不真正相同。也许,正是这些微妙的不同之处,特别值得我们注意。

只要看看《送别》就可以知道,近代歌词的写法与传统的诗词并不相同。由于配乐演唱的需要,它不能像古典诗歌那样写成整齐划一的五言或七言句式。而又由于它是根据内容来谱曲的,因此也没有词、曲那样既定的“词牌”、“曲牌”。它的体式结构比较自由,句子可以参差不齐,但有作者自己根据内容自行设计的韵律和体式,每段句型、字数有大体相同的规律性,并要考虑到配乐演唱的节奏感。如《送别》即采取了三三五七五的句式,分段结构。尽管它是利用了既成歌曲的乐谱改填歌词,但它的体式构造包括句型和韵律等仍然是出于李叔同自己的设计。因此,虽然它乍看上去很像一首传统的词或曲,但只要略一吟诵就可以感到,它的节奏和韵律要远比一般的词、曲流畅而自然得多,几乎使人感觉不到是在韵律中行文,但它自身的韵律又是非常严谨的。这当然是它出于作者自行设计的缘故,同时也是与李叔同的音乐造诣分不开的。可以说,比起诗、词来,它给了作者更大的自由发挥的空间,也对作者的音乐造诣提出了更高的要求。

当然,《送别》能够长久地受到人们的喜爱,决不仅仅是只靠了歌词体的外在形式。它之所以成为一首近代歌词的杰作,必然还有更深刻的艺术和时代心理上的原因。

二

与众多古典诗词中的送别之作一样,《送别》也是从眼前景物人手。长亭古道,都是古典诗词送别语境中最典型也最常见的意象。然而作者通过一“外”一“边”两个方位词的运用,在似不经意中,悄悄透露出了离别的伤感信息。“芳草碧连天”用一个渲染色彩的“碧”字,把眼前景色推向了无限遥远的天际,也使送别的氛围笼罩了整个诗境。下句“晚风拂柳笛声残”又在静止的画面中参以动态与声响。古人本有折杨柳以送远行友人的习俗,后杨柳亦成为含有送别隐喻的意象。作者以一个拟人化的“拂”字把晚风吹动柳梢的感觉表现得惟妙惟肖。风吹柳梢,宛若轻拂,笛声将尽,余韵凄凉。不仅微妙灵动,声情并茂,而且处处暗示着抒情主人公的心理感受。末句“夕阳山外山”一笔宕开,在夕阳西下、山峦层叠无尽的壮丽景象中,展开了纵深的视觉空间,也暗示了友人去向遥远、重山阻隔的信息。

如果说第一段基本上是客观描写,那么第二段就更多主观色彩。第一段写的是送别的环境,第二段写的是抒情主人公的心理。“天之涯,地之角”似乎也是从景语着笔,但此景已非实景。天涯地角的意象源于南北朝时陈朝徐陵的“天涯藐藐,地角悠悠”(《武皇帝作相时与岭南豪酋书》,见《徐孝穆集•四》),后以王勃诗句“天涯若比邻”闻名。然而作者嵌入两个“之”字,不仅使这一已被人们用得滥熟的意象有了新鲜感,而且以曼长的声调,把离别在空间上的距离感、特别是心理上的距离感推向了极致。“知交半零飘”说明前两个意象乃是泛指。知心朋友大半散落天涯地角,不仅有“这一次”送别的友人,还有别的友人在内。显然,这里注重的不是送别某一人的别情,而是抒情主人公内心的孤寂。“一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒”。这两句收束全诗。前一句写对送别时相聚之欢的珍惜,后一句预想别后的凄凉。“尽”字既是“尽兴”,又隐含了“用尽”、“最后”的意思。然而,一个人如果知道了他只有这点“余欢”,今后就是梦中也只剩无尽的凄凉,他还怎能欢乐得起来呢?

三

虽然经过了上文这一番逐句解读,但有心的读者恐怕一定要问:歌名《送别》,但究竟是谁送谁,为何而别,因何而送?这些“送别”题材的古典诗词中“最基本的因素”怎么都不见了呢?不错,正是在这些方面,显示了李叔同的歌词《送别》与古典诗词中送别之作的根本区别。

古典诗词中的送别之作,不论结构多么复杂,总有离别的具体人物、具体原因。六朝时陈朝的江淹在《别赋》中说,“别虽一绪,事乃万端”。他举了七种不同的离别的情形,概括说:“是以别方不定,别理千名,有别必怨,有怨必盈。”在古典诗词中,离别中的人总是具有一定社会身份、社会角色的具体的人,离别的行为也总是由某种具体原因所致。给抒情主人公带来痛苦的,就是与他有着亲密关系的这个“具体的人”(可能是亲人、友人或恋人)的离别;而他所怨恨的,也正是这种造成与亲人、友人或恋人离别的具体原因,即所谓“离愁别恨”。这种情绪构成了古典诗词中送别之作的种种不同的具体情感内容。王勃“海内存知己,天涯若比邻”(《送杜少府之任蜀州》)的旷达,是由于“与君离别意,同是宦游人”,即作者与友人同为出仕而远游他乡,“人在宦海,身不由己”的共鸣。同时另一名诗人宋之问送别友人的“可惜龙泉剑,埋没在丰城”(《送别杜审言》)的感叹,却隐含着对才华高卓而无辜被贬远行的友人的同情和惋惜。而稍后王昌龄《芙蓉楼送辛渐》中的名句“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”,则是因自己刚刚被贬归来,正处于众口交毁的恶劣环境中,故而托友人向中原亲友传信:自己虽饱受打击却依然冰清玉洁,决不会与龌龊势力同流合污。正是这些千姿百态的具体人物和具体原因,使众多送别的诗篇具有了种种不同的打动人心的艺术力量。

然而在李叔同的歌词《送别》中,读者虽然沉浸在长亭古道、芳草夕阳的一片“送别”的怅惘氛围里,却根本没有写到是谁送谁,抒情主人公和要送的人的特定社会身份、社会角色都被淡化,离别的原因也无从知晓。他这样写当然不是疏忽,而是有意的安排:抒情主人公因社会身份被淡化而作为“个人”的一面得到了凸现,离别原因的被忽略则突出了离别的来去无端和外部世界对抒情主人公的疏离。故而这种离别之情就因失去了具体指向而形不成传统的“离愁别恨”,却由于无端与亲友的分别而引发了强烈的孤寂之感。如果说歌词上段主要是对送别环境和氛围的渲染,那下段才是真正的重心所在。那“天之涯,地之角”的极致的空间距离,“知交半零飘”在亲友失落的同时又隐含着知音难觅的感慨,乃至结尾对送别之后梦境凄寒的预感,都处处在不动声色之中刻画出一个个体的人面对世界所产生的那种宇宙苍茫、人生孤寂的感受。这种孤寂感早已在抒情主人公内心深处萌动,而在与亲人、友人或恋人的无端分离得到了触发。

这种人生孤寂感如此强烈,并非偶然。辛亥革命推翻了统治中国一千多年的封建帝制,给新一代知识者带来了前所未有的心灵解放。但胜利成果却落到野心家袁世凯及北洋军阀手中,革命先驱者关于自由、民主的理想并未真正实现。一方面,传统的封建主义的价值观已经崩溃,板结僵化的社会结构已经松动,多样化的人生目标和生活机会开始展现在人们面前,种种新的人生和心灵之路引诱着人们跃跃欲试地去探索,公共空间喧响着各种各样的声音。另一方面,现实又并不令人满意或乐观。北洋军阀统治下的政治依旧黑暗腐败,人民生活依旧贫穷困苦。革命的年代已经过去,未来的前途却混沌而渺茫。传统的“国家”、“家族”不再能左右个体的生活,每个人都必须考虑自己的命运,为生存,也为理想。

正是在这样一种社会环境中,一个长久以来被人们忽略了的概念——个体的“人”开始逐渐浮现。曾有学者指出,辛亥革命时期文学的精神主体是“国民”,五四时期文学的精神主体才是个体的“人”。实际上,在辛亥革命之后,一些最敏感的作家笔下已朦胧出现了对个体的人的生命、心灵、情感的表述。李叔同,就是这些最敏感的作家之一。作为一位民主革命的先驱者和具有多方面才能的启蒙艺术家,他曾经写过《祖国歌》、《哀祖国》、《大中华》等众多歌颂资产阶级民主革命、鞭挞封建专制的歌词和歌曲。但在辛亥革命之后,他的作品却发生了某些变化。那种对抽象的民主自由的呼唤淡化了,而真正的个体人生的种种感受却开始显露出来。《送别》就是这样一篇杰作:它在古老的离别题材中表现出的已不再是传统式的离愁别恨,而是人发现了自身作为一个个体存在而感受到的,因与亲人、友人或恋人离别而触发了的那种无所归属、无所依傍的空前的孤寂感。正是这种二十世纪初最敏感的中国知识分子才具有的对个体人生的感受和品味,构成了《送别》不同于古典诗词送别之作的深层思想底蕴。这才是《送别》的独特价值之所在,也是它至今仍为人们传唱不衰的真正原因。

爱华网

爱华网