小引

学部在干校的一个重要任务是搞运动,清查“五一六分子”。干校两年多的生活是在这个批判斗争的气氛中度过的;按照农活、造房、搬家等等需要,搞运动的节奏一会子加紧,一会子放松,但仿佛间歇疟疾病,始终缠住身体。“记劳”,“记闲”,记这,记那都不过是这个大背景的小点缀,大故事的小穿插。

现在事过境迁,也可以说水落石出。在这次运动里,如同在历次运动里,少不了有三类人。假如要写回忆的话,当时在运动里受冤枉、挨批斗的同志们也许会来一篇《记屈》或《记愤》。至于一般群众呢,回忆时大约都得写《记愧》:或者惭愧自己是糊涂虫,没看清“假案”、“错案”,一味随着大伙儿去糟蹋一些好人;或者(就象我本人)惭愧自已是懦怯鬼,觉得这里面有冤屈,却没有胆气出头抗议,至多只敢对运动不很积极参加。也有一种人,他们明知道这是一团乱蓬蓬的葛藤账,但依然充当旗手、鼓手、打手,去大判“葫芦案”。按道理说,这类人最应当“记愧”。不过,他们很可能既不记忆在心,也无愧怍于心。他们的忘记也许正由于他们感到惭愧,也许更由于他们不觉惭愧。惭愧常使人健忘,亏心和丢脸的事总是不愿记起的事,因此也很容易在记忆的筛眼里走漏得一干二净。惭愧也使人畏缩、迟疑,耽误了急剧的生存竞争;内疚抱愧的人会一时上退却以至于一辈子落伍。所以,惭愧是该被淘汰而不是该被培养的感情;古来经典上相传的“七情”里就没有列上它。

在日益紧张的近代社会生活里,这种心理状态看来不但无用,而且是很不利的,不感觉到它也罢,落得个身心轻松愉快。

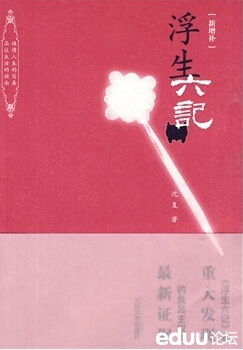

《浮生六记》——一部我很不喜欢的书——事实上只存四记,《干校六记》理论上该有七记。在收藏家、古董贩和专家学者通力合作的今天,发现大小作家们并未写过的未刊稿已成为文学研究里发展特快的新行业了。谁知道没有那么一天,这两部书缺掉的篇章会被陆续发现,补足填满,稍微减少了人世间的缺陷。

钱钟书

一九八○年十二月

一 下放记别

中国社会科学院,以前是中国科学院哲学社会科学部,简称学部。我们夫妇同属学部;默存在文学所,我在外文所。一九六九年,学部的知识分子正在接受“工人、解放军宣传队”的“再教育”。全体人员先是“集中”

住在办公室里,六、七人至九、十人一间,每天清晨练操,上下午和晚饭后共三个单元分班学习。过了些时候,年老体弱的可以回家住,学习时间渐渐减为上下午两个单元。我们俩都搬回家去住,不过料想我们住在一起的日子不会长久,不日就该下放干校了。干校的地点在纷纷传说中逐渐明确,下放的日期却只能猜测,只能等待。

住在办公室里,六、七人至九、十人一间,每天清晨练操,上下午和晚饭后共三个单元分班学习。过了些时候,年老体弱的可以回家住,学习时间渐渐减为上下午两个单元。我们俩都搬回家去住,不过料想我们住在一起的日子不会长久,不日就该下放干校了。干校的地点在纷纷传说中逐渐明确,下放的日期却只能猜测,只能等待。

我们挤上了车,他才告诉我:“这个月十一号,我就要走了。我是先遣队。”

尽管天天在等待行期,听到这个消息,却好象头顶上着了一个焦雷。再过几天是默存虚岁六十生辰,我们商量好:到那天两人要吃一顿寿面庆祝。再等着过七十岁的生日,只怕轮不到我们了。可是只差几天,等不及这个生日,他就得下干校。

“为什么你要先遣呢?”

“因为有你。别人得带着家眷,或者安顿了家再走;我可以把家撂给你。”

干校的地点在河南罗山,他们全所是十一月十七号走。

我们到了预定的小吃店,叫了一个最现成的沙锅鸡块——不过是鸡皮鸡骨。我舀些清汤泡了半碗饭,饭还是咽不下。

只有—个星期置备行装,可是默存要到末了两天才得放假。我倒借此赖了几天学,在家收抬东西。这次下放是所谓“连锅端”——就是拔宅下放,好象是奉命一去不复返的意思。

没用的东西、不穿的衣服、自己宝贵的图书、笔记等等,全得带走,行李一大堆。当时我们的女儿阿圆、女婿得一,各在工厂劳动,不能叫回来帮忙。他们休息日回家,就帮着收拾行李,并且学别人的样,把箱子用粗绳子密密缠捆,防旅途摔破或压塌。可惜能用粗绳子缠捆保护的,只不过是木箱铁箱等粗重行李;这些木箱、铁箱,确也不如血肉之躯经得起折磨。

经受折磨,就叫锻炼;除了准备锻炼,还有什么可准备的呢。准备的衣服如果太旧,怕不经穿;如果太结实,怕洗来费劲。我久不缝纫,胡乱把耐脏的料子用缝衣机做了个毛毡的套子,准备经年不洗。我补了一条裤子,坐处象个布满经线纬线的地球仪,而且厚如龟壳。

默存倒很欣赏,说好极了,穿上好比随身带着个座儿,随处都可以坐下。他说,不用筹备得太周全,只需等我也下去,就可以照看他。至于家人团聚,等几时阿圆和得一乡间落户,待他们迎养吧。

转眼到了十一号先遣队动身的日子。我和阿圆、得一送行。默存随身行李不多,我们找个旮旯儿歇着等待上车。待车室里,闹嚷嚷、乱哄哄人来人往,先遣队的领队人忙乱得只恨分身无术,而随身行李太多的,只恨少生了几双手。得一忙放下自己拿的东西,去帮助随身行李多得无法摆布的人。默存和我看他热心为旁人效力,不禁赞许新社会的好风尚,同时又互相安慰说:得一和善忠厚,阿圆有他在—起,我们可以放心。

得一掮着、拎着别人的行李,我和阿圆帮默存拿着他的几件小包小袋,

排队挤进月台,挤上火车,找到个车厢安顿了默存。我们三人就下车,痴痴站着等火车开动。

排队挤进月台,挤上火车,找到个车厢安顿了默存。我们三人就下车,痴痴站着等火车开动。

默存走到车门口,叫我们回去吧,别等了。彼此遥遥相望,也无话可说。我想,让他看我们回去还有三人,可以放心释念,免得火车驰走时,他看到我们眼里,都在不放心他一人离去。我们遵照他的意思,不等车开,先自走了。几次回头望望,车还不动,车下还是挤满了人。我们默默回家;阿圆和得一接着也各回工厂。他们同在一校而不同系,不在同一个工厂劳动。

过了一两天,文学所有人通知我,下干校的可以带自己的床,不过得用绳子缠捆好,立即送到学部去。粗硬的绳子要缠捆得服贴,关键在绳子两头;不能打结子,得把绳头紧紧压在绳下。这至少得两人一齐动手才行。我只有一天的期限,一人请假在家,把自己的小木床拆掉。左放、右放,怎么也无法捆在一起,只好分别捆;而且我至少还欠一只手,只好用牙齿帮忙。我用细绳缚住粗绳头,用牙咬住,然后把一只床分三部分捆好,各件重复写上默存的名字。小小一只床分拆了几部,就好比兵荒马乱中的一家人,只怕一出家门就彼此失散,再聚不到一处去。据默存来信,那三部分重新团聚一处,确也害他好生寻找。

文学所和另一所最先下放。用部队的辞儿,不称“所”而称“连”。两连动身的日子,学部敲锣打鼓,我们都放了学去欢送。下放人员整队而出;红旗开处,俞平老和俞师母领队当先。年逾七旬的老人了,还象学龄儿童那样排着队伍,远赴干校上学,我看着心中不忍,独身先退;一路回去,发现许多人缺乏欢送的热情,也纷纷回去上班。大家脸上都漠无表情。

我们等待着下干校改造,没有心情理会什么离忧别恨,也没有闲暇去品尝那“别是一般”的“滋味”。学部既已有一部分下了干校,没下去的也得加紧干活儿。成天坐着学习,连“再教育”我们的“工人师父”们也腻味了。有一位二十二三岁的小“师父”嘀咕说:“我天天在炉前炼钢,并不觉得劳累,现在成天坐着,屁股也痛,脑袋也痛,浑身不得劲儿。”显然炼人比炼钢费事;“坐冷板凳”也是一项苦功夫。

炼人靠体力劳动。我们挖完了防空洞——一个四通八达的地下建筑,就把图书搬来搬去。捆,扎,搬运,从这楼搬到那搂,从这处搬往那处;搬完自己单位的图书,又搬别单位的图书。有一次,我们到一个积尘三年的图书室去搬出书籍、书柜、书架等,要腾出屋子来。有人一进去给尘土呛得连打了二十来个嚏喷。我们尽管戴着口罩,出来都满面尘土,咳吐的尽是黑痰。我记得那时候天气已经由寒转暖而转热。沉重的铁书架、沉重的大书橱、沉重的卡片柜——卡片屉内满满都是卡片,全都由年轻人狠命用肩膀扛,贴身的衣衫磨破,露出肉来。这又使我惊叹,最经磨的还是人的血肉之躯!

弱者总沾便宜;我只干些微不足道的细事,得空就打点包裹寄给干校的默存。默存得空就写家信;三言两语,断断续续,白天黑夜都写。这些信如果保留下来,如今重读该多么有趣!但更有价值的书信都毁掉了,又何惜那几封。

他们一下去,先打扫了一个土积尘封的劳改营。当晚睡在草铺上还觉[火奥]热。忽然一场大雪,满地泥泞,天气骤寒。十七日大队人马到来,八十个单身汉聚居一间屋里,都睡在土炕上。有个跟着爸爸下放的淘气小男孩儿,临睡常绕炕撒尿一匝,为炕上的人“施肥”。

他们一下去,先打扫了一个土积尘封的劳改营。当晚睡在草铺上还觉[火奥]热。忽然一场大雪,满地泥泞,天气骤寒。十七日大队人马到来,八十个单身汉聚居一间屋里,都睡在土炕上。有个跟着爸爸下放的淘气小男孩儿,临睡常绕炕撒尿一匝,为炕上的人“施肥”。

罗山无地可耕,干校无事可干。过了一个多月,干校人员连同家眷又带着大堆箱笼物件,搬到息县东岳。地图上能找到息县,却找不到东岳。那儿地僻人穷,冬天没有燃料生火炉子,好多女同志脸上生了冻疮。洗衣服得蹲在水塘边上“投”。默存的新衬衣请当地的大娘代洗,洗完就不见了。我只愁他跌落水塘;能请人代洗,便赔掉几件衣服也值得。

在北京等待上干校的人,当然关心干校生活,常叫我讲些给他们听。大家最爱听的是何其芳同志吃鱼的故事。当地竭泽而渔,食堂改善伙食,有红烧鱼。其芳同志忙拿了自己的大漱口杯去买了一份;可是吃来味道很怪,愈吃愈怪。他捞起最大的一块想尝个究竟,一看原来是还未泡烂的药肥皂,落在漱口杯里没有拿掉。大家听完大笑,带着无限同情。他们也告诉我一个笑话,说钱钟书和丁××两位一级研究员,半天烧不开一锅炉水!我代他们辩护:锅炉设在露天,大风大雪中,烧开一锅炉水不是容易。可是笑话毕竟还是笑话。

他们过年就开始自己造房。女同志也拉大车,脱坯,造砖,盖房,充当壮劳力。默存和俞平伯先生等几位“老弱病残”都在免役之列,只干些打杂的轻活儿。他们下去八个月之后,我们的“连”才下放。那时候,他们已住进自己盖的新屋。

我们“连”是一九七○年七月十二日动身下干校的。上次送默存走,有我和阿圆还有得一。这次送我走,只剩了阿圆一人;得一已于一月前自杀去世。

得一承认自己总是“偏右”一点,可是他说,实在看不惯那伙“过左派”。他们大学里开始围剿“五一六”的时候,几个有“五一六”之嫌的“过左派”供出得一是他们的“组织者”,“五一六”的名单就在他手里。那时候得一已回校,阿圆还在工厂劳动;两人不能同日回家。得一末了一次离开我的时候说;“妈妈,我不能对群众态度不好,也不能顶撞宣传队;可是我决不能捏造个名单害人,我也不会撒谎。”他到校就失去自由。阶级斗争如火如荼,阿圆等在厂劳动的都返回学校。工宣队领导全系每天三个单元斗得一,逼他交出名单。

得一就自杀—了。

阿圆送我上了火车,我也促她先归,别等车开。她不是一个脆弱的女孩子,我该可以放心撇下她。可是我看着她踽踽独归的背影,心上凄楚,忙闭上眼睛;闭上了眼睛,越发能看到她在我们那破残凌乱的家里,独自收拾整理,忙又睁开眼。车窗外已不见了她的背影。我又合上眼,让眼泪流进鼻子,流入肚里。火车慢慢开动,我离开了北京。

干校的默存又黑又瘦,简直换了个样儿,奇怪的是我还一见就认识。

我们干校有一位心直口快的黄大夫。一次默存去看病,她看他在签名簿上写上钱钟书的名字,怒道:“胡说!你什么钱钟书!钱钟书我认识!”默存一曰咬定自已是钱钟书。黄大夫说:“我认识钱钟书的爱人。”默存经得起

考验,报出了他爱人的名字。黄大夫还待信不信,不过默存是否冒牌也没有关系,就不再争辩。事后我向黄大夫提起这事,她不禁大笑说:“怎么的,全不象了。”

考验,报出了他爱人的名字。黄大夫还待信不信,不过默存是否冒牌也没有关系,就不再争辩。事后我向黄大夫提起这事,她不禁大笑说:“怎么的,全不象了。”

二 凿井记劳

干校的劳动有多种。种豆、种麦是大田劳动。大暑天,清晨三点钟空著肚子就下地。六点送饭到田里,大家吃罢早饭,劳动到午时休息;黄昏再下地干到晚。各连初到,借住老乡家。借住不能久占,得赶紧自己造屋。造屋得用砖;砖不易得,大部分用泥坯代替。脱坯是极重的活儿。此外,养猪是最脏又最烦的活儿。菜园里、厨房里者弱居多,繁重的工作都落在年轻人肩上。

有一次,干校开一个什么庆祝会,演出的节目都不离劳动。有一个话剧,演某连学员不怕砖窑倒塌,冒险加紧烧砖,据说真有其事。有一连表演钻井,演员一大群,没一句台辞,唯一曲动作是推着钻井机切团打转,一面有节奏地齐声哼“嗯唷!嗯唷!嗯唷!嗯唷!”大伙儿转呀、转呀,转个没停——钻机并不能停顿,得日以继夜,一口气钻到底。“嗯唷!嗯唷!嗯唷!嗯唷!”那低沉的音调始终不变,使人记起曾流行一时的电影歌曲《伏尔加船夫曲》;同时仿佛能看到拉纤的船夫踏在河岸上的一只只脚,带着全身负荷的重量,疲劳地一步步挣扎着向前迈进。戏虽单调,却好象比那个宣扬“不怕苦、不怕死”的烧窑剧更生动现实。散场后大家纷纷议论,都推许这个节目演得好,而且不必排练,搬上台去现成是戏。

有人忽脱口说:“啊呀!这个剧——思想不大对头吧?好象——好象——咱们都那么——那么——”

大家都会意地笑。笑完带来一阵沉默,然后就谈别的事了。

我分在菜园班。我们没用机器,单凭人力也凿了一眼井。

我们干校好运气,在淮河边上连续两年干旱,没遭逢水灾。可是干硬的地上种菜不易。

我们干校好运气,在淮河边上连续两年干旱,没遭逢水灾。可是干硬的地上种菜不易。

那块地硬得真象风磨铜。我费尽吃奶气力,一锹下去,只筑出一道白痕,引得小伙子们大笑。他们也挖得吃力,说得用鹤嘴镬来凿。我的“拿手”是脚步快;动不了手,就飞跑回连,领了两把鹤嘴镬,扛在肩头,居然还能飞快跑回菜园。他们没停手,我也没停脚。我们的壮劳力轮流使鹤嘴镬凿松了硬地,旁人配合着使劲挖。大家狠干了一天,挖出一个深潭,可是不见水。我们的“小牛”是“大男子主义者”。他私下嘀咕说:挖井不用女人;有女人就不出水。菜园班里只两个女人,我是全连女人中最老的;阿香是最小的,年岁不到我的一半。她是华侨,听了这句闻所未闻的话又气又笑,吃吃地笑着来告诉我,一面又去和“小牛”理论,向他抗议。可是我们俩真有点耽心,怕万一碰不上水脉,都怪在我们身上。幸亏没挖到二米,土就渐渐潮润,开始见水了。

干土挖来虽然吃力,烂泥的分量却更沉重。越挖越泥泞,两三个人光着脚跳下井去挖,把一桶桶烂泥往上送,上面的人接过来往旁边倒,霎时间井口周围一片泥泞。大家都脱了鞋袜。阿香干活儿很欢,也光着两只脚在井边递泥桶。我提不动一桶泥,可是凑热闹也脱了鞋袜,把四处乱淌的泥浆铲归一处。

平时总觉得污泥很脏,痰涕屎尿什么都有;可是把脚踩进污泥,和它亲近了,也就只觉得滑腻而不嫌其脏。好比亲人得了传染病,就连传染病也不复嫌恶,一并可亲。我暗暗取笑自己:这可算是改变了立场或立足点吧!

我们怕井水涌上来了不便挖掘。人工挖并虽然不象机器钻井那样得日以继夜、一气钻成,可也得加把劲儿连着干。所以我们也学大田劳动的榜样,大清早饿着肚子上菜园;早饭时阿香和我回厨房去,把馒头、稀饭、咸菜、开水等放在推车上,送往菜园。平坦的大道或下坡路上,由我推车;拐弯处,曲曲弯弯的小道或上坡路上,由阿香推。那是很吃力的;推得不稳,会把稀饭和开水泼掉。我曾试过,深有体会。我们这种不平等的合作,好在偏劳者不计较,两人干得很融洽。中午大伙回连吃饭;休息后,总干到日暮黄昏才歇工,往往是最后一批吃上晚饭的。

我们这样狠干了不知多少天,我们的井已挖到三米深。末后几天,水越多,挖来越加困难,只好借求外力,请来两位大高个儿的年轻人。下井得浸在水里。一般打井总在冬天,井底暖和。我们打井却是大暑天,井底阴冷。

阿香和我耽心他仍泡在寒森森的冷水里会致病。

阿香和我耽心他仍泡在寒森森的冷水里会致病。

水渐渐没膝,渐渐没腿,渐渐齐腰。灌园的井有三米多已经够深。我说要去打一斤烧酒为他们驱寒,借此庆功。大家都很高兴。来帮忙的劳力之一是后勤排的头头,他指点了打酒的窍门儿。我就跑回连,向厨房如此这般说了个道理,讨得酒瓶。厨房里大约是防人偷酒喝,瓶上贴着标签,写了一个大“毒”宇,旁边还有三个惊叹号;又画一个大骷髅,下面交叉着两根枯骨。瓶里还剩有一寸深的酒。我抱着这么个可怕的瓶子,赶到离菜园更往西二里路的“中心点”上去打酒;一路上只怕去迟了那里的合作社已关门,恨不得把神行太保拴在脚上的甲马借来一用。我没有买酒的证明,凭那个酒瓶,略费唇舌,买得一斤烧酒。下酒的东西什么也没有,可吃的只有泥块似的“水果糖”,我也买了一斤,赶回菜园。

灌园的井已经完工。壮劳力、轻劳力都坐在地上休息。大家兴冲冲用喝水的大杯小杯斟酒喝,约莫喝了一斤,瓶里还留下一寸深的酒还给

爱华网

爱华网