华夏先古族群(由燧人到神农概述)

【前言】研究华夏先古族群,一是依靠传说要能弄清楚众多的传说人物,因为人物的传说和族群的生活历史是相通的;二是依靠文字弄清楚先古人们的信仰,因为信仰包含了族群形成的信息。这其中,神农氏族的历史,是千古一脉的,是华夏民族形成的主线。

司马迁说:“神农以前尚也”,是说神农以前的历史,到司马迁时,已经是很久远的事情。中国的历史,依据记忆和传说,历代学者们追记到5000年以前的氏族时代(父系氏族时代),对姓族时代(母系氏族时代),只有华胥氏的零星记忆(这里的氏应该是姓,后人记叙时用氏记姓导致的,是用父系氏族时期的观点来阐述母系姓族时期的历史)。

“三皇”的传说,就是围绕华胥氏展开的。他们的血缘联系是: “燧皇”燧人氏是华胥氏的丈夫,“羲皇” 伏羲氏是华胥氏的儿子,“农皇”神农氏是伏羲氏的后裔。

一、燧人

燧人族群是新石器初期生活于河套附近的一个善于人工取火的母系族群,她们以狩猎为生,处于母系姓族时代(传统称母系氏族)。

燧人氏是发明人工取火技术的人。“燧人氏”见于古代传说,是“教民钻木取火”。从文字分析,“燧”是指取火用的工具,现代一般指互相摩擦可以击出火星的燧石;在先秦时代主要是指钻燧取火。

火在远古先民中与吃、与住两大生存需要密切相关,随着火在人类生活中的不断应用,仅靠从天然火中取得火种已经满足不了人们对火的需求,人工取火就成为必然。但是,无论如何,人工取火,总得有第一个人发明人,这位点燃第一株人工火苗的人就被当时的人尊为“燧人氏”(“氏”是后人封的,远古时代人们没有名字,只有有特殊贡献的人,才被人送以名号。名号后来演变成了氏号),使用人工火的族群,就是燧人族群。

作为人工取火技术的发明人——燧人,应该是男性,因为远古人发明钻木取火的技术,应该是一个艰苦的探索过程,是在数代人探索和经验积的累基础上发明出来,只有处于生产劳动第一线的人,才有可能学习到前人的经验,并在实践中发明出人工取火技术来,无论在猿人时期、无伦人时期,还是在姓族、氏族和后来的国家时期,男人一直是生产的主力军。所以远古时代的发明家,大都是男性。

人工取火的应用,首先惠及的第一个群体,就是发明人工取火者“燧人氏”所在的族群,这个族群也因为人工取火的发明,迅速地改变了自己族群的生存状态,成为当时最先进和最进步的族群,自然就成了周边族群学习、仰慕和尊重的对象,人工取火技术也逐渐向外传播,人工取火的第一族群,就逐渐演变成为人工取火族群中的领导核心力量。这些人工取火的族群,在那些还不知道人工取火的族群面前,就显得十分优越和神秘,她们自称“燧人”,外圈族群也十分崇敬地称她们为“燧人”。

燧人代表的时代,是人类使用人工火的时代。在人类还没有认识“火”之前,生活于大山丛林中的远古人群,是很难逃脱突然而至的山火的伤害的,所以,火是最有威力、对人类伤害最大的自然灵,在远古人的心中,“火”是人们第一畏惧和崇拜的自然灵,是从原始人群就拥有的普遍的崇拜对象。人类认识火后,开始了利用、使用、控制自然火为人类服务的艰难历程。

在北京周口店的一个重要发现是北京人使用火的证据。这些证据包括灰烬、炭块和烧过的骨头和石头。由于有的灰烬成堆出现,说明北京人已经会管理控制火了。

有了火的帮助,人类可以取食的东西变得更多,人类的食物来源被极大地在自然界中扩展,生存能力有了飞跃性进步。火的使用,满足了人类照明和驱逐黑暗的心理需求。与追求光明相对应,由于远古人类还不认识“黑夜”,对黑暗的来临有着深深的恐怖。在发现火后,人类就开始利用天然火取得火种,以满足追求光明和驱逐黑暗的心理需求。

火的使用,满足了人类取暖和驱逐野兽的生存需要。在甘肃大地湾遗址和陕西半坡遗址,每个半地穴式原始住房都有一个火塘,而且都当然地设在进门处,这一位置设置透露出一个非常重要的信息,火塘的设立,不仅仅是为了照明和取暖,因为单为了照明和取暖,火塘的位置就应该设立在房子的中间,设在进门处,说明火塘还有另一个重要作用,那就是防止野兽半夜偷袭。火塘就是最早的门。

所以,火塘的原始位置说明,那时候的华夏先民已经认识到野兽有怕火的天性,可以用火来驱逐野兽。先民们就利用这一原理,或用火驱赶围捕野兽,或者用火保卫自己,从而大大提高了生存能力。成熟的用火技术是人们在地面建房定居的技术保障,有了成熟的用火和取火技术,极大地拓展了人类的生存空间,因此,人类从深山丛林中走了出来。

我相信,在人工取火技术发明之前,燧人族群还处于原始人群阶段,由于人工火的使用,极大地促进了燧人族群的进化,燧人族群,成为华夏大地上最早结束人类无系生育时代、建立人伦理念的族群,也是最早从原始群(无系人群)进入到姓族时代(母系氏族)的族群。

由于火势很大的时候,火发出的声音是“哗哗”,人们根据声音把火命名为“华”,所以火的原始名称是“华”,“火”的造字依据是象形,是后来的称呼。

可能从姓族时代开始,由燧人原始群分化出来的各姓族,如允姓、风姓、婼姓等,就拥有了一个统一的称号或信仰—“华”,她们对外统称“华”,在进入到氏族时代时,由燧人原始群分化出来的各姓族又分化出来多个氏族,如弇兹氏、婼氏、华氏、胥氏、华胥氏、赫胥氏、仇夷氏、雷泽氏、盘瓠氏等,也继承了“华”的称呼或信仰,形成了最早的“华”系族群,即最早的华人族群。

从传说看:距今三万年前,燧人氏首领与弇兹氏首领结合,建立互为婚姻的血缘联盟。距今约二万年时燧人氏创立“氏族图腾徽铭制”,始立姓氏为风。可见,在距今三万年前,燧人原始人群开始结束群内交配习惯,建立群外婚配制度,在距今两万年前,开始创立姓族制度,完全从无系人群时代进入到母系姓族时代,人们按照母系血缘为纽带生活在一起。

从考古看,距今1.8万年的山顶洞人,已经懂得人工取火技术,并按照血缘关系组织在一起过着集体生活,这个集体被称作“氏族”(我称作姓族),当然,每个姓族都有自己的特有称号,这就是所谓的“氏族图腾徽铭制”。传说和历史是一致的。

二、华胥

1、华胥

华胥,风姓,是我国上古时期母系姓族——风姓族群的一位杰出的女首领,是伏羲、女娲的生身之母。华胥所在的风姓姓族,是由燧人原始群分化出的诸姓族中的一支。

相传伏羲的母亲华胥外出,在雷泽中无意中看到一个特大的脚印,好奇的华胥用她的足迹丈量了大人的足迹,不知不觉感应受孕,怀胎十二年后,伏羲降生了。《春秋世谱》中说:“华胥生男名伏羲,生女名女娲”。《山海经·内东经·郭注》中说:“华胥履大迹生伏羲”,“燧人之世有大迹,华胥履之而生庖羲氏”。

可见,燧人氏本人与华胥没有婚姻关系,作为人工取火技术发明人的燧人氏,与华胥生活的年代,相距遥远,但导致华胥怀孕生出伏羲的人是存在的,这个导致华胥怀孕的人,来自燧人族群,可能这个来自燧人族群的男人,为华胥姓族带来人工取火的技术,也被华胥风姓族人称为“燧人氏”。由于那时还没有婚姻制度,华胥和燧人族群的关系,是一种繁殖联盟关系,即两族男女之间有相对固定的性交往,不是后来的丈夫和妻子的关系。

据考证,山东的济宁、四川的阆中、甘肃的天水、陕北的延川都留下了华胥氏的足迹。

华胥作为一个人,是应该存在的,在华胥的后代发展壮大成华夏大地上的主要族群后,华胥就成了他们共同的旗号,他们就对外自称“华胥人”,华胥就逐渐演变成了族群的称号,成为血缘认同的符号。

学者顾实先生在《华夏考源》中曾说:胥、雅、夏等古字相通,华胥就是华夏,可见看到华胥文化和华夏文明关的密切关系。

2、“华胥国”(引用)

传说中的华胥国是个和天堂一样美好的地方,就像伊甸园之于西方,雅利安之于印欧。《蓝田县志》中记载的华胥渚,即华胥氏与其子女的居住之地就在陕西蓝田。当地流传着一种传说,此地即华胥氏怀孕后栖息之地。这一传说已经流传很多年,无人知其起始时间。

华胥氏是中国母系氏族社会一位杰出的首领。光绪年间的《蓝田县志》以及古书典籍《列子》均有对华胥氏族社会形态的描述。在多种典籍中有关于“华胥国”的记载,而这种记载可能就是指华胥氏族团。

据现代科学考证,蓝田附近的不少村落仍然在一定程度上保留着古华胥氏部落的印痕,能够印证遗址。今华胥镇红河下游有娲氏村,而红河在史书上被称为女娲沟。白鹿原上李华村的原名就是女娲村。在孟岩村附近有一个叫拾旗寨的村子,村中人大多相信自己是古时祭祀仪仗队成员的后代。

著名学者石兴邦、刘士莪、任本命等人也应邀赶赴蓝田,从人类学、考古学、民俗学等不同角度,对母系氏族的起源、华胥氏族团的生成、历史的沿袭及现存遗迹与历史传说记载的对照进行考证后认为,从伏羲诞生前到炎黄出现时存在的华胥古国相当于仰韶文化的中晚期,约为公元前4600-2700年,地域主要为甘肃西部、陕西渭河流域及黄河流域之一段。

春秋战国时期的《列子》说:“华胥氏之国在合州之西,台州之北,不知斯齐国几千万里……”,由于秦始皇的焚书坑儒,使华夏文化在长达550年的战乱后再遭浩劫。因此注重史料的司马迁在《史记》中开始把黄帝作为中华之祖。结果华夏、中华的“华”字反而湮没于历史的尘埃中。

三、伏羲

1、伏羲

伏羲是传说中先华夏文明的始祖,被尊为“三皇”之首。伏羲又被记作宓羲、庖牺、包牺、伏戏,亦称牺皇、皇羲、太昊,史记中称伏牺。是中华民族人文始祖。所处时代约为新石器时代早期,距今约7000年——6500年(公元前5000年——4500年)。

伏羲是我国古籍中记载的最早的王。因为伏羲出生的时代,社会正处于姓族社会时期,那时还没有国家出现,所以没有所谓的“王”的称号,但那时有氏号。

伏羲是父系家庭的创始人,父系家庭在姓族社会中诞生,为父系氏族社会的确立奠定了基础,所以伏羲作为氏族家庭的创始人,被后人加冕为“王”。因为在古人的理念中,氏号即王号,氏族就是最早的国家。

传说伏羲生于甘肃天水、长于河北新市(新乐)、殁于河南淮阳。《汉书》中说道:“成纪属汉阳郡,汉阳郡即天水郡也。古帝伏羲氏所生之地”。所以,天水历来被称为“羲皇故里”。

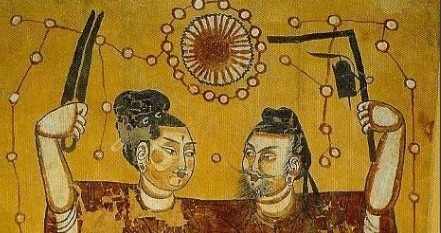

伏羲聪慧过人,他根据天地万物的变化,发明创造了八卦,成了中国古文字的发端,也结束了“结绳纪事”的历史。他又结绳为网,用来捕鸟打猎,并教会了人们渔猎的方法,发明了瑟,创作了《驾辨》曲子,他的活动,标志着中华文明的起始。

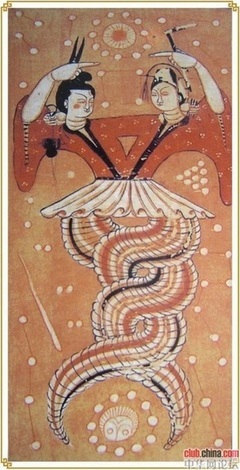

相传伏羲“人首蛇身”,与其妹女娲成婚,生儿育女,成为华夏族的始祖。他是古代华夏族群的杰出首领。

由于伏羲是蛇身人首,故有“龙的传人”之说。

伏羲的时代,是动物灵崇拜的时代,也是人从畏惧动物到驾驭和驯服动物的时代。在人畏惧动物时,族群的族徽都是动物,人们认为自己是某一凶猛动物的后代,尊敬和崇拜此动物以求得此动物的庇护,所以伏羲“人首蛇身”,是明显蛇崇拜的族群。在人不断征服动物和驯化动物的过程中,以方位知识为基础的“八卦文化”诞生了,华夏文化开始形成,在人们的理念中,动物开始变成人,所以在神话中,各种动物就纷纷以人的面目出现在人群中间,扰乱人间的生活。

“伏”就是“人”和“犬”的关系组成的,而“羲”,实质是指动物,而不是象有些学者所认为的是感叹词,所以“伏羲”是人们根据伏羲在驯伏动物方面的贡献所给予他的“氏号”。

伏羲时代,人们以狩猎、采集和渔捕为生,主业是狩猎。随着狩猎动物的增多,不少动物被圈养起来。我认为,被驯伏的动物,可能就是狗,被驯养的动物,可能主要是食草动物,因为在原始种植业还没有产生时,人类的采集业不可能为圈养动物提供食物,而食草动物则是可能的,像猪牛羊马等,有草料就可以了。

圈养带来的产业变化就是,畜牧业开始登上历史舞台,所以在后伏羲时代,人群开始了两种变化,一是人群向草原发展,形成了游牧族群,畜牧业壮大成了放牧业;二是人群向河川平原地带发展,形成了农耕族群,畜牧业演变成了农业的副业——家畜养殖业。

无论是动物的放养还是家养,动物的原种来自伏羲时代对动物的圈养和驯化,而狗是各种族群最好的朋友和助手。

2、伏羲与太昊

我认为,伏羲是华夏体系,太昊是东夷中的鸟夷体系,是两个不同文化的源头。在先秦可靠的典籍中,言太昊则不言伏羲,言伏羲则不言太昊。荀子于战国之末,他在《正论篇》中提及“太昊”,在《成相篇》中又言“伏羲”,两名共见一书,可见不是同一人。

太昊,古籍中或记为“太皞”,东夷是先古时期在黄帝死后在中原可堪与黄帝氏族的统治抗衡的族群,东夷是华夏族群对东部族群的统一称呼,东夷不是一个统一的族系,它的各系与华夏的交往十分频繁,后来还创造了灿烂的殷商文化。东夷族群,世居之地在今河南东部及山东、安徽一带。

《左传·昭公十七年》记载:“陈,太皞之虚也。”陈地在今河南淮阳,淮阳今存太昊墓。依据传说太昊是建立了自己的氏族国家的,而伏羲处于姓族社会时期,当时没有国家的概念,所以太昊是伏羲之后的人物。

根据《左传·僖公二十一年》记载:“任、宿、须句、颛顼,风姓也。实司太皞与有济之祀,以服事诸夏。”,可以看到,太昊氏族跟神农氏、蚩尤氏一样,都是风姓的后裔。

历史上,风姓姓族发源地在渭水上游的天水一带,伏羲就出生于天水,后来风姓族沿渭水向下游发展,到达河北新乐地区,伏羲在河北新乐地区成长,伏羲时代又向河南淮阳发展,在淮阳伏羲创立了父系家庭,从此氏族制度开始萌芽,伏羲的氏族家庭在淮阳壮大成氏族家族,并死于淮阳。

伏羲后裔分为两支,一支西迁回到祖居地渭水流域,逐渐发展成为神农氏族;一支留在淮阳,发展成太昊氏族,太昊氏族东迁,与北上的南方族群融合,发展成为鸟夷,成为后来的东夷的主要支系。所以,太昊氏族是伏羲的后裔。

周代以后,东夷各支后裔属地渐次东移,直到春秋战国时期,东夷各支才逐渐被鲁、齐、越等国吞并,融入华夏。《后汉书·东夷列传》:“秦并六国,其淮、泗夷皆散为民户。”也就是说,这时东夷各支已不再以独立的实体存在,成了华夏族的“编户”,与华夏融为一体,成为中华民族的主要组成部分。随着华、夷的交融和合,东夷的祖先和首领太昊、少昊等也纳入到华夏的古帝序列中。

在可靠的史籍中,最早将太昊与伏羲并称为一体的,乃是西汉末年刘歆的《世经》。在《世经》中,刘歆从西汉末年的政治需要出发,突破传统的以黄帝为历代帝王之首的体系,以伏羲与太昊并称,炎帝与神农并称,列于黄帝之上,建立了一套新的上古帝王世系,目的是为了帮助王莽取代汉朝的统治造势。

刘歆排序的依据,一是《左传·昭公十七年》载《郯子来朝》,昭子问“少皞氏鸟名官,何故?”,郯子曰:“吾祖也,我知之。昔者黄帝氏以云纪,故为云师而云名。炎帝氏以火纪,故为火师而火名。共工氏以水纪,故为水师而水名。大皞氏以龙纪,故为龙师而龙名。我高祖少皞挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而鸟名。”刘歆据此而推言:郯子据少昊受黄帝,黄帝受炎帝,炎帝受共工,共工受太昊,故先言黄帝,上及太昊。以太昊为古帝之首。二是从《易传》中找到依据,《易传》曰:“帝出乎震”,震为东方之卦,五行属木。按五行相生之序,首为木,且太昊为东方之帝,“东方曰夷”,故太昊配木德。又《易·系辞下》有言:“古者包牺氏之王天下也”,所以刘歆接着说:“包牺氏继天而王,为百王先,首德始于木,故为帝太昊。”伏羲就是太昊。“稽之于《易》,包牺、神农、黄帝相继之世可知,太昊伏羲氏继天而立,神农、黄帝皆继太昊伏羲而立”的历史观就造就了。

刘歆的造说适应了当时政治和民族融合的需要,但是刘歆从其政治目的出发,将伏羲与太昊相附而并称,推之于古代帝王世系之首,其后班固引之于《汉书》,后世史籍相继采从此说,就造成了历史混乱。

人们叙述先人的典故,叙述的习惯可能是由近及远,也可以由远及近,并不矛盾,从“昔者黄帝氏以云纪,故为云师而云名。炎帝氏以火纪,故为火师而火名。共工氏以水纪,故为水师而水名。大皞氏以龙纪,故为龙师而龙名。我高祖少皞挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而鸟名。”的语言叙述看,明显是由往昔的黄帝开始按由远及近的时间顺序谈到自己的高祖的事迹,刘歆却故意将其颠倒,达到伏羲与太昊合二为一的目的,也导致了本在黄帝之后的炎帝提到黄帝之前,与神农氏合二为一,产生了恶劣的历史混乱。

从现在的考古资料看,夷人创造的文明,也是非常灿烂辉煌的,将伏羲和太昊合二为一,不利于对夷人文明的认识和夷人来源的考证,也不利于建立先古历史观,所以必须换伏羲和太昊的历史本来面目,因为太昊,是夷人文化的源头和夷人文明的代表。

3、伏羲与女娲

女娲,又称女阴、女娲娘娘,凤姓,生于成纪,一说她的名字为风里希(或为凤里牺)。传说中说女娲和伏羲都是人首蛇身。

根据伏羲与女娲的兄妹夫妻关系,女娲故里也应在古成纪范围内。郦道元《水经注》在讲到渭河支流葫芦河时特别提到该地古老的女娲祠。在葫芦河畔,与大地湾相距不远的秦安陇城镇,有女娲洞,又有女娲庙,祭祀女娲,陇城又称“娲皇故里”。女娲也以风为姓,至今其地有风台、风莹、凤尾村等地名,均与女娲氏有关。

女娲是中国上古神话中的创世女神。传说女娲用黄土仿照自己造成了人,创造了人类社会,传说女娲补天,女娲制造了一种叫笙簧的乐器,于是人们又奉女娲是音乐女神。《风俗通义》记载她替人类建立了婚姻制度,使青年男女相互婚配,繁衍后代,因此被传为婚姻女神。中国云南的苗族、侗族还将女娲作为本民族的始祖加以崇拜。

女娲的传说中充满了互相矛盾:既然她和伏羲结合了,繁衍人类,怎么会用黄土造人?难道是因为人的繁殖速度太慢吗?既然伏羲是她的丈夫,为什么不见伏羲参与补天的传说呢?

从传说中女娲和伏羲都是人首蛇身来看,女娲和伏羲出自同一人种体系,所以她们是兄妹关系和结为夫妻是可能的。

我理解,女娲应该是双系神,造人的女娲是创世女神,早在母系姓族时代就已经是人们信奉的女神,如红山文化就有不少女神庙和女神像;而伏羲是父系家庭制度的创始人,被认为是中国历史上的第一帝王,所处的时代是母系姓族时代向父系氏族时代过渡的时期,也是姓族和氏族共生时期,与伏曦结婚的女娲和伏羲应当处于同一时代。

所以黄土造人和以石补天的女娲是神女娲,与伏曦结婚的女娲是人女娲,在伏羲和人女娲成神后,两个女娲就混同了。这种混同,在后来的历史上也发生过多次,这是中国把两个不同时代的人物混同的最早例子。

4、伏羲出生之谜

(1)成纪

成纪在这里不是行政区域,所以不能以汉成纪,唐成纪来衡量,但是无论汉、唐成纪,均在古成纪范围之内。古成纪是一个地理概念,包括甘肃省东南部和东部的广大地区。或者说渭河上游流域都属于古成纪的范围。从庄浪静宁往西南,经北道卦台山,至西和仇池山,均在一线之上;从武山、甘谷沿渭河过卦台山直到刑马山,又是东西一条线,都有有关伏羲活动的传说存在。所以,我们说,古成纪虽然区域广大,但核心区域在甘肃省平凉市的静宁、庄浪两县和天水市的秦安县。经考古发掘,古成纪地域内以秦安、庄浪两县交界处的大地湾遗址最为庞大。

成纪的得名,传说是因为伏羲是孕育12年后出生,出生地被改名为“成纪”,因为古人以12年为一纪。我们知道,远古人是“不识四时昼夜”的,说的就是远古人没有白天和黑夜的概念,远古人对黑暗的恐惧,就来自对黑夜来临的恐惧,因为他们不知道为什么有黑夜。所以在远古人类,的确是没有时间观念的。据传说,在距今约一万二千年的时候,燧人氏发明“陶文”,创造“十天干”,人们才开始建立时间观念。成纪的来历,跟当时的记日历法相关。

我们从“日”“旬”“日历”等词语可以推测,人类认识时间是从认识“日”开始的,人类记录时间也是从“日”开始的,“日”累计起来后,才意识到对“日”进行分段,每一段“日子”,人们称作“一年”,“年”是“连续”的意思,表示“相连接”,“纪”就是“计”的意思。

我们知道,在古代历法学中,“天干”是纪日和年的,“地支”是用来纪时和月的,刨弃后人的历法发展成就,“天干”在燧人族群发明的时代开始经历伏羲的时代,就是用来纪日的。

结合阴阳学说的起源和发展及在历法上的运用,我认为,“阴阳”学说起源于古人的“幽明之占”,而“幽明”来自远古人对“昼夜”的认识,远古人在形成了“昼夜的认识”后,就建立了原始的“幽明两分法”,体现在“日”的认识上,一天被分为昼夜,体现在对“十天干”的运用上,就是将“十天干”人为分成“甲、丙、戊、庚、壬”和“乙、丁、己、辛、癸”两部分,以与幽明的“天道”相对应。甲、丙、戊、庚、壬与乙、丁、己、辛、癸五五相配,形成幽明对应的25个纪日单位,用于对日子的记录,周而复始。每记录日子一周,就是“一年”,远古人类的“一年”,实际就是25日,12年为“一纪”,远古人的“一纪”,实际是300天,相当于现在的10个月,是女人怀孕的正常周期。

太阳年和中国的农历年,是农业社会的需要,是为了准确把握农时,通过若干代人的观察和总结后产生的。所以,在历法上,农业族群比较先进。

在黄帝的时代,运用的日历手段还是“迎日推策”,一个阴阳年的日子共计被确定为360天,在唐尧时期,才建立了“四时”的日历学观念,日立年和自然年才相对吻合下来,一个日历年被确定为366天,并建立了四个天文观测占站,确立四时来调整以保证日历年和自然年相一致。日、月、年历法观念的最终形成,是在夏代。

(2)雷泽(引用)

雷神居雷泽。《史记。五帝本纪》道:“舜耕历山,渔雷泽”。唐人张守节《史记正义》引《括地志》道雷泽即雷夏泽,雷夏泽在濮州雷泽县郭外西北。又注引《山海经》道:“雷泽有雷神,龙首人颊,鼓其腹则雷。”所引与今《山海经》异。

《山海经。海内东经》道:“雷泽中有雷神,龙身而人头,鼓其腹。在吴西。”鼓,敲击;吴西,吴地西部。吴承志《山海经地理今释》卷六道:“雷泽当作震泽。”此以震卦所象为雷。袁珂以吴承志之说为是,言《山海经》之雷泽即震泽即今太湖,与《史记》之雷泽为异地。

又《淮南子。坠形训》道:“雷泽有神,龙身人头,鼓其腹而熙。”高诱注:“雷泽,大泽也。鼓,击也;熙,戏也”。

关于伏羲氏的起源,司马贞继续写道:“母曰华胥,履大人迹于雷泽而生庖羲于成纪。”

何谓雷泽?陇山山脉,又称六盘山,六盘山为汧水源头,汧水入渭河。所以古人又称陇山为汧山或岍山。也写作也写作口山,误作关山。关山在上古又称吴山、吴岳。《大荒东经》中讲雷泽在吴西,应是吴岳之西。考古学家范三畏先生据此考证,今甘肃平凉地区庄浪桃木山西麓朝那湫即雷泽。另外,庄浪县与伏羲、女娲活动地域古成纪(即静宁县)和大地湾遗址(秦安县)相临;朝那湫有许多神秘之处,如有许多独石散布于周围、人为引水则水位下降、天上无飞鸟、技术人员测量得出没有深度的结论等等。在秦代时祠祀华山以西的七座名山四条大川中,名山有吴岳,名川有朝那,朝那是湫渊的代表,地位与长江、黄河并列,可见朝那之重要。可以肯定的说,雷泽就是朝那湫,也就是现在的关山天池。

庄浪县朝那渊及吴岳地形,很符合先民生殖崇拜观念对地形地貌的要求。朝那湫主要由大小二湫组成,前湫背靠湫头山,周围平缓开阔,土肥水润。后湫形似弯月,深浅不测。四周林木参天,人迹罕至,是远古先民举行生殖祭祀的圣地。

神话中,一位名叫华胥的少女去野外游玩,在雷泽岸边看见了一个大脚印,很好奇,便踩了上去。这一踩,华胥心有所动,便怀孕了,十二年后生下了伏羲。周人的始祖、帝喾正妃姜嫄同样是踩了大脚印而怀孕生下了弃,也就是后稷。这种感生神话反映了母系氏族社会的婚姻情况。

其实,履迹是先民为了生殖而举行的祭祀仪式。全国各地都有摸子洞、得子泉一类的景观,没有子女的女人摸一摸那个洞或者喝一口泉水就可以怀孕,意思和履迹差不多。在远古时代,代表神灵的神职人员舞于前,适龄女子尾随其后,踏在神职人员的脚印上,亦步亦趋,仪式结束后,相中的人在幽闲之处过性生活,从而怀孕。

在大洋洲的岛国中,有一种叫“宴饮”的风俗。土著居民中的适龄男子在夜晚围在一个类似女阴的水潭边舞蹈,同时把长枪投到水潭中。而后约上相好的女人在野外过性生活,繁衍后代。

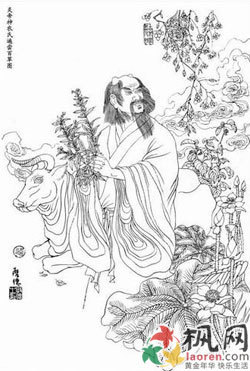

四、神农氏

(一)神农氏与炎帝

在探讨神农氏族之前,首先要解决的问题是,神农氏和炎帝的关系。神农氏和炎帝到底是什么关系?两者是否为同一人呢?学术界长期以来形成了两派:一派认为炎帝就是神农氏,是主流派。而另一派则认为炎帝和神农是两个系统的人,扯不上关系,因此不可能是同一人。我是“炎帝和神农是两个系统的没有关系的两人”观点的支持者。

1、从《史记·五帝本纪》记载看,炎帝与神农氏是不同的两个人。“轩辕之时,神农氏世衰。诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征。于是轩辕乃习用干戈,以征不享。诸侯咸来宾从。而蚩尤最暴,莫能伐”。接着说:“炎帝欲侵陵诸侯,诸侯咸归轩辕…….与炎帝战于阪泉之野。三战,然后得其志”。从以上记载,可以得到如下结论:

一是炎帝并不在神农氏族的族群范围里,所以不是神农氏族联邦成员。当时神农氏所处的时局是,由于神农氏族自己的力量衰微,没有力量控制其所统治的各氏族,所以各氏族之间相互进行兼并战争,人民处于水深火热之中。

在这种危局下,轩辕氏族开始整军备战,对不服从神农氏统治的氏族进行讨伐战争,在轩辕氏的征讨下,氏族之间的战争得以平息,都回到神农氏的统治下来,神农氏族的统治秩序得一恢复,但还有一个称号为蚩尤的氏族,因为力量强大,轩辕氏没有能力征讨他,没有回到神农氏的统治名下。

可见,神农势力范围,包括了神农氏族、轩辕氏族、蚩尤氏族及其他诸氏族,轩辕氏族和蚩尤氏族是两个实力最强大的氏族,而且,蚩尤氏族比轩辕氏族还要强大。炎帝不在神农氏族的统治范围里,也就不属于神农集团。

二是神农氏“弗能征”,怎么会变成炎帝那样想去“侵陵诸侯”的人呢?而且英勇善战的轩辕氏,要与他“三战,然后得其志”,说明炎帝的力量很强,与“神农氏世衰”矛盾。

三是《史记·封禅书》明确分列炎帝和神农氏为二人。

2、古史传说看,神农和炎帝也应该是两个人。史书关于神农氏的世代记载是:神农氏的氏族统治经历了七十个世代(一说十七个世代),到轩辕氏族崛起的时候才衰落下去了。我们知道,像伏曦,女娲,神农这样的称呼乃是对于某个氏族的若干代首领的统称,而不是对唯一一个君主的称呼。但是后世的学者们往往产生歧见,比如关于古蜀国的历史记载中,很多人都认为蚕从和鱼凫是古蜀国的两代君王,但是实际上蚕从和鱼凫乃是两个分别长达数百年的古蜀国王朝,每个王朝都有十几个世代。

《史记.五帝本纪》中也提到:黄帝崛起的时候,恰好“神农氏世衰”,黄帝与炎帝战于阪泉之野。这里“世衰”指的就是一代比一代衰微,即一代不如一代的意思。这就是为什么伏曦、女娲、神农的统治往往高达数百年乃至数千年的原因,因为统治的实质,是氏族统治,不是一个人的统治维持几百年上千年,而是该氏族的统治延续了几百年上千年。按照一世三十年计算,那么神农氏统治的时期大约为两千年(如果是十七个世

爱华网

爱华网