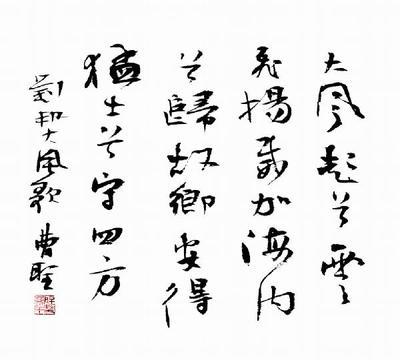

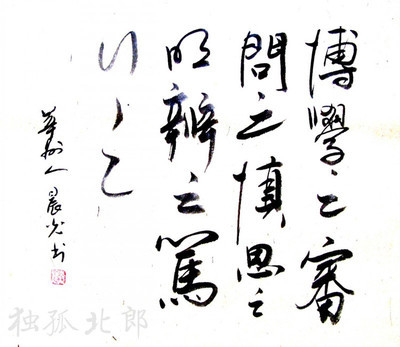

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。有弗学,学之弗能,弗措也。有弗问,问之弗知,弗措也。有弗思,思之弗得,弗措也。有弗辨,辨之弗明,弗措也。有弗行,行之弗笃,弗措也。人一能之,己百之;人十能之,己千之。果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强。“博学”,广泛地学习;“审”,详细,详尽。“审问”,详细地询问;“慎思”,慎重地考虑;

“明辨”,明确地分辨;“笃”,坚定,这里有“踏实”的意思。“笃行”,踏踏实实地实行。

广泛地学习它,详细地询问他,谨慎地思考它,明确地分辨它,踏踏实实地实行它。《中庸》里面把作学问的次第,分为五种,前四种,博学之,审问之,慎思之,明辨之,都是在明理阶段。就是我们学经典呀,跟老师学好,目的就是把这条成圣成贤的路给找到了,手里有个地图,接下去就可以走了。开始要博学之,这个博学之跟这个杂学之不一样,不是杂七杂八地乱学,这博是广泛地、广博地去学,就说你为了找到这个道,你去向人学,向自然学,向经典学,甚至像对立面,不好的,你认为不好的那个地方去学,这就叫博学之。下面是审问之,所以我们平常讲学问学问,它是有连带关系的。这个学问,它跟一般的见闻知识是有区别的,是两个系统,当我们用第六意识去获取一种知识的时候,它是属于见闻知识。所谓见闻,眼睛看到的,耳朵听到的,是怎么怎么回事。学问是什么东西呢?学问就是你把这个见闻的知识,通过自己的修养,体证出来,它成为你的一部分,它变化了你的气质了,它就叫学问了。所以真正做学问就是你把自己这个心地逐渐地开发它,开发它,到最后尽性了,你就全知全能了。那个学跟问,是有连带关系。就说一般来说,学在前,问在后,学呢是自己下功夫,个人吃饭自己饱,别人没法代替我们,所以路是要我们自己去走的。问是抉择的时候用它,比如我们到一个地方,突然走呀走,迷路了,这个时候我们就要问了,三岔路口了,走哪条呀,得问一问,这就叫问。所以问是决疑用的。我们在修行的路上,会碰到种种的障碍,迷惑不解的现象,我们不知道怎么办,怎么办呢?找过来人问,出现这个现象怎么办,他如真是过来人,他就会帮助我们度过这一关。要是你问道于盲,那就麻烦了,所以,问是有学问的。你得找对人,有时候我们走路,人家给我们瞎指,给我们白费了多少时间、精力。所以这个问很关键,有时候我们态度不对,别人知道也不告诉我们。所以问的对象,问的时间,问的方法,问的

态度还有问的次第,你一下子不要问得太高,太高了听到也对你没有实际用处。这些都要注意,所以要审问之。要详详细细地去问。

那么问了以后还要慎思之。就是别人告诉你以后,你不能别人告你什么,你就

什么,那也容易出问题。你还得仔细地思考。他说这个话,我要不要照着做?什么时候照着做等等?你都要思考。因为别人告你的,有可能我们说他本身就不懂,给你瞎指的。有些虽然给你指点了,但可能不太适合你的。这个时候你还得要思考思考。所以孟子说,“心之官,则思,”“思则得,不思则不得。”有些问题我们去思考它,就能够解决。因为你在这个思的过程当中,实际上也是规范自己思想的条理,更加深入地去体察事物的本来,所以容易找到解决事物的答案。所以在这个思的过程当中,我们也有不同的一种思法。逻辑推理是一种思法,更高明的是你要把心静下来,你心静下来的时候,你看问题它的本质就一目了然。宗教里面利用这一点利用得非常好。基督教,它特别重视这个祈祷。佛教里面也有祈求、祈请,这个祈求祈请它起到什么作用呢?就是当我们无助的时候,这个无助是因为我们站在原来这个智慧层次是没法解决这个问题的,我们需要升华了,需要更高的智慧来指点我们。所以这个时候你就在那边祈求,祈求的时候,你就是在放下自己在等待,让更高的一种智慧来指点你。这个时候,你心很诚的时候你就静下来了,在这个时候问题的答案就出现了。谁告你的?宗教讲,佛菩萨指点你的,基督教说上帝指点

的。这些都是一个名相,它的本质意义就是我们自己的自性指点我们的,因为我们的本性就是佛嘛,是吧,所以,你的自性的佛跟你外化的佛,实际上是一回事。因为你心静下来了,你更接近自性的本质,那么你的智慧就更高了,原来解决不了的问题,一下子就解决了。这就是“慎思之”。

有“慎思之”它的结果就会产生“明辨之”的这个心,你选择好了,辨别好了,哪个适合,哪个不适合。你就能做出正确的抉择。

所以前面部分是体,这个一旦确定了以后,才有下面的“笃行之”。那就无疑了,这个路都打听好了,我就放心地上路走了,那就是“笃行之”。走的时候你要踏踏实实,老老实实的,你要勤奋地精进地去走,那你很快就到目的地了。《中庸》里面它把它分为五个环节,在佛家呢,它分为三块,就是闻、思、修。“博学之”跟“审问之”是属于闻的范畴,“慎思之”,“明辨之”是属于思的范畴,“笃行之”是属于修的范畴。

有时候自己也会问自己,为什么要学瑜伽。虽然在这条路上,走的真的很辛苦,虽然也有很多人劝我放弃。但是就像当初选择了一样,没有理由,没有原因,我就是喜欢而已!

有的时候,在冥冥之中会有感觉,我和瑜伽很亲近,这是一种只可意会而无法言传的感觉。

每个人的人生都不一样,每个人的选择也各不相同。我相信自己,所以我从来不在意别人对我的看法,我只在意我在意的人对我的看法!

但是就像当初选择了一样,没有理由,没有原因,我就是喜欢,所以我一定要坚持。

最后引用一句名人名言:不经历风雨,怎么见彩虹,没有人能随随便便成功!

爱华网

爱华网