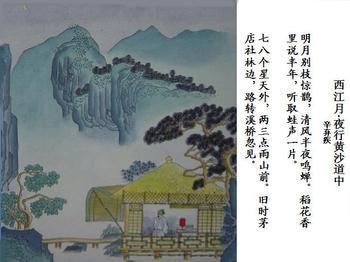

旧时茅店社林边 路转溪桥忽见

辛弃疾《西江月·夜行黄沙道中》审美赏析

辛弃疾《西江月·夜行黄沙道中》这首词作于自己闲居上饶带湖期间。“黄沙”即黄沙岭,在江西上饶县西。“黄沙道”指的就是从该村的茅店到大屋村的黄沙岭之间约20公里的乡村道路。这条道在南宋时是直通上饶古城的一条繁华的官道。东到上饶,西通江西省铅山县。由于辛弃疾力主抗战恢复的政治主张,却遭到同僚的嫉恨和最高统治阶层的打击,于是,在宋孝宗淳熙八年(1181),被弹劾罢官,回到带湖家居,过着投闲置散的退隐生活。这首词充分反映了作者对丰收所怀有的喜悦之情以及他对农村生活的热爱。“西江月”词牌名。“夜行黄沙道中”即题目。《西江月·夜行黄沙道中》如下:

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

上片写晴天。词人首先写道:“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。”“明月别枝惊鹊”源于苏轼《次韵蒋颖叔》中,诗歌是这样的:“月明惊鹊未安枝,一棹飘然影自随。江上秋风无限浪,枕中春梦不多时。琼林花草闻前语,罨画溪山指后期。”也就是说,明月惊动喜鹊飞离树枝。“鸣蝉”即指蝉的叫声。这两句的意思是说,天边的明月升上了树梢,惊动喜鹊飞离树枝,清凉的晚风中传来的蝉叫声。在这两句所形成的对偶中,词人把“明月”与“清风”,“惊鹊”与“鸣蝉”相对应,几个意象结合,构成一个声色兼备、动静咸宜的美妙意境。接着写道:“稻花香里说丰年,听取蛙声一片。”“丰年”即丰收的年景。“年”即年景。“听”即取听。这两句的意思是说,一阵浓郁的稻花香扑鼻而来,似乎在告诉行人,今年又是一个丰收年;同时,耳边传来一阵青蛙的叫声。这两句承上而来,词人抓住夏夜农村最具有特点的事物,上一句从嗅觉来写“稻花香”,下一句从听觉来写“青蛙叫”。其中,上句中的“说”字,很好地传达出了丰收的气象。下一句“蛙声”,不但表现了夏季夜晚农村田野的特点,而且暗示了骤雨将临,为后面描写下雨埋下伏笔。

下片笔锋一转,进人写雨。但写的不是雨中和雨后,而是雨前。词人首先写道:“七八个星天外,两三点雨山前。”“天外”即天边。这两句的意思是说,闪烁的星星时隐时现,山前下起了的小雨。其中,“七八个星天外”说明乌云四起,透过天空云层空隙,可以看到稀疏的星光。“两三点雨山前”写的是骤雨初来,大雨将至的状态。其中,上句“七八个”和下句“两三点”,诗人在对仗中,突出了数字的少,但恰好写出乌云的密布和大雨将至前的情景。面对大雨即将来临,词人心情自然就很急躁,于是就要去寻找避雨出。所以,词人最后写道:“旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。”“旧时”即往日。“茅店”就是指茅草盖的乡村客店。“社林”即土地庙附近的树林。“社”土地神庙。古时,村有社树,为祀神处,故曰社林。“见”同“现”,显现,出现。“忽见”就是“忽现”之意,指小店忽然出现。这两句的意思是说,往日土地庙附近树林旁的茅屋小店哪里去了?拐了弯,茅店忽然出现在眼前。这里主要对自己心理进行描写。我们从上句“旧时茅店社林边”可知,词人知道树林旁边有一茅草小店。但是,由于此时是夜晚,天黑路滑,心中不能不说有些心慌,因此,急于找到茅店。最后一句很有意思,在急急忙忙之中,词人过了小溪上的石桥,再转个弯儿,那座旧时相识的茅店便突然出现在眼前。可以说,这一句在艺术上与这与陆游《游山西村》中“山穷水尽已无路,柳暗花明又一村”有异曲同工之妙。这样,词人进一步表现了自己愉快的心情。

在艺术上,首先,景物描写形象生动,逼真细腻。其次,语言精炼,意义深刻。再次,衬托手法的运用,增强了表达效果。第四,对仗工整,表意含蓄。第五,意象优美,意境高远。

爱华网

爱华网