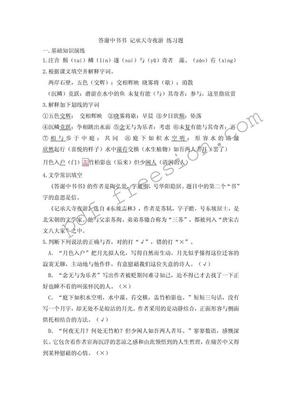

《小石城山记》原文.译文

本文是柳宗元“永州八记”的最后一篇。小石城山在永州城西北。文章以凝炼而生动的语言,描述了小石城山的奇观景物,并借以抒发了自已被贬于荒远之地,不能施展才能和抱负的悲愤心情。后半篇的议论抑扬宛转,余味无穷。

自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道:其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠①。其上,为睥睨梁欐之形②;其旁,出堡坞③,有若门焉,窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。环之可上,望甚远。无土壤而生嘉树美箭④,益奇而坚,其疏数偃仰⑤,类智者所施设也。

噫!吾疑造物者⑥之有无久矣,及是愈以为诚有。又怪其不为之中州⑦,而列是夷狄⑧。更千百年不得一售其伎,是因劳而无用。神者倘不宜如是,则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。”或曰:“其气之灵,不为伟人而独为是物,故楚⑨之南少人而多石。”是二者,余未信之。

注释

①垠;边际。

②睥睨:城上的矮墙。梁欐:栋梁,这里指山石堆积形似城上望楼一类的建筑。

③堡坞:小城。

④箭:小竹子。

⑤数:密。偃:俯。

⑥造物者:古人指创造万物的神灵。

⑦中州:中原。

⑧夷狄:古时对少数民族的称呼。这里指少数民族聚居的荒远地区。

⑨楚:今湖南、湖北等地,春秋战国时属楚国。

译文:

从西山道口一直向北,越过黄茅岭,有两条路:其中一条路向西伸延,沿路寻求没有发现胜景;另一条稍稍向北又折向东,在不过四十丈之处,地层断裂,被一条河水分开,有积聚的山石横截在路端。它的上面,构成垛墙望楼的形状;它的旁边,耸出一座天然的城堡,还有像城门似的一个洞穴,往里看去一片浓黑,将小石子投进去,从很深的地方传出咚咚水声.那声音十分响亮,过了很久才消逝。环绕而行可以登上山顶, 能眺望很远的地方。山石上没有土壤,然而却生长着优美的树木和竹子,格外地显得奇特而坚实;它们或疏或密,或俯或仰,恰似有才智的人精心布置的。

哦!我怀疑创造万物的上帝有没有已经很久了,到了这里便越发地以为确实是有了。又奇怪上帝不在中原地区创造这样的美景,而将它放在偏僻的荒远之地,经历了千百年而不能向人们展示它的美妙景致,这实在是劳而无功的啊。神灵或许不应该这样做吧,那么难道确实没有上帝吗?有人说:“这是上帝用来安慰那些贤德而在这儿受屈辱的人的。”有人说:“这儿山川的灵气不能孕育伟大的人物而却唯独造就了这些奇妙景致,因此楚地之南人才少而怪石多。”这两种说法,我是都不相信的。

爱华网

爱华网