张衡候风地动仪之复原

(缩略本)

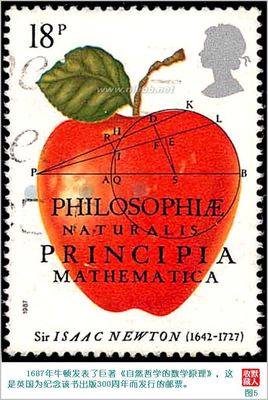

公元132年,东汉科学家张衡发明了世界上第一架地震仪器——候风地动仪,创制年代早于西方验震器约1600年,并在实际应用中得到了验证。遗憾的是,地动仪实物和图样失传,只留下了文字记载。

在随后的漫长岁月里,古今中外,许多人都试图复原地动仪,在一百多年的复原研究中,迄今已经提出过14个复原模型,实现了三次里程碑性的跨越:(一)19世纪,日本人服部一三,把文字史料变成了猜想图形;(二)20世纪,中国人王振铎先生,把猜想图形变成了展览模型;(三)21世纪,由中国地震台网中心和河南博物院等单位组成的科学复原课题组,将展览模型上升到了验震仪器。

在三次大跨越中,影响最大的当属中国历史博物馆王振铎先生于1951年设计的地动仪复原模型。(见附图0-1)该模型在弘扬中国文化和开展国际交流方面起过积极的作用,其工作原理和外形被编入我国中小学教材,进行着传承式的宣传教育,模型多次作为国家领导人出访时赠送给外国元首的礼品,模型图案成为中国地震局的徽标。但是,王振铎先生设计的模型存在诸多错误,错误不仅仅限于这个模型的啤酒桶外形、倒悬龙、外圈蟾蜍设计与中国传统文化不符,致命的是设计原理因受日本人萩原尊礼的直立杆工作原理的误导,以至于实物模型不能正常工作,被国内外的学术界所否定。

附图0-1 1951年王振铎先生设计的地动仪 |

笔者认为贡献最大的当属由中国地震台网中心冯锐教授为组长的张衡地动仪科学复原课题组。课题组2002年在中国地震局和国家文物局的支持下成立,由多学科专家组成。课题组本“原理正确,结构合理,设计有据,逼近历史”的原则,设计出新的地动仪复原模型(以下简称冯版地动仪),并用现代地震仪器对复原模型进行了模拟地震实验,证实了张衡地动仪的工作原理是悬挂摆原理,为复原奠定了科学基础。2008年完成了定型模型的小型铸造。(见附图0-2)

附图0-2 冯版地动仪模型及工作原理 |

冯版地动仪悬挂摆基本原理正确无误,笔者同时也要指出:冯版地动仪的悬挂方式却是错的,结构并不合理,也不符合中国古人对地震的认识,据此复原出来的模型,仅可作为小件模型进行展览,如果进行一比一的大件铸造,技术上的、史料上的、设计理念上的无法逾越的障碍将逐一凸现,最终使复原归于失败。

冯版地动仪距张衡地动仪仅有一纸之遥,笔者特撰本文,目的是要捅破冯锐教授与张衡之间的那张窗户纸,并提出第15个复原方案——鲐共版复原张衡候风地动仪。

一.冯锐教授之得失

百余年间,中外地震学者及爱好者们的复原研究,皆局限于范晔《后汉书·张衡传》的196字记载:

阳嘉元年,复造候风地动仪。以精铜铸成,员径八尺,合盖隆起,形似酒尊,饰以篆文山龟鸟兽之形。中有都柱,傍行八道,施关发机。外有八龙,首衔铜丸,下有蟾蜍,张口承之。其牙机巧制,皆隐在尊中,覆盖周密无际。如有地动,尊则振,龙机发,吐丸,而蟾蜍衔之。振声激扬,伺者因此觉知。虽一龙发机,而七首不动,寻其方面,乃知震之所在。验之以事,合契若神。自书典所记,未之有也。尝一龙机发而地不觉动,京师学者咸怪其无征。后数日驿至,果地震陇西,于是皆服其妙。自此以后,乃令史官记地动所从方起。

课题组经多方考证,从7份史料中挖掘出另外一些记载,综合整理后,将史料记载拓展为238字:

阳嘉元年,秋七月,史官张衡始作(候风)地动铜仪。

以精铜铸其器,圆径八尺,形似酒樽,其盖穹隆,饰以篆文、山龟鸟兽之形。樽中有都柱,傍行八道,施关发机;外有八方兆,龙首衔铜丸;下有蟾蜍承之。其机、关巧制,皆隐在樽中。张讫,覆之以盖,周密无际,若一体焉。如有地动,地动摇樽,樽则振,则随其方面,龙机发,即吐丸,蟾蜍张口受丸。丸声振扬,司者因此觉知。虽一龙发机,而其余七首不动,则知地震所起从来也。验之以事,合契若神,来观之者,莫不服其奇。自古所来, 书典所记, 未常有也。

尝一龙机发,而地不觉动,京师学者咸怪其无征,后数日驿至,果地震陇西,于是皆服其妙。自此以后,乃令史官记地动所从方起。

挖掘充实了史料内容,无疑是课题组的另一大贡献,遗憾的是,恰好是这238字的记载,将推翻冯版地动仪。

冯版地动仪采用了汉代温酒尊(台北鎏金山纹兽足樽)的外形,以蟾蜍为足,尊体上有八个龙头,覆之以半球型穹盖,穹盖顶部中心立有三只连尾太阳鸟,太阳鸟尾巴上悬挂物依稀可辨,冯锐教授对记者解释:“地动仪顶端需要一个高度把里边的都柱提起来,正好有这个太阳鸟的尾巴形成自然的支点”。冯锐教授提到的“都柱”正是冯版地动仪的核心——一根空芯大铜柱,悬挂在太阳鸟的尾巴上,空芯都柱的下端是米字型八条滑道,米字滑道的中心有一个小尖锥。将一个铜球从都柱的顶端放进铜柱时,铜球将滑到柱底,被小尖锥托住,地动仪开始进入工作状态。如遇地震,地震横波使米字滑道中心的小尖锥偏移,而悬柱因处于悬空状态没有偏移,悬柱将拨动铜球掉入相应方向的滑道,冲开滑道末端的龙机,龙机被触发,龙首吐丸,蟾蜍衔之。史料之“中有都柱,傍行八道,施关发机,一龙发机,而其余七首不动”等技术指标均已实现。

冯版地动仪的成功,得益于穹盖顶端中心悬挂的大都柱;冯版地动仪不可一比一复制,终将走向失败,问题也恰恰出在穹盖顶端中心悬挂的大都柱。

冯版地动仪直径为1.88米,半径为94厘米,已经远远超出人之臂长,从酒尊底部向尖锥直接饲丸没有可能。冯版地动仪采取中心独立悬挂,尖锥的饲丸只能由悬柱顶端的空心孔道饲入,笔者从CCTV电视节目中截屏一图(附图1-1),如图可见,工作人员是这样将一颗直径大约3CM的金属球放入悬柱的:

附图1-1冯版地动仪的饲丸方式 |

请注意,这个演示是在没有铸造地动仪酒尊外壳,仅为展示验震原理的前提下进行的,显然此种饲丸只适应于框架式模型,工作人员可以将手越过框架向悬柱饲丸,到了一比一实物中,悬柱被“周密无际”的酒尊罩住,工作人员必不能如此饲丸。

同时,史料记载张衡地动仪“覆之以盖,周密无际,若一体焉”,而冯版地动仪的顶部却留有一个大洞,显然与史料不符。要命的是,地动仪并非如漏水转浑天仪一样安置在室内,而是露天安置在洛阳的8米高灵台之上,是要经得起冰霜雨雪、风沙冰雹等各种恶劣天气考验的,京师洛阳并非无尘之地,每值隆冬即会天寒地冻,地动仪顶部留有大洞,悬柱暴露于外,柱芯与小球之间的间隙很小,风沙雨雪、鸟粪虫骸等等尘埃杂物均可沿悬柱中心孔打入,用不了多长时间就会将球柱间隙填实,隆冬的冰雪也可将其自然冻住,小球动弹不得,地动仪将失效。而事实是,史料记载使地动仪名声大噪的陇西地震恰好是隆冬季节(134年12月13日),地动仪并没有被卡被冻,正常工作,准确测报,可见顶部留洞,悬柱暴露的设计与史实不符。

中心独立悬挂方式是不合理的结构,但这种不合理的结构并非冯锐教授的发明,而是现代地震学鼻祖米尔恩的“杰作”。1875年,日本人服部一三绘制了张衡地动仪的外形,并用汉字在图画四周抄下《后汉书·张衡传》中的196个字,在日本传播地动仪的思想。1883年,英国工程学教授约翰.米尔恩(JohnMilne1850~1913年)米尔恩在服部一三描绘的张衡地动仪外形基础上,绘制了新的悬垂摆式张衡地动仪复原模型,10年后,米尔恩制成世界上第一部可在台站普遍架设的现代水平摆地震仪,(见附图1-2)又过了10年,1896年米尔恩回到英国,将他发明的地震仪安装于62个英联邦国家,并编制了全球地震报告,成为举世公认的现代地震学奠基人。他发明的那部地震仪高约3.5米,做模拟试验时,由于上悬挂点需要很高,米尔恩竟然把二层楼房子捅了个洞。

附图1-2 米尔恩复原的张衡地动仪及第一架地震仪 |

有趣的是,冯版地动仪为了求得悬柱的支点,与米尔恩如出一辙,也在原本合盖周密无际的酒尊顶部开了个洞。可见,冯版地动仪不是在复原张衡地动仪,而是在重复米尔恩的实验;不仅重复了米尔恩的优点,还重复了米尔恩的错误。

综上所述,冯版地动仪之得,得在原理正确,在指导思想上已经非常逼近历史,与张衡仅有一纸之遥。冯版地动仪之失,失在虽具地动仪之形,却缺张衡之神,没有以中国传统对地震的认识为理论依据;简单重复米尔恩错误的中心独立悬挂方式,结构不合理,以至于冯版地动仪仍被那薄薄的窗户纸所隔离。

复原张衡地动仪,犹于临摹一幅名画、复制一件古玩,不仅要求形似,更要求神似,复原尚未成功,同志仍需努力。

二.张衡地动仪之理论来源考

复原张衡地动仪,有几个原则性的问题必须解决:一,中国古人对地震的认识,此涉及到张衡地动仪的设计理念和时代背景;二,候风地动仪的理论依据,任何设计都有其技术背景和理论依据,张衡的设计亦然;三,候风地动仪的属性,即候风地动仪究竟是干什么用的。如果不解决这几个问题,复原张衡地动仪必然陷入寻章摘句、照猫画虎的困境,得其形而不得其神,成为后人臆造之现代工艺品。

1.中国古人对地震的传统认识

中国古人对地震的解释,起源于阴阳五行理论,大地属土,地震显然与五行里的“土”有关,是为土灾。在阴阳五行学说里,土爰稼穑,稼穑又代表着社稷江山,古人受天人合一理念的支配,对各种自然现象的解释都要与朝廷的政治挂钩,以期表达自己的政治观点,实现自己的政治主张,几乎一切“土失其性”的事物都可以成为引发地震的理由。比如蔡邕的“阴盛侵阳说”就是明例,《后汉书·蔡邕传》记载“二年六月,地震,卓以问邕。邕对曰:‘地动者,阴盛侵阳,臣下逾制之所致也’”,蔡邕欺董卓不懂阴阳,对“阴阳”的本意进行一番曲解,将原本不具备外侵性、保守内向、收敛的“阴”说成了可以“侵阳”,假地震之名告诫董卓不可逾制,这些从政治目的出发,掺杂了过多意识形态的托辞,对于了解中国古人对地震的传统认识,没有参考意义。

理论根基深厚,没有掺杂过多主观因素,较为客观现实,并成为中国人千百年来主流观点的,当属西汉刘向的“四行沴土说”,经典之言见于班固《汉书.·五行志》:“史记周幽王二年,周三川皆震。刘向以为金木水火沴土者也”。

当代以西洋科技惟命是从的唯科学论者,由于要给阴阳五行扣上“伪科学”大帽子,看刘向的“四行沴土说”会觉得没有科学依据,认为这未经证实,又不可证伪,但是,假如摘掉先入为主的有色眼镜,却会发现恰恰就是这个“伪科学”与现代地震学的定论惊人相似。现代地震学认为,地震是因为地质板块或结构之间的相互摩擦、挤压、碰撞造成的;在五行学说里,大地分为东南西北中五个方位,东木,西金,南火,北水,中央属土,“金木水火沴土”——四方之神与中央土神发生争端,现代科学与中国古代阴阳五行学说对地震的两种认识,原理相同,仅仅是说法不同。

将现代地震学观点与阴阳五行学说作一个比较,不难发现二者对地震成因的解释极为相似,连地震表现方式的描述也很相似。现代地震学将地震分为地质板块的断裂、板块间的摩擦、板块间的挤压碰撞三大类。前两种我国不常见,但我国是板块挤压碰撞的高发区,现代地质学证实了世界屋脊喜马拉雅山就是亚欧板块撞击太平洋板块造就的,至今青藏高原仍在抬升,地震依然不断,512汶川大地震就是属于板块挤压碰撞型。而我国有史料记载的最大的地震,当属春秋战国时期《列子·汤问》记载的传说:“其后共工氏与颛顼争为帝,怒而触不周之山,折天柱,绝地维”,在这个传说中,地震起因是两方神灵为地位之争发生冲突,共工以头撞山,撞断了擎天柱,撞失了栓系大地的绳索。由此可见中国古人对天地和地震的认识:天圆地方,苍天宛若穹庐,擎天柱之,大地固平以静,地维系之,若金木水火沴土,无论是摩擦、挤压或者分裂,栓系大地的绳索都会晃动或断裂,大地将震。

信誉死的现代京师学者方士对此必嗤之以鼻,会说现代科技已经证实大地并非以绳索栓系,“地维”并不存在,将非科学的神话传说当成科学传播,就是搞“伪科学”。但是,现代方士却未必料到现代地震仪采用的正是悬垂摆原理,无论何种材质的悬索终究属于“绳索”,并非地维不存在;现代方士更无法否定东西方对地震起源的认识非常相似这一事实。如果固执己见要给“地维”扣上“伪科学”的大帽子,应先推翻现代地震学广泛使用的悬垂摆理论,论证悬垂摆理论之不科学,先给米尔恩扣一顶“伪科学”大帽子,再来给两千五百多年前的列寇定罪。

张衡地动仪是一件科学仪器,同时也是件艺术品,任何一件艺术品,必然融合着设计者的思想理念,中国古人对天地的认识,对地震的认识,必然会在张衡地动仪上留下烙印。现代地震学对地震的解释与中国古人对地震的解释一致,张衡地动仪的工作原理与米尔恩提出的悬垂摆原理自然会一致。但是,米尔恩毕竟只是个英国人,并不懂得中国的传统文化,米尔恩的设计与张衡地动仪的悬垂方式定会有所不同。米尔恩设计的现代地震仪用的是单一悬垂摆,而张衡地动仪应该会有一个由八根绳索系着的悬挂装置,八根绳索象征东、南、西、北、报德、背阳、常羊、蹄通共八根“地维”。

“八索悬挂地维摆”就是隔在后人与张衡之间的那层薄纸。

2. 候风地动仪的理论依据考

从服部一三绘制出第一张复原张衡地动仪的外形图,到冯版地动仪模型,后人复原张衡地动仪都是以《后汉书·张衡传》的196字为依据,并常为《候风地动仪图注》的失传而扼腕叹息,但似乎都没考究过张衡设计候风地动仪的理论依据是什么,没想过应该去找候风地动仪的最初设计方案,按张衡的原始设计意图复原。

《候风地动仪图注》虽然失传了,候风地动仪的原始设计构想事实上却没有失传,张衡所造的浑天仪、候风仪、地动仪的理论依据正是张衡的著作《灵宪》,被南朝梁人刘昭记载在《后汉书·天文志上》的注释之中。

首先,“宪”字的基本字义是指“法令”,《灵宪》的著作名已再直白不过的告诉世人:何为灵宪?灵台之法则也。或者说是灵台之各种仪器的制造预案与观测方法总则。

灵台,东汉至魏晋三个朝代的国家天文观测台,位于今河南偃师佃庄镇岗上村与大郊寨之间,始建于东汉中元元年(公元56年),据考古挖掘发现,灵台遗址的占地面积达到44000平方米,中心方形夯土台边长达50米,高度有14米和8米两种说法,无论取哪种说法,都足见灵台规模之浩大。但是,假如对灵台始建之时的天文气象观测仪器进行一下盘点,却会发现观测仪器除黄帝时代就有的日晷景以外,灵台事实处于有台无器状态。可见主管灵台的太史令张衡有一个基本使命,即为灵台设计建造观测仪器和制订与“圣人之法”不相违背的灵台法规。事实上灵台大部分观测仪器,如小浑、漏水转浑天仪、候风仪、地动仪、瑞轮蓂荚等等,都是张衡任太史令时设计并制造的。

其次,《后汉书·张衡传》对“浑天仪、灵宪”的注释:“蔡邕曰:‘今史官所用候台铜仪,则其法也’”,蔡邕说得明白,灵台铜仪的制造原则就是《灵宪》。值得注意的是,蔡邕的这段话还出现在《后汉书·天文志上》注释中,蔡邕还说“立八尺圆体之度,而具天地之象”,但是,据《宋书·天文志一》引王蕃(227-266年)说:“古旧浑象以二分为一度,凡周七尺三寸半分。张衡更制,以四分为一度,凡周一丈四尺六分”,张衡浑天仪直径为四尺六寸五分,距“八尺圆体”相去甚远,可见,蔡邕所说的“八尺圆体之度”并非浑天仪,而是地动仪,说明地动仪的设计制造依据是《灵宪》。

第三,至少两件灵台铜仪(浑天仪、候风仪)可证实理论依据源起于《灵宪》。《灵宪》曰“有象可效,有形可度”,精髓在于一个“象”字。以物象事,模拟象征,“模拟、实验”至今仍然是观察事物的科学方法。张衡浑天仪正是以“浑天如鸡子,天体圆如弹丸,地如鸡子中黄”模拟天地之间的关系,形象地诠释《灵宪》中涉及到的宇宙、天地、南北极、黄赤道,二十四气、二十八宿及日月星官五纬等概念,这些1800年前的名词,至今仍有不少为现代科学所沿用。尤应指出,《晋书·天文志上》记载:“张平子既作铜浑天仪,于密室中以漏水转之,令伺之者闭户而唱之。其伺之者以告灵台之观天者曰,‘璇玑所加,某星始见,某星已中,某星今没’,皆如合符也(葛洪)”,这正是实验对照,历史虚无论者说“张衡没有物理学和地震学知识,也没有做模拟实验的条件,甚至连实验思想都不会有”纯属违背历史的污蔑诽谤。

三足鸟,在古代神话里是太阳的象征,但在实物中,三足鸟却是作风向标使用,也并非真正有三只脚趾,而是“凡候风必于高平远畅之地,立五丈竿,于竿首作磐,上作三足鸟,两足连上,外立一足,系下内转,风来则转,回首向之,鸟口衔花,花施则占之(《观象玩占》)”。《三辅黄图》记载“长安宫南有灵台,高十五仞,上有浑仪,张衡所制,又有相风铜鸟,遇风乃动”。现山西浑源县圆觉寺塔上的三足鸟,传说就是金代所仿造的张衡候风仪。(见附图2-1)

附图2-1山西浑源县圆觉寺塔顶候风鸟 |

从上述史料可见,张衡制造的候风仪是一只三足铜鸟,理论依据来自于《灵宪》的“日者,阳精之宗,积而成鸟,象乌,有三趾,阳之类,其数奇”。同时,也可见史料所指的“候风地动仪”应该是一件器物,

3. 候风地动仪所具备的功能

现代京师学者方士认为张衡地动仪不过是“无用的艺术品摆设”,此完全是对历史的无知。候风地动仪是安放在灵台之上,灵台虽然在周朝时带有一定的祭祀、礼乐功能,但到了东汉时期,祭祀、礼乐功能已经被明堂、辟雍所分离取代,灵台功能变得单纯,“司历记候节气者曰灵台(薛综)”,灵台器物不是为了摆设,而是为了实用,候风地动仪的首要功能为验报地震方向与时间,以及充当风向标。

《后汉书·张衡传》记载地动仪能“振声激扬”,而且“形似酒尊,覆盖周密无际”,说明了张衡地动仪的另一个实用功能:作为发生地震时的警钟使用,地动仪是一幢座式铜钟。理由有二:

其一,从张衡年谱可知,从38岁任太史令,到55岁造候风地动仪,就经历了9次有记载的地震,可见东汉时期地震相当频繁。现代科技证实,地震破坏力最强的是地震横波的摇晃和随后的扭曲剪切力,在横波到来之前还有一个破坏力不强的纵波,服部一三的故乡日本也是个地震频发区,在2011年日本福岛大地震中得知,日本就有利用纵波已现而横波未到的短暂间隙通过手机报警的技术,能争取到大约十多秒的时间供人避险,可见地震并非不可预测,现代京师学者方士之“地震不可预测论”不成立。东汉王朝并无现代的摩天大楼,秦砖汉瓦也远不似现代建筑材料之轻薄,要厚重敦实得多,如果有一幢警钟能在地震发生时鸣钟报警,建筑内的人们完全可以在闻得警钟、房屋摇晃但尚未垮塌之际逃生。身为太史令的张衡在设计地动仪时,主观上必然会有预警意识,不管此种主观愿望能否客观实现,设计上一定希望地动仪是一幢即时报警的警钟,在发生强烈地震时报警,让人逃命。

其二,后世人们一直以为“振声激扬”是蟾蜍发声,但常识告诉我们,蟾蜍的共鸣腔无法与酒尊主体共鸣腔比大小,不能指望蟾蜍振声激扬,“振声激扬”这四个字已经明示了候风地动仪是一幢座式铜钟,一定是酒尊主体发声。

对《灵宪》的内容进行一番梳理,不难发现浑天仪只表象了浑天说的部分内容,但仍有很多内容无法模拟表现,比如:《灵宪》提到的“太素”是什么?没有表象;“苍龙、白虎、朱雀、灵龟、黄帝轩辕、八极地维、阳精之宗、阴精之宗、姮娥窃药奔月、托身蟾蜍”等等,均不属于“浑天”范畴而属于“地”的范畴,在浑天仪里没有表象,也无法表象。

值得注意的是,浑天说渊远流长,源头可上溯到《道德经》的“有物浑成,先天地生”,道家世界观始终是“混沌初开,乾坤始定”,刘安《淮南子·天文训》开篇就阐述了浑天说的基本理论,《灵宪》开头也用了相当多的篇幅来阐明天与地的生成由来和演化进程,但是,张衡浑天仪模拟表现了天、地、宇宙的关系,却没有表象天地的生成与演化过程,如果天地之生成与演化过程不予模拟表现,浑天说显然存在严重缺陷,不可能成为流传千年的主流学说。

由此我们可以得出一个结论:史上所称的“浑仪”应该是指浑天仪和候风地动仪的合称,两件仪器联合起来,通过模拟表象的方法,完整而形象直观地诠释浑天说,浑天仪模拟的是天地宇宙间的相互关系,地动仪则形象表现天地的生成与演化过程,将《灵宪》中未被浑天仪“象”出之事表达出来,是地动仪更重要的使命。

反过来推理,剔除掉《灵宪》中已经被浑天仪表现的,剩下的将是候风地动仪要表现的,依据《灵宪》来复原张衡地动仪,可供参考的史料远比此前14版复原研究的238字史料丰富,也势必更逼近张衡的原始设计理念。

三.张衡候风地动仪之复原

2011年笔者依据张衡《灵宪》、范晔《后汉书·张衡传》以及已拓展整理出的238字史料记载,遵循冯版地动仪的“原理正确,结构合理,设计有据,逼近历史”设计原则,更加入一条“符合中国理念”之原则,复原张衡候风地动仪,并以AutoCAD制图软件绘制图纸,于6月29日完成。因绘图完成于中国共产党诞生90周年纪念日前夕,故将此套复原方案命名为“鲐共版”,以下从其简称。

下面对相关问题分别论述:

1.鲐共版地动仪直观描述

鲐共版地动仪(见附图3-1),外型制参照龙耳虎足方壶、莲鹤方壶、曾侯乙尊的造型,形似典型的中国古代酒尊,酒尊最大处为酒尊盖之方形帽檐,对径为184公分,合汉时八尺。自下而上看酒尊,尊足为兔型足;浑圆尊肚上有篆书铭文;八方形尊颈上附有八条回首龙,龙首含丸,龙尾附着跃起的蟾蜍,张口待龙吐丸;尊颈至尊口略有外扩,扩张处铭有八卦。

附图3-1 鲐共版地动仪外型 |

“中有都柱,傍行八道”是《后汉书·张衡传》涉及技术方面的首起两句,在王振铎先生设计的地动仪里,“傍行八道”是指八根拨动龙口吐丸的拨杆,每根拨杆与倒立柱的夹角为相互垂直的90度直角;在冯版地动仪里,是指悬挂柱下方的米字型滑道,每条滑道都指向悬挂柱的中心,与悬挂柱的夹角大于90度,但是,“傍”的古文字义,是“靠、临近”的意思,“傍行”带有并行、平行之意,被“傍行”的都柱与“傍行”的八道之间,只存在形状上的差别,并不存在方向性的区别,相互之间没有夹角,“傍行八道”并没有八道指向都柱的含义,王、冯版地动仪对“八道”的诠释应属于对史料的误解。

尊口初望,酒尊中心立有一根空芯铜柱,伸手可及;酒尊内壁上有八道与“中有都柱”平行的凹槽,这八道凹槽才是史料记载中的“傍行八道”。(见附图3-2)既有八道凹槽,相应会有八根凸起的管道,“傍行八道”四个字,正是张衡地动仪采用悬垂摆原理的直接证据。

附图3-2 中有都柱,傍行八道 |

趴尊口细察,“傍行八道”象征天柱,内藏的八根悬索象征地维,地维摆的摆锤则象征“固平以静”的大地。地维摆要被八根悬索吊起来,当以摆锤为轴,在轴身四周安装上八根木棒,而大圆木上插许多根木棍,正是古代的齿轮,又叫牙盘,还可以叫“牙机”,“牙机巧制”奥秘被揭开。摆锤离酒尊口太远,向摆锤中心饲丸,手不可及,需要在摆锤中央竖起一根空心铜轴,这才是“中有都柱”的真正目的。如此打造之后,摆锤则酷似一个没有轮盘的车轱辘,车轱辘古称“轩辕”,正是中土黄帝的名号,与《灵宪》中“黄帝轩辕于中”相对应(见附图3-3)。

附图3-3 牙机巧制轩辕于中 |

鲐共版地动仪工作原理为悬垂摆原理,悬垂方式采用八索地维悬挂。八索地维摆,具有超强的水平稳定性,准确诠释了《灵宪》的“地定于内,固平以静”理念。八索地维摆的悬挂装置采用民间最常见的麻绳,既结实耐用,又具备微调功能。麻绳上端悬挂在酒尊内壁的八根管道中,八根管道既保护悬索不受人为碰动,兼作人员出入酒尊安装及维护的攀手,更重要的目的是微调八索与摆锤的圆心距离,八索与八管道配合定圆心,精确度可轻易达到毫米级。内部整体结构见附图3-4、附图3-5。

附图3-4鲐共版地动仪剖切图 |

冯版地动仪对“施关发机”已作正确诠释,无需改进,可以沿用。地动仪应能够“振声激扬”,需要在摆锤上安装撞钟杠,撞钟杠不能干扰滑道末端的龙机,应偏离栓系悬索的木杠22.5度角。在发生地震时,八索晃动,每一个晃动周期可使两组四根撞杠从内部撞击酒尊,一旦撞响,其音量可想而知。(见附图3-5)

附图3-5 鲐共版地动仪内部构造图 |

酒尊盖,形似帝王冠戴,内圆外方,冠顶呈圆形龟背隆起,饰有古代星座图,帽檐为方形镂空盘蛇,四角以苍龙、白虎、朱雀、龟首之型作为镂空盘蛇之骨架,兼作端盖提梁,方便开合端盖;盖顶立一三足鸟,两足连上,外立一足,系下内转,鸟腹中空,腹后开孔,风来则转,鸟嘴衔花,展翅飞翔。(见附图3-6)

附图3-6 圆径八尺 合盖穹隆 周密无际 候风仪 |

2.候风地动仪工作原理为八索地维悬垂摆之必然

候风地动仪的工作原理是悬垂摆原理,似乎是个不需争辩的问题,现代地震学鼻祖米尔恩于1883年首次出版的《地震和地球的其它运动》就已确认张衡设计地动仪采用了悬垂摆,冯版地动仪经现代仪器模拟地震实验,实践证明了张衡地动仪为悬垂都柱。即便如此,在由历史虚无主义者挑起对张衡地动仪的质疑浪潮中,某位视阴阳五行为“伪科学”的中科院院士仍提出了一个问题:“怎么能证明张衡所设计的地动仪的确用的是‘悬柱’”?

鲐共版地动仪没有直接“悬柱”,不会被现代学者方士挖苦为“中悬都柱”。但鲐共版悬垂的“轩辕”离酒尊口太远,已超出人之臂长,无法饲丸,遂在轩辕中心安装了空心铜轴,直观上符合“中有都柱”史料记载。悬挂车轱辘,车轱辘中心安轴,仍然是间接的“悬柱”,同样面临院士质疑,现举证释疑如下:

首先,任何一个设计,都离不开设计者的历史及文化背景,张衡设计地动仪采用悬垂摆,是中国传统意识所决定的。中国古人对天地的固有认识,认为宇宙最初混沌不分,元气剖判,一分为二,清者上扬为天,浊者下凝为地,天圆地方,苍天由柱子撑着,大地用绳索系着,维系大地的绳索叫“地维”,《淮南子·天文训》曰“东北为报德之维也,西南为背阳之维,东南为常羊之维,西北为蹄通之维”,加上东南西北四维,地维共有八根,“地维说”起源至迟为春秋战国时期,《列子·汤问》:“共工氏与颛顼争为帝,怒而触不周之山,折天柱,绝地维”。假如有人将《列子·汤问》归类于文学作品范畴,认为神话故事可一笑了之,有相同记载的西汉刘安《淮南子•天文训》则不是故事体裁,而是“训”,换言之属于“教材”,是上至天子、下至黎民对天地的普遍认识,属应知常识范畴。按年代推算,春秋时代已从东汉上溯数百年,《列子》相对张衡来说,无疑属于“圣人之法”,后人如无充足理由,圣人之法不可违。张衡设计地动仪,采取的是模拟法,“有象可效,有形可度”,要形象模拟中国古人心目中的大地,必效法古人的地维说,在设计地动仪时采用悬垂摆原理,而且是八索地维摆,才能“象”出大地“固平以静”特征。

其次,候风地动仪“精铜铸成,形似酒尊,其盖穹隆,合盖周密无际”,能“振声激扬”,从形态及功能看,地动仪必然是一幢铜铸座钟。大凡铜钟,要想敲响,必有一个秋千状的撞钟杠。秋千撞钟,起源于何时何地已无从考证,反正无论古今中外,一直都在沿用此种装置,即使现代科技发达的今天,也丝毫没有退出历史舞台的迹象。以四组秋千作米字型整合,正是有八根辐条的大车轱辘,说得张衡一点叫“黄帝轩辕于中”,说得范晔一点叫“中有都柱,傍行八道,牙机巧制”,说得科学一点叫“米字型悬垂摆”,说得幼稚园一点说叫“秋千、撞钟杠”,说得鲐共版一点叫“八索地维摆”,反正说的都是一回事——悬垂摆。

复原张衡地动仪,研究古代科技史,最应注意的是“孤证不立”。《后汉书·张衡传》有“精铜铸成,形似酒尊,其盖穹隆,合盖周密无际,振声激扬”22字直接证明张衡地动仪是一幢座式铜钟,间接证明张衡地动仪将采用类似秋千的多索悬挂方式从酒尊内部撞钟;“中有都柱,傍行八道,牙机巧制”12字直接证明张衡地动仪的核心部件是个八索悬挂米字型轩辕;合计字数34字,196字史料中的17%证明了张衡地动仪采用悬垂摆原理。另有列寇《列子·汤问》、刘安《淮南子·天文训》、班固《汉书·五行志》诸多文献对地震的理解,尤其是张衡《灵宪》作为旁证,证明东汉时代的文化背景将促使张衡用模拟具象的方法设计制造地动仪。鲐共版与米尔恩的现代地震仪、冯锐版原理相同,冯版地动仪已经受了实践的验证。上述直接证据、间接证据、旁证以及最有说服力的冯版地动仪实践验证,业已形成完整证据链,证明冯锐教授所言“2000年前的张衡就已经知道了利用物体惯性去测震”一点不差。

科学界认为,科学无国界,科学具有自洽性。英国物理学家米尔恩的“悬垂摆”、阴阳之宗张衡的“黄帝轩辕于中”、《后汉书·张衡传》的“牙机巧制”、民间俗称的“车轱辘”,不同时代、不同领域的专用名词不谋而合融洽在同一个事物之中,难道还不足以证明张衡地动仪的科学自洽性?历史虚无主义者打着科学的旗号,借否定张衡地动仪否认中国古代科技史,不仅毫无道理,而且是非常危险的。

用爱因斯坦谈到科学起源时的一句话作为本节结语:“人们不必对中国圣贤没能做出这些(逻辑思维、实验思维)进步感到惊讶。这些发现竟然被做出来了才是令人惊讶的”。

3.候风地动仪外型制考

张衡地动仪“形似酒尊”,但似乎谁都不曾追究为什么要设计为酒尊外形?如果设计为酒尊的目的问题不解决,难免不懂中国文化的外国科学家会问“中国人是不是很爱喝酒”?如果读懂了张衡的《灵宪》,一切从实用出发,则不难理解候风地动仪为什么“形似酒尊”,并可初步勾勒出地动仪的大致形态。比照挖掘出土的青铜酒器,更能将酒尊型制圈定在一个很小的范围内。

中国青铜钟鼎技术很早就已非常精湛,此是不争的事实。铜钟内腔的顶部为穹窿圆型,有利于声波反射,虽然古人可能说不清道理,但设计也不至于太外行。若想将一个秋千状的撞钟杠安装在铜钟的内部,从内部撞钟,秋千必须要找到生根的地方,换任何一个人设计,都只能将铜钟的上半部缩小形成一个颈部,在颈部内壁上按悬索数量附着管道,在管道里生根悬挂,其后之事则变得相对简单。铜钟是座式,底部无法进人,只能将顶部剖开,一分为二,穹窿顶改为穹窿盖,开盖供人出入安装,合盖充当钟顶,如此,原来的座钟形自然而然变成最普通常见的大肚、小颈、广口、带盖的酒尊形状。

地动仪的理论依据是《灵宪》,设计原则为一“象“字,以形象事,以物象事。《灵宪》首先论述了天地的起源,说“太素始萌,萌而未兆,并气同色,混沌不分”,太素,不仅混沌,而且是天地之元,也就是混元,混元之象,自然是浑圆之形,“浑圆”与“混元”,连读音都是相同的,在地动仪的设计里就是浑圆的酒尊肚;说“元气剖判,刚柔始分,清浊异位。天成于外,地定于内”,混元之气经阴阳剖分,一分为二,清阳者薄靡而为天,重浊者凝滞而为地。天道曰圆,地道曰方,方者主幽,圆者主明,地动仪的设计也由浑圆的酒尊肚演化出两种形态,方形的酒尊颈和圆形的酒尊盖,象征天圆地方。地动仪的酒尊主体,象征着天地的生成演化过程,而这正是浑天说的一个重要组成部分,也是浑天仪没有表象也无法表象的部分。

八尺圆径的铜酒尊和酒尊盖,器物沉重,不可能不设计尊耳把手,否则无法搬动,“外有八龙”正是酒尊耳。中国青铜文化里,既没有大头冲下的倒悬龙设计,也没有只见龙首而无龙身的“悬首龙”设计,万千生肖皆可枭首示众,唯龙不可,龙是皇帝的象征,“悬首龙”是对天子之大不敬,故王、冯两版的八龙设计皆错,与中国青铜文化不符。排除倒悬龙和悬首龙设计之后,唯一选择只有回首龙。

袁宏《后汉纪·卷十九》记载“外有八方兆龙首衔铜丸蟾蜍承之”,冯锐教授断句为“外有八方兆,龙首衔铜丸”,“兆”作八卦解,蟾蜍承起的是酒尊,但此种断句主语不明,宾主缺乏照应,量词也不明确。史学家们普遍断句为“外有八方兆龙,首衔铜丸,蟾蜍承之”,“兆”在句中起象形作用,撇与竖弯钩旁边的两点是龙之双足,描述出在酒尊颈上有八条攀爬状回首龙,蟾蜍承起的只是龙,并且暗示蟾蜍的位置在回首龙的尾部。

至此张衡地动仪酒尊主体形态雏形已现,查挖掘出土的青铜酒器,可以作为参照的“酒尊”最终锁定为国宝级文物“新郑彝器”之一:龙耳虎足方壶(台北称:春秋蟠龙方壶)。(见附图3-7)

附图3-7 龙耳虎足方壶(台北称:春秋蟠龙方壶) |

龙耳虎足方壶的端盖造型含有多重寓意,形态酷似天子皇冠,盖顶呈龟背隆起,盖檐转方形,圈以镂空盘蛇,恰是北面玄武螣蛇造型,实用功能是充当酒壶盖的提梁,造型符合地动仪设计需要,可以照搬。但有几个细节需要改动:地动仪体积与重量远大于龙耳虎足方壶,端盖把手如仅以盘蛇镂空会显得单薄,盖板容易扭曲断裂,恰好地动仪还需要表现四方之神,则可以将青龙、白虎、朱雀(北玄武只需加龟首)以全身塑造,作为镂空盘蛇的四角骨架,如此设计后,《灵宪》涉及的“苍龙、白虎、朱雀、灵龟”均已对号入座。酒尊盖的龟背顶是天的象征,龟背上铭饰星座图,再次体现了中国古代“天圆地方”理念。并且,酒尊盖将充当候风仪的底座。

候风仪是站在端盖上的一只三足鸟,象征阳精之宗太阳。另一国宝级文物“莲鹤方壶”可作参照。设计依据出自《灵宪》“日者,阳精之宗,积而成鸟,象乌,有三趾”。

阳精之宗在地动仪的顶部,与之对应的阴精之宗应为酒尊足,《灵宪》曰:“月者,阴精之宗,积而成兽,象兔”,据此可以确信酒尊足为兔形。

4.“龙吐丸,蟾蜍衔之”与嫦娥窃药奔月

张衡地动仪的蟾蜍如何设计一直是个折磨人的问题,王振铎先生仿造了服部一三的设计,八只蟾蜍作一圈分别蹲在酒尊的外围,此种设计显然与史料的“若一体焉”不符,张衡地动仪的蟾蜍绝对不是与酒尊主体分开的,服部一三精神可嘉,但设计图应全盘否定。

冯版地动仪蟾蜍与酒尊合为一体,原则上没有违背史料记载,但是,“悬首龙”设计是对天子的大不敬,不合青铜文化,高悬的龙首与作为尊足的蟾蜍行程太远,粗犷的范铸法无法保证龙吐丸能准确掉入蟾蜍口中,既不砸伤蟾蜍又不从蟾蜍口中弹出。

鲐共版最初设计也试图将蟾蜍设计为酒尊之足,却也遇到了回首龙龙头与酒尊足太远,且被酒尊肚所隔之困扰。按照《灵宪》的提示设计,阳精之宗在上,太阳鸟已立于顶盖;阴精之宗在下,酒尊足为兔形;蟾蜍应该在哪?似乎已钻入死胡同,走投无路了。

蟾蜍在《灵宪》里,是以一个故事形式存在的。张衡在阐述了什么是阳精之宗和阴精之宗后,开始讲故事:“其后有冯焉者,羿请无死之药于西王母,姮娥窃之以奔月。将往,枚筮之于有黄,有黄占之曰:‘吉,翩翩归妹,独将西行,逄天晦芒,毋惊毋恐,后且大昌。’姮娥遂托身于月,是为蟾蜍”,“归妹”指上震下兑的“雷泽归妹”卦,上震下兑,可以理解为湖泊水泽上的电闪雷鸣,地动仪里表现为“龙吐丸”,但是,雷泽归妹卦如何与嫦娥奔月以及蟾蜍联系上?

将《灵宪》中的嫦娥奔月与其他史料对比,可以发现一些细微差别。嫦娥奔月故事始见于《淮南子·览冥训》,据唐人徐坚《初学记》卷一引古本《准南子》,在“姮娥窃以奔月”句后有“托身于月,是为蟾蜍,而为月精”十二字,今本已删。值得注意的是,《灵宪》说了阴精为月,没说月精是什么,正确理解“阴精,月精、蟾蜍”之间的细微差别似乎成了破解蟾蜍位置之谜的关键所在。

其实,追问一句:嫦娥是因奔月才化身蟾蜍,成为月精的,在没有奔月之前,月精是什么?只有一个答案:嫦娥没有奔月之前,没有月精。地动仪只有在地震时才龙吐丸,平时是处于嫦娥尚未奔月的状态,没有化身为蟾,还不是月精,蟾蜍的位置也就不会是地动仪之酒尊足,正确位置应该是在阳精之宗日与阴精之宗月的之间,是在天地之间,混沌之上。要与回首龙的龙口对准,只有附着在龙尾巴上为最恰当。但是,青铜文化中有龙尾巴上附着蟾蜍的造型吗?

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。湖北随州曾侯乙墓出土了大批精妙绝伦的春秋时期青铜器,其中的曾侯乙尊盘(附图3-9)堪称出土文物中最复杂、最精美的青铜器。

附图3-9曾侯乙尊盘 |

在人们为春秋时期就有如此精湛的技术惊叹之余,研究者们的目光大多都只会盯在失腊法铸造工艺上,从而忽略曾侯乙尊、联禁铜壶、青铜冰鉴都是以攀爬状回首龙为耳,回首龙的尾部上都焊接着其他动物,尤以曾侯乙尊四条回首龙尾部焊接的怪物疑似蟾蜍。将曾侯乙尊回首龙尾部细节放大,可见到卷曲的龙尾巴上焊接着一只吐着长舌的四足怪物,能以长舌摄食的无非是龙蛇蛤蟆之类,从与回首龙的体型比例来看,似以抽象化蟾蜍造型可能性居大。

结合联禁铜壶、青铜冰鉴的龙尾角状附着物分析,实用功能是充当舀酒时的酒杯托,曾侯乙盘的沿口也有镂空立方体酒杯托设计,证明了春秋时期的青铜文化风格并非唯艺术而艺术,在注重艺术的同时更注重实用性,为了达到某种实用目的,并非龙尾巴不能安东西。此时再去细究长舌四足怪物具体是什么动物已无关紧要,龙尾附物,并不违反中国青铜文化。

参照曾侯乙尊龙尾附着物的造型,候风地动仪的蟾蜍后腿不应该蜷缩,而是向下蹬开,呈跳跃摄食状,张口等待龙吐丸,对应的是《灵宪》里的嫦娥窃药。(见附图3-11)

附图3-11 外有八龙,龙首衔丸,下有蟾蜍,张口承之 |

跳跃摄食状的蟾蜍,无意中也揭开了嫦娥奔月的历史真相之谜:

中国很早也有了关于嫦娥的种种传说,比如后羿姮娥以月桂为证,成天作之合、姮娥窃药奔月、玉兔捣药、吴刚伐树等等,这些故事除《灵宪》、古本《准南子》说嫦娥托身癞蛤蟆甚为怪异以外,皆为令人神往的千古佳话。读《灵宪》,常会有一个疑问,美丽的月宫仙女嫦娥怎么在张衡的笔下成了癞蛤蟆?中国自古就有将月亮比作蟾蜍的文化传统,从大量出土文物(如帛绢、漆器、石刻)上可知,蟾蜍代表月亮。后世人们愿意接受嫦娥成为月宫仙女,不愿接受嫦娥成癞蛤蟆一说,连古本《准南子》里说嫦娥“是为蟾蜍”都被删除,后人读《灵宪》更是一头雾水,不知所云。

其实,假如穿越时光隧道,回到刘安张衡时代,看到地动仪上跃起张口摄食的蟾蜍,一切都很好理解。依据常识可知,蟾蜍跃起摄食后,下个动作必然是蹦回水中,水中恰有一轮明月,于是,蟾蜍奔向水中之月……这或许正是“嫦娥奔月”的原始由来——西王母送给后羿的所谓长生不老药,实际是相当于现代医药中的精神类致幻药物,姮娥“不知不死之药所由生(《淮南子·览冥训》)”,偷吃后产生幻觉,将水中之月以为是天上之月,投水以奔之,后羿“怅然有丧,无以续之”。古人认为人之生死不过是阴阳之隔,姮娥投水并非现代医学意义上的“死亡”,而是不在阳间为人,转在阴间为精,遂将一个用现代眼光看来的误食毒品溺水而亡悲剧演变成了传颂千年的美丽神话。

嫦娥窃药奔月,无论是科学意义上的事实真相也罢,文学艺术上的神话传说也罢,在张衡时代都是家喻户晓,老少皆知的事,属于常识范畴。只不过《灵宪》借此说事,张衡是站在事实真相的角度,叙说的是蛤蟆摄食蹦入水中,而现代人因时光断层的原因无法了解历史真相,也不懂古人的常识,看嫦娥奔月是站在文学艺术的角度,与事实真相存在天壤之别,读《灵宪》、《后汉书》也要伤透脑筋。

5.张衡地动仪篆文之猜想

地动仪篆文的内容不会是《灵宪》。即使地动仪刻有《灵宪》,也不会刻在表面,而会刻在地动仪的端盖穹顶内,理由为,蔡邕评价《灵宪》时说:“官有其器而无本书,前志亦阙而不论。臣求其旧文,连年不得”,蔡邕没有在侯台铜器中找到《灵宪》。

笔者猜想,在地动仪的酒尊肚上,铸造了“有物浑成先天地生”篆体铭文,此铭文八个字,可以首尾衔接,无论怎么断句也不致误读,并提示人们,浑圆的酒尊肚象征着天地之起源“混沌”。

四.鲐共版地动仪总结

1.候风地动仪与灵台

鲐共版地动仪如果按1:1比例铸造,酒尊体直径约1.6米;酒尊盖帽檐为方形,对角线长1.84米,符合“圆径八尺”记载(鲐共版取1汉尺=23厘米);酒尊口内径(不含八道)为50厘米,方便人员出入施工;酒尊开盖净高2.2米;合盖(不计候风鸟)高2.6米,加候风鸟通高3.5米或更高一点,若按灵台高8米计算,候风鸟距离地面为11.5米高或更高,与史料记载“凡候风必于高平远畅之地,立五丈竿,于竿首作磐,上作三足鸟”基本吻合。如此之铜器,能否适合在古灵台安置,是检验复原是否逼近历史的一个重要指标。

冯锐教授曾对古灵台遗址进行过实地考察测量,并摄有安置张衡地动仪的地方的实地照片。见附图4-1。

附图4-1 安置张衡地动仪的灵台遗址 |

如图可见,灵台安置张衡地动仪的地方宽约2.2米,长不限,安置直径为1.6米的酒尊后,周边仍有30公分宽的活动余地,人员施工方便。尤其,安置地动仪的地方有三边筑有约60公分高的矮墙,人员站在矮墙上,抬起合上对角线为1.84米的酒尊铜盖,两个人就能轻易办到。站在矮墙上为都柱饲丸,举手之劳,连梯子都不用搭,维护非常方便。灵台遗址适合安置鲐共版地动仪。

2.功能总结及意外收获

俗话说“实践出真知”,事物发展往往如此,不随人的主观愿望而转移,有些事,事前设想得很好,结果功亏一篑;也有些事,事先没指望,功到自然成,却有意外收获,这里的“功”是指“实践”。鲐共版地动仪的设计预期,如前所述是测验地震方向和临震报警,第一个目标可以实现,鲐共版与冯版原理相同,冯版已经实验检验,鲐共版检验环节可免;第二个目标存疑,洛阳为京师之地,都城颇大,灵台之钟声能否传至两里外的皇宫?非经实证无法确定,无法确定之事视为失败。

随着设计的步步深入,鲐共版却有一个事先没有预期的惊喜——地动仪可为地震分级,这是从服部一三至冯锐教授,此前14版复原模型以及米尔恩的论证都从未涉及到的。鲐共版的发声位置共有四处:1.都柱中丸触发滑道末端龙机,龙机背面的复位小锤敲钟,2.龙机发,龙吐丸,蟾蜍发声,3. 都柱中丸自滑道滚落砸酒尊内腔沿口发声,4.米字秋千撞钟。前三项时间差隔不大,几乎同时产生,在任何级别的地震中都会发声,音量以1、3为大,音质音色各不相同。第四项秋千撞钟在四种声音中是最大的,可以预计一旦撞响必震声如雷,同时也是大难临头,但是,秋千撞钟需要足够的摆幅才会撞响,遇到人不能察觉的轻微地震,摆幅不够,不会发声。据此,人们可以根据前三项与第四项的音色差别,判断出是轻微地震还是有破坏力的强烈地震,至少已经初步将地震划分为轻微和强烈两个震级。常识可知,铜钟发声时间长短与撞钟杠摆幅大小成正比,摆幅越大,来回摆动的次数也越多,撞钟的时间将越长,持续撞十几下还不停止的地震显然比撞一两下即停的地震级别大,于是,人们还可以根据撞钟的次数对强烈地震再次进行细致划分等级。

可以确信,1800年前的张衡地动仪能为地震划分级别,比现代地震学的地震分级早了1700年。

3.候风地动仪各象之对照

张衡候风地动仪的设计总原则是以形象事,“有象可效,有形可度”,至此,可以将鲐共版候风地动仪所“象”各事作个总结表格,以供对照。见下列具象一览表:

鲐共版地动仪具象一览表 | ||||||

形 | 象 | 出 处 | 形 | 象 | 出 处 | |

酒尊肚 | 太素、混沌 | 《灵宪》《道德经》《淮南子》 | 八悬索 | 地维 | 《灵宪》《列子》《淮南子》 | |

酒尊盖 | 天 | 《灵宪》《淮南子》 | 八管道 | 擎天柱 | 《列子》《淮南子》 | |

酒尊颈 | 地 | 《灵宪》《淮南子》 | 米字悬垂 | 地、轩辕黄帝 | 《灵宪》《淮南子》 | |

三足鸟 | 阳精、日 | 《灵宪》 | 兔形尊足 | 阴精、月 | 《灵宪》 | |

蟾蜍 | 嫦娥、月 | 《灵宪》《淮南子》 | 盘蛇龟背 | 螣蛇、玄武 | 《灵宪》《淮南子》 | |

青龙 | 东 | 《灵宪》《淮南子》 | 白虎 | 西 | 《灵宪》《淮南子》 | |

朱雀 | 南 | 《灵宪》《淮南子》 | 龟首 | 玄武、北 | 《灵宪》《淮南子》 | |

星座图 | 各星座 | 《灵宪》《淮南子》 | ||||

五.结 语

中华民族有五千年辉煌灿烂的文明史,张衡候风地动仪是中国传统文化与古代科学技术的结晶,华夏文明史上的一颗璀璨明珠,这颗明珠被毁失传上千年了,我们不必知道被毁的具体原因,但须知道摧毁文明之珠的性质,与焚书坑儒、十年文革没有本质区别,是中国古代文化与科技的灾难,是对文明的摧残。假如后人在21世纪的今天挟现代科技之名,革传统文化和古代科学的命,无论以何种借口,都是制造灾难,摧残文明,为人类所不齿,必为千古罪人。何谓“文明”?文明是人类历史中某一时段的文化和科技的合成,相辅相成,缺一不成文明,对任何一个国家、一个民族的任何历史时段的文明成果,只有继承之理,决无毁弃之由,历史更不容抹杀,后人有责任和义务复原张衡候风地动仪,将中华文明传承光大,这与后人的学术研究是否严谨无关,与后人如何对待历史、对待文明的态度有关。

附:张衡《灵宪》全文:

“昔在先王,将步天路,用定灵轨,寻考本元。先准之于浑体,是为正仪、立度,而皇极有由建也,枢运有由稽也。乃建乃稽,斯经天常。圣人无心,因兹以生心。故《灵宪》作兴。曰:太素之前,幽清玄静,寂漠冥默,不可为象。厥中惟虚,厥外惟无,如是者永久焉,斯谓溟涬,盖乃道之根也。道根既建,自无生有。太素始萌,萌而未兆,并气同色,浑沌不分。故道志之言云:‘有物浑成,先天地生。’其气体固未可得而形,其迟速固未可得而纪也。如是者又永久焉,斯谓庞鸿,盖乃道之干也。道干既育,有物成体。于是元气剖判,刚柔始分,清浊异位。天成于外,地定于内。天体于阳,故圆以动;地体于阴,故平以静。动以行施,静以合化,堙郁构精,时育庶类,斯谓天元,盖乃道之实也。在天成象,在地成形。天有九位,地有九域。天有三辰,地有三形。有象可效,有形可度。情性万殊,旁通感薄,自然相生,莫之能纪。于是人之精者作圣,实始纪纲而经纬之。八极地维,径二亿三万二千三百里,南北则短减千里,东西则广增千里。自地至天半于八极,则地之深亦如之。通而度之,则是浑也。将覆其数,用重钩股,悬天之景,薄地之仪,皆移千里而差一寸得之;过此而往,未之或知也。未之或知者,宇宙之谓也。宇之表无极,宙之端无穷。天有两仪,以舞道中。其可观枢星,是谓之北极。在南者不著,故圣人弗之名焉。其世之遂九分而减二。阳道左廻,故天运左行。有验于物,则人气左嬴,形右缭也。天以阳廻,地以阴淳。是故天致其动,禀气舒光。地致其静,承施候明。天以顺动,不失其中,则四时顺至;寒暑不减,致生有节,故品物用生。地以灵静,作合承天,清化致养,四时而后育,故品物用成。凡至大者莫如天,至厚者莫若地,至质者曰地而已。至多莫若水,水精为汉,汉周于天而无列焉,思次质也。地有山岳,以宣其气,精钟为星。星也者,体生于地,精成于天,列居错峙,各有由属。紫宫为皇极之居,太微为五帝之延。明堂之房,大角有席,天市有座。苍龙连踡于左,白虎猛据于右,朱雀奋翼于前,灵龟圈首于后,黄神轩辕于中。六扰既畜,而狼蚖鱼鳖,罔有不具。在野象物,在朝象官,在人象事,于是备矣。悬象著明,莫大乎日月。其径当天周七百三十六分之一,地广二百四十三分之一。日者,阳精之宗,积而成鸟,象乌,有三趾,阳之类,其数奇。月者,阴精之宗,积而成兽,象兔,阴之类,其数偶。其后有冯焉者,羿请无死之药于西王母,姮娥窃之以奔月。将往,枚筮之于有黄,有黄占之曰:‘吉,翩翩归妹,独将西行,逄天晦芒,毋惊毋恐,后且大昌。’姮娥遂托身于月,是为蟾蜍。夫日譬犹火,月譬犹水,火则外光,水则含景。故月光生于日之所照,魄生于日之所蔽,当日则光盈,就日则光尽也。众星被耀,因水转光。当日之冲,光常不合者,蔽于地也。是谓暗虚。在星星微,月遇则食。日之薄地,暗其明也。繇暗视明,明无所屈,是以望之若大。方于中天,天地同明。繇明视暗,暗还自夺,故望之若小。火当夜而扬光,在昼则不明也。月之于夜,与日同而差微。星则不然,强弱之差也。众星列布,其以神著,有五列焉,是谓三十五星。一居中央,谓之北斗。动变定占,实司王命。四布于方,为二十八宿。日月运行,历示吉凶,五纬更次,用告祸福,则天心于是见矣。中外之官,常明者百有二十四,可名者三百二十,为星二千五百,而海人之占未存焉。微星之数,盖万一千五百二十。庶物蠢动,咸得系命。不然何以总而理诸。夫三光同形,有似珠玉,神守精存,丽其职而宣其明。及其衰,神歇精斁,于是乎有陨星。然则奔星之所堕,至则石矣。文耀丽乎天,其动者七,日、月、五星是也。周旋右廻。天道者,贵顺也。近天则迟,远天则速,行则屈,屈则留廻,留廻则逆,逆则迟,迫于天也。行迟者观于东,观于东属阳;行速者观于西,观于西属阴,日与月以配合也。摄提、荧惑、地候见晨,附于日也。太白、辰星见昏,附于月也。二阴三阳、参天两地,故男女取焉。方星巡镇,必因常度,苟或盈缩,不逾于次。故有列司作使,曰老子四星,周伯、王逢、絮芮各一,错乎五纬之间,其见无期,其行无度,实妖经星之所,然后吉凶宣周,共详可尽。”

爱华网

爱华网