西安碑林座落于著名古城西安市三学街(因清代的长安学、府学、咸宁学均设在这里而得此名)。它于北宋二年(公元1078年)为保存《开成石经》而建立。九百多年来,经历代征集,扩大收藏,精心保护,入藏碑石近三千方。现有六个碑廊、七座碑室、八个碑亭,陈列展出了共一千零八十七方碑石。在名碑荟萃的展室里,展示了圣儒、哲人的浩瀚石经;秦汉文人的古朴遗风;魏晋北朝墓志的英华;大唐名家的绝代书法以及宋元名士的潇洒笔墨。书圣王羲之、画圣吴道子书画同辉的笔墨迹以及诗画双绝的王维的竹影清风更为碑林增辉溢彩。西安碑林以其独有的特色成为中华民族历史文物宝库中的一个重要组成部分,1962年被公布为中国第一批重点文物保护单位。

西安碑林是我国收藏古代碑石墓志时间最早、名碑最多的一座艺术宝库,它不仅是中国古代文化典籍刻石的集中地点之一,也是历代著名书法艺术珍品的荟萃之地,有着巨大的历史和艺术价值。从历史价值来说,许多碑文具有珍贵的史料价值,有的可藉以补充和订正史书记载的遗误,有的是研究中外文化交流史和地方史宝贵资料。如从陕西周至县出土,光绪三十三年(公元1907年)移入碑林的《大秦景教流行中国碑》,通高353厘米,宽103厘米,刻于唐德宗建中二年,用中国和叙利亚两国文字记载了唐时基督教中一派的景教由中亚传入我国的情况。

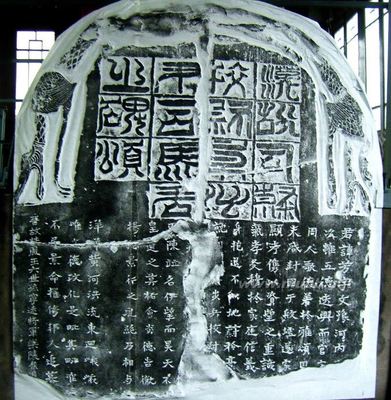

《明德受纪碑》上刻有“大顺”、“永昌”字样。这是明未李自成领导的农民起义的遗物,记载着当时陕西大旱,粮价昂贵,“小麦每斗二两四钱,米每斗二两六钱”和“人食人犬亦食人”的悲惨景象;清刻《张化龙碑》,颂扬了当时领导陕西扶风、歧山一带农民反抗官府的张化龙;清刻《荒负歌》等,也记录了一些遭受官僚、地主压迫剥削的广大农民的苦难生活;元刻《重修牛山土主忠惠王庙碑》、《刘尚神道碑》和清刻《平利教案碑》等,均从不同方面记录了元末红巾军起义和清末广大劳动人民反抗剥削压迫和帝国主义外来侵略的事实。

大量的石经,是碑林中古代重要的文献资料。《石台孝经》刻于唐天宝四年(公元745年),是唐玄宗李隆基亲自作序、注解并亲自以隶书书写的(孝经是孔子的学生曾参记述他也孔子的问答辞,主要内容讲孝、悌二字),此碑由四块色如黑玉,光可鉴人,高590厘米的细石合成,碑上加方额,额上刻浮雕瑞兽、涌云;额上盖石,盖石边缘刻优美的卷云,顶上作山岳状;碑下有三层石台阶,故称“石台孝经”;三层石台四面都刻有生动的线刻画,有茂盛的蔓草和雄浑的狮形怪兽,两种不相协调的动植物被刻画得融洽无间,整个构图给人以威武、活泼的感觉,为盛唐的艺术精华。《开成石经》是唐文宗太和四年(公元830年)接受国子监郑覃的建议,由艾居晦、陈珍等用楷书分写,花费了大约七年时间到开成二年(公元837年)刻成一部石经。其中包括《周易》6卷,《尚书》13卷,《诗经》20卷,《周礼》11卷,《礼仪》17卷,《礼记》20卷,《春秋左氏传》30卷,《春秋公羊传》12卷,《尔雅》3卷,以及《公羊春秋》、《孝经》、《论语》等十二种经书和五经文字及九经字样。计114石,文刻两面,228面,字列八层,共六十五万零二百五十二字。刻成后立于唐长安城的国子监内,成为当时知识分子必读之书,同时也是读经者抄录校对的标准。此经是我国古代七次刻经中保存最完好的一部,它俨然是一座大型的石质书库,这在我国印刷术发明以前,对文化的保存和传播起了重要的作用。

西安碑林不仅是东方石质历史文化的宝库,更重要的是书法艺术的宝库,享有“书法艺术故乡”的美誉,令海外人士向往。碑林中早期石刻有宋代摹刻的秦峰山刻石,原碑为秦国丞相李斯所书。东汉中平二年(公元185年)刻的“曹全碑”,是用秀美的隶书写的,这是全国汉碑中保存比较完整,字体比较清晰的碑刻,为汉碑中的精品。“汉熹平石经《周易》残石”,它保存了我国最早的《周易》文句,相传是当时著名学者、大书法家蔡邕以隶书书写,方挺严整,为汉隶之典范。唐代是中国书法艺术的繁荣时期。在唐代书法艺苑中,名家辈出,时有杰作,真、草、隶、篆,百花争妍,犹如璀灿的群星,放射出永不泯灭的光辉。欧阳洵、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权的楷书各创一体,欧阳通、徐浩、史维则、怀素等也都是一代名家。欧阳通书写的《道因法师碑》,与其父欧阳询的《皇甫诞碑》很相近,结构严谨,书法险劲,是值得珍视的书法名碑;颜真卿的《颜勤礼碑》、《颜家庙碑》、《多宝塔感应碑》等,气势雄浑,苍劲有力,是标准的“颜体”;柳公权的《大达法师玄秘塔碑》,笔力遒美瘦挺,劲如削竹,结构峻整,神足韵胜,是“柳体”中最典型的代表作;唐代怀仁和尚从晋王羲之遗留的墨迹中选集而成的《大唐三藏圣教序碑》,则更是脍炙人口的佳作;著名草书家怀素的《千字文》,笔意奔放,流利洒脱,为世所珍。此外,宋起佶的《大观圣作之碑》(瘦金体)和清代翻刻的《宋淳化秘阁帖》等,也是稀有的珍品。

除了书法,在北魏、唐、宋等碑志上,还保存了大量具有艺术价值的精美图案花纹。如唐刻《大智禅师碑》的两侧,以线刻和减地两种手法并用的图案作为装饰,将蔓草、凤凰和人物穿插布置,使人感到繁丽、活泼、美妙而有生气;《石台孝经》碑头上的浮雕卷云和狮子,碑座上线刻的精致蔓草、瑞兽等,也都表现了唐代雕刻所特有的富丽作风;唐刻《道因法师碑》座垢两侧,用流利的线条,刻出两组人物,共有十多个卷发深目的异国装束的人,牵马携犬,作准备出行状,是不可多得的线刻佳作;北魏的《元晕墓志》四侧,分别刻着有表龙、白虎、朱雀、玄武四神形象,空隙中满填流动的云彩,呈现出飘逸而和谐的奇特意境。它们象绿林一样陪衬着繁花似锦的书法艺术,使碑林这座书法艺术宝库,更加瑰丽异常。

孔庙

走进西安碑林石刻艺术博物馆,首先看到的是西安孔庙的旧址,这里保存着太和元气坊、泮池、棂星门、戟门等孔庙建筑。

孔庙,是封建社会专门祭祖孔子的地方。最早的孔庙建于孔子的故里山东曲阜,各地方孔庙的形制格局基本相同,但最早、最大的孔庙应属山东曲阜的孔庙。

请大家看这个牌坊,它叫太和元气坊。太和元气坊修建于明万历二十年,即公元1592年,是当时的皇族朱惟柪捐资400多两黄金所修建的。

按照当时的礼制规定,进入孔庙应先经过太和元气坊,但因为太和元气坊的南面是城墙,不便人们出人,所以清代时便给西安孔庙加了围墙,西南两面开了供人们出入的礼门和义路,太和元气坊南面的墙被称作塞门,也叫影壁,墙外侧刻有由清末著名书画家刘晖书写的“孔庙”二字。

大家猜猜这个半圆形的池子叫什么?它叫泮池。泮池最早建于元代,后几经修葺。在古代礼制中,天子之学叫辟雍,诸侯之学叫泮宫,泮宫东南和西南方向有水池,形如半月,故称泮池。

这个门叫棂星门,门的上端有麒麟。在元代时为两扇门,到了清代改为三个门。每个门的门额上刻有文字,中门额书“文庙”,即孔庙,东门额刻“德配天地”,西门刻“道冠古今”。棂星是二十八星宿之一,是神话中主管取土的神。在古代,天子祭天先祭棂星,给门起名棂星,比喻祭孔子如祭天。在过去,进出这三个门有着严格的规定,每到祭孔大典时,中门只能进出主祭人员或最高官员,一般官员走西门,东门是供工作人员出入的。

进入棂星门,道路的两旁各立有两个八棱状石柱,它叫“华表”,是明清时的。华表分柱头、柱身、柱基三个部分。柱头上设有承露盘,上边蹲着的动物叫獬豸(音xiezhi,兽名,性忠直),起着仪卫和端详的作用。古时华表的种类很多,也有等级之分,北京天安门和山东曲阜的华表是最高等级的。它们的顶上雕刻有盘龙和云板。现在我给大家说说华表的起源,早在远古时期就已出现华表。传说古代帝王为能听到百姓的意见,曾在宫外悬挂“谏鼓”,大道上设立“谤木”,允许臣民书写自己的意见,早期的华表是木制的,后来演变发展成为石质的。

这个门叫戟门。戟门又称仪门、至圣门,是进入孔庙的第三道门。这座门建于明代,屋顶为十字歇山顶,面开三间,中间为大门,两边对称各有一配室,供祭祖大典的文武官员整理衣冠、熟悉仪规之用。在过去,门的两侧陈列兵器,武官须将兵器放下才能进入孔庙祭拜孔子。

当年祭孔的中心大殿叫做大成殿,它位于现在的碑林广场,令人遗憾的是这座雄伟的建筑于1959年毁于雷火,现在已无法看到它的原貌,只有殿内的部分文物仍保存在西安碑林石刻艺术博物馆。

戟门与大成殿中间的道路两侧,有两排对称的古建筑群,叫东西两庑,在孔庙中是用来供奉孔子的72个弟子的塑像的,现在是西安碑林石刻艺术博物馆的临时展厅。

景云钟与大夏石马

好了,关于孔庙的内容我就讲到这里。现在请大家随我看两件国宝级文物,它们分别是唐景云钟和大夏石马,现立于戟门内的左右两侧。

唐景云钟因铸于唐睿宗景云二年,即公元711年而得名。在唐代,这口钟被悬挂在唐长安城景龙观的钟楼上,后几经迁徙,明代改修城垣时,观内的钟楼又被作为城区标志而迁建于现址,景云钟也一起迁入。

唐景云钟是1953年移入西安碑林的,以青铜铸造,重约6吨。钟身为三格,最顶端蹲有蒲牢,钟身分别雕刻有精美的蔓草、祥云、凤凰、狮、牛、鹤等纹饰及32枚钟乳,既装饰了钟表,又起到调节音韵的作用。钟身正面铸有唐睿宗李旦自撰自书的骈体铭文292字,是李旦书法仅遗于世的绝少手笔。景云钟以它自身独特的形制,精美的雕刻,古秀的书体,幽邃的声音,高超的冶炼技术,跻身于世界名钟之列,中央人民广播电台的新年钟声便源于此,2000年新旧世纪交替之际,唐景云钟又登上方寸之地的邮票,再次成就了它对中国文化的传播使命。

这是一件唯一有大夏记年的文物,称为大夏石马。大夏即为大夏国,是东晋十六国时期少数民族匈奴人赫连勃勃建立的国家,拥有陕西北部和内蒙古部分地区。赫连勃勃于公元407年定都陕北的统万城,又于417年攻占长安,命其长子赫连璝(音义同瑰)为大将军,镇守长安。这匹马便立于长安县查家寨赫连璝的墓旁,在马的腿部下方刻写着“大夏真兴六年……大将军”等字样,这便是大夏国铁骑神骏征战南北的纪念与见证。

在碑林中轴线非常醒目的位置,矗立着7座清代建筑的碑亭,每个碑亭里都有一座巨大的碑石,它们均为满汉两种文字合刻,是康熙、雍正、乾隆三位皇帝亲自为平定朔漠,大、小金川,青海,回部,准噶尔等西北地区的叛乱所书写的记功碑石,由于种种原因,这些碑石目前没有对外开放。

西安碑林概述

大家现在已经在不知不觉中即将进入一个碑的海洋、书的世界。为了让大家更好地欣赏这些文化瑰宝,我先给大家介绍一下碑林的发展史。

西安碑林是西安碑林石刻艺术博物馆的主体陈列,因碑石如林而得名。西安碑林现有7座展室、7条碑廊和8座碑亭,共展示了1000余种碑石墓志。这里的每一座碑石,都蕴藏着极为丰富的文化内涵,在时代上源启两汉,止于民国,在内容上包举历史、宗教、文化、地区等各个方面,而在书法艺术上更是真、草、隶、篆众体兼备,汉、魏、唐、宋,名家辈出。悠久的历史与厚重的文化,使得西安碑林名副其实地成为1961年公布的全国第一批重点文物保护单位,并被列为石刻类第一号。如今的西安碑林更以其国家特殊旅游参观点和海内外游客向往之地的光荣和声誉,跻身于中国4A级旅游景区和《世界文化遗产》的预备清单。

《石台孝经》

这通碑叫《石台孝经》碑,国宝级文物。它以在碑林众多碑石中体积最大、形制最独特并且最早移入西安碑林而构筑在碑林中轴线的聚焦点上,成为这碑石之林中的迎客第一碑。《石台孝经》碑刻于唐天宝四年,即公元745年,因为由皇帝李隆基书写孝经并注释,整个巨石又立于三层石台之上而得名。《石台孝经》碑四面刻字,碑头上雕刻着灵芝云纹簇拥的双层花冠,三层石台四周刻饰有瑞兽、蔓草等图案。题额是太子(后来的唐肃宗)李亨用篆书写成的“大唐开元天宝圣文神武皇帝注孝经台”。碑文内容是被历代封建王朝奉为治国之本和约束民众准则的“孝经”。孝为天之经、地之义、民之利、德之本,这在碑侧所刻唐玄宗的一段行书批注中也有着明白昭示:“孝者德之本,教之所由生也,故亲自训注,垂范将来。”《石台孝经》之所以名播寰宇的原因,就是它的书法。碑文中的经文与注文都是“开元圣主”唐玄宗李隆基用隶书所书。

《石台孝经》从刻成至今已有l000多年的历史了,它刻成后最早立于唐长安城务本坊的国子监内,公元874年,黄巢起义爆发,长安城遭到战火冲击,与《开成石经》一同遭到劫难。公元904年,朱温胁迫唐昭宗东迁洛阳,唐长安城遭到毁灭性的破坏,国子监也在劫难逃,这时,佑国军节度使韩建开始缩建长安城,国子监被划在城外,韩建便将《石台孝经》迁到城内的“唐尚书省之西隅”。北宋元祐二年 (1087年),陕西运转副使吕大忠又将《石台孝经》、《开成石经》及一批重要碑石移至西安碑林现址,使之成为西安碑林的第一批文物,奠定了西安碑林的发展基础。

第一展室

陈列于西安碑林第一展室的《开成石经》,是北宋元祐二年(1087年)和《石台孝经》一起移入碑林现址的第一批文物。《开成石经》因刻于唐文宗开成二年(837年)而得名,是国宝级文物。《开成石经》共刻在114座碑石上。每石2米多高,均两面刻字,总计228面,内容包括《周易》、《尚书》、《诗经》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋榖梁传》及《孝经》、《论语》、《尔雅》等12部儒家经典,共计160卷,65万多字,被誉为最重、最大的一部图书,具有“石质图书馆”之称。清代补刻的《孟子》17面3万余字也陈列于此,合称《十三经》。

每当人们看到这些刻满经书的碑石,在感慨之余都会提出这样的问题:古人为什么不惜花费巨大的代价将这么多的文字刻于石头之上呢?我们知道,上面所说的12部经书都是古代封建知识分子的必读之书,在印刷术不很发达的唐代,阅读经书主要靠传抄,这样难免失误,为了有一个标准的版本,便有了唐文宗开成二年 (837年)的刊刻石经。

当然,将儒家经典镌刻在石头之上以利学习与流传并非起始于《开成石经》,在中国历史上,大规模刊刻儒家经典的举措共有7次,即东汉的《熹平石经》、魏的《正始石经》、唐的《开成石经》及后蜀的《广政石经》、北宋的《真平石经》、南宋的《绍兴石经》和清的《乾隆石经》。由于自然和战争的损坏,这7座刻经除了清代《乾隆石经》因刊刻较晚还完好地保存在北京国子监旧址外,唯有唐代的《开成石经》依然齐备地林立在西安碑林。

作为博大精深的民族文化财富,《开成石经》能够完整地保存到今天,凝聚了历代仁人志士的精诚奉献和不懈努力。仅明代嘉靖年间的大地震,就有40多块碑石倒塌、断裂,其余末断的也是伤痕累累,为了保护这一珍贵的文化财富,当时的西安学府专门组织人力,将震倒的碑石扶立而起,断裂的碑石补缀上去,残缺的文字则补刻小石,另立碑旁,就这样,一块碑一块碑地修整,一个字一个字地补刻,终于使《开成石经》这一中国古代文化的精髓,历经千年沧桑而成为西安碑林在历史与文化方面最为厚重的精华。

在阅读了中国古代最大、最重的一部巨著之后,我们将步入碑林第二展室,这里集中展出了唐代的一批重要碑石。

第二展室

我们知道,唐代是政治、经济、文化较为发达的时期,书法艺术在这一时期也达到鼎盛,涌现出一批著名的书法大家和书法作品,在这里,您可以尽览唐人的书法,感受时代的气息。

这通碑叫《大秦景教流行中国碑》,是记载基督教传入中国情况的一座碑石,是国宝级文物。

“大秦”是我国古代对东罗马的称呼,“景教”是基督教的一个流派,称聂斯脱里派。此碑记载了这一教派的僧人阿罗本于唐太宗贞观九年(635年)历尽艰辛由波斯进入中国传教的情况及景教的教旨、教义、教规,记载了唐太宗李世民对景教的欢迎态度以及在长安城修建大秦寺、诏许景教在中国传播,并且自太宗至德宗的历代皇帝无不宠幸有加,使景教大盛的史实。此碑在公元781年刻立于大秦寺内,后来武宗禁止外教,致使寺毁碑塌。1622年重新出土,立在金胜寺,1907年移藏西安碑林。景教碑出土后,极受后人特别是欧洲的基督教徒的关注。光绪年间,一个名叫荷尔姆的丹麦人企图用3000两白银换走景教碑,遭到了地方官员和百姓的强烈反对与阻止,最终荷尔姆只得将一块复制的碑石运往纽约,据说今天在国门以外已有几块“景教碑”的复制品,而唯一的真品依然幸存于西安碑林,并得到国宝般的呵护,成为了解与研究中国古代中西文化交流的最珍贵的实物见证。

这座碑石叫《皇甫诞碑》,是初唐四大家之一欧阳询的代表之作,国宝级文物。

欧阳询经历了陈、隋、唐三个朝代,书法尽得隋碑峻利,又不失北朝风貌,是唐代颇具影响的一位书法巨匠。欧阳询从小聪明、勤劳,读书能一目数行,父亲生前好友见他体弱瘦小就教他读书习字,他将所有精力用于学习,不仅书法闻名于世,而且知识渊博,为人谦虚。据说在他年近70岁时,有一次在外出途中,偶尔看见路边杂草丛中有一石碑,于是下马观看,发现是西晋著名书法家索靖书写的一块碑石,欧阳询非常喜欢,端详了许久,可是站得时间太久,感到腰酸腿痛,便转身策马上路,走不多几步,又返身回来,舍不得离去,最后干脆以毯铺地,坐卧碑前三天三夜,细心琢磨领会碑文的风采和神韵。

由于欧阳询高超的书法造诣,深得唐朝开国皇帝的赏识,李渊登基不久,便授他为给事中。太宗继任后,又任他为弘文馆学士、太子率更令。因此欧阳询的书法在当时便名扬海内外,日本、朝鲜等国纷纷派使者求书。现在日本的《朝日新闻》报头便是在欧阳询的隶书《宗圣观记》碑中集取 “朝”、“日”、“闻”三字,并将 “亲”与“斤”组成 “新”字而成,可见欧阳询书法的地位之高和影响之大。

这通碑叫《同州圣教序碑》,所书内容包括唐太宗李世民为玄奖所译佛经写的序和太子李治为其父的序作的记,书者是初唐楷书四大家之一的褚遂良。褚遂良的书法直接影响了宋、元、明、清楷书朝着娟秀方向发展的轨迹。褚遂良用楷书写的“圣教序碑”共有两通,一通是立在大雁塔下的《雁塔圣教序碑》,一通就是保存在西安碑林的《同州圣教序碑》。

《同州圣教序碑》是在唐高宗欲废皇后王氏,立昭仪武氏为后,褚遂良抗争犯上,极力反对,触怒高宗而被贬同州后所写的。据说褚遂良书写《雁塔圣教序碑》时当着皇帝、太子、大臣的面,所以过于拘谨,没有完全发挥出自己的风格。在被贬同州任刺史时所写的《同州圣教序碑》运笔流利飞动,章法疏朗,显得清峻飘逸。

这通碑石叫《道因法师碑》,为书法家欧阳询的儿子欧阳通所书。欧阳通以“善学父书”而著称。这通碑石从整体看,在运笔和风格上酷似其父。在欧阳通很小的时候,他的父亲欧阳询不幸去世,母亲徐氏教他学习父书,他废寝忘食地临摹,毫不倦怠,加之幼年时,又曾得到父亲的亲自教诲,所以他的书法很出色,父子同名于当时,称 “大小欧阳”。

传说欧阳通对自己的作品十分珍惜,如果要求他写字,他必须用象牙、犀牛角的笔管,狸毛和兔毛的笔头,松烟和麝香的黑墨,否则他是不肯轻易动笔的。因此他的作品留传下来的很少,目前保存下来欧阳通的墨迹除存于河南博物院的《泉男生墓志》外,就是这座《道因法师碑》。

如果把中国古代书法艺术比作一条绵延不断的山脉,唐代书法则是这山脉中最辉煌的山峰,而雄踞在这艺术之颠的代表人物便是被喻为楷书第一人的颜真卿。

根据文献统计,颜真卿一生书写的碑石共有70多通,但保存到今天的仅有十多通,而西安碑林就收藏了7通颜真卿的碑石,这足以显示颜真卿在中国书法史上占据的独特的地位,同时也可以印证西安碑林丰富的馆藏。

我们现在看到的这通碑而便是颜真卿留传于世的碑石之中最早的一通。

这通碑石的全称是《大唐西京千福寺多宝佛塔感应碑》,碑文记述了唐代僧人楚金禅师兴建多宝塔的经过,属国宝级文物。《多宝塔感应碑》是颜真卿44岁时书写的,从一个人的生理年龄来讲,44岁已经是人到中年,但在颜真卿的书法创作历程中,这时正处于早期阶段,这个时候他的书法多得初唐书法家欧阳询、褚遂良、张旭等人的影响,具有明显的初唐气息。虽然《多宝塔感应碑》算不上颜真卿的成名作品,却是他现存作品中时代最早的一件,历来都是人们学习楷书的范本。

这通碑石叫《颜氏家庙碑》,是颜真卿72岁时为纪念他的父亲而立的家庙碑。碑文记述了颜氏家族的世系与功业。仅从文中的“孔门达者七十二人,颜氏有八”这句话,我们便可看到颜氏家族的兴盛和荣耀。从书法上看,如果《多宝塔感应碑》是颜体的早期代表,那么《颜氏家庙碑》则是颜体步入辉煌与成熟的杰作。

俗话说“字如其人”,如果用这个标准来衡量,颜真卿的确是“字如其人”的典范。颜真卿出生在一个破落的官僚家庭,同时也是一个重视传统教育的世家大族。他的五代祖就是以撰写中国古代家训第一书《颜氏家训》而著称于世的颜之推,他的曾祖、祖父和父亲也都以擅长书法而闻名,就连他母亲的家族同样也是书家辈出。因此,颜真卿虽然3岁丧父,却依然能够从母亲和叔父那里得到良好的教育。教育的完善和盛唐文化的熏陶,不仅造就了他盖世的书法,而且熔铸了他忠臣烈士的刚直品性和伟岸人格。当“安史之乱”、国家存亡之际,他以平原太守的身份首举义旗,捍卫朝廷;在李希烈叛乱时,他奉命前往淮西劝降。在叛军营中,他置生死于度外,面对刀丛剑棘,他正气凛然,怒斥叛贼。随后又毅然为自己写下遗书、墓志和祭文,并指着房间的一角说:“死后就把我埋在这能够遥望长安的地方。”一代忠臣和书法巨匠颜真卿以77岁高龄横遭毒手,为国捐躯了。然而,他那集天地正气与人间骨气于一身的伟大精神却名垂金石,功昭日月。

这通碑叫《大唐三藏圣教序碑》,是在历史文化与书法艺术上具有双重意义的名碑,国宝级文物。它是由中国古代最杰出的政治家唐太宗李世民撰文,文章歌颂的是最卓越的佛学家、旅行家和翻译家唐三藏法师玄奘,而碑文的书法又是集自中国最著名的书法至圣王羲之的笔迹。就是这样一座丰碑将中国历史上三位最辉煌、最耀目的伟人联系在一起,并因此成为中国金石文化史上最有影响的“三绝碑”。

说起这通碑石,还有一段有趣的故事。当唐太宗为中国四大佛教翻译家玄奘所翻译的佛经亲自写好序文之后,玄奘的弟子怀仁和尚为师父感到无比荣耀,他又知道唐太宗酷爱王羲之的书法,以至将王羲之的书迹“置诸内室,朝夕观览”,所以他决心将圣教序的内容用王羲之的行书集结而成。于是怀仁和尚花了20多年的时间,从所看到的王羲之的行书中细细拼凑,并注意使之有一气呵成之感,有些字实在无法找到,他便不惜重金求购,终于集成这通碑的碑文。

下面看到的这通碑石是晚唐楷书大家柳公权所书写的,叫《玄秘塔碑》,国宝级文物。因为颜体饱满,柳体嶙峋,而二人又各领风骚百年,因此后人将他两人推举为盛唐与晚唐楷书的代表,以后称他们的字体为“颜筋柳骨”。

柳公权经历了唐代的穆宗、敬宗、文宗三代皇帝,穆宗时被召为翰林院学士,书法名气褒扬于天下。相传穆宗曾问柳公权:“笔何尽善?”他回答道:“用笔在心,心正则笔正”,这便是被传为佳话的“笔谏”。

走出碑林第二展室,当您还回味于唐代书法艺术的无穷魅力之中,为那大唐盛世的英雄豪气所震撼时,在这个简洁、幽静的小院里,我们一同来感受一番北魏书法的神韵。

小院墓志石

小院两边走廊及四周墙上陈放着许多方形的石头,这些方形石头叫墓志。碑林博物馆存有墓志1000多方,这里看到的仅是北魏时期的部分墓志。墓志在功用上与墓碑完全相同,如同立在地上的墓碑,目的是“树碑立传”。墓志则是埋在墓里面的,上面刻着死者的生卒年月、籍贯、系谱、履历官职、生平事迹和赞颂死者的文辞,主要的目的是为了防止陵谷变迁,后人不知死者是谁。墓志的产生和碑有很大关系,根据历史记载和考古发现来看,墓志在我国汉代时已有雏形。到了魏晋时,因为天下厚葬风气很盛,所以皇帝下诏书严禁厚葬,严禁立碑,人们就把原立在墓外的碑演化成墓志埋在地下。最初,还是碑的样子,立在墓的中间,后来慢慢定型成这种方方正正的样子,平躺在墓里。到了隋唐,禁碑的命令解除了,重新可以立碑,这样墓志和碑的用途就各有分工,碑立在墓外,墓志埋在地下。

我们现在看到的这些墓志是北魏时期的。这个时期不许立碑,所以要了解这一时期的书法,很大程度上要看墓志上的字。北魏的书法在书法史上称为“魏体”,是隶书向楷书演变的过渡阶段,艺术上崇尚自然,法无定法,古朴拙雅,生动活泼。我们现在看到的北魏墓志大多数是在河南洛阳邙山出土的。北魏孝文帝改革,迁都洛阳,明令规定,死后不得“归葬代北”,必须葬在洛阳。邙山位于洛阳城北,黄河南岸,景色优美,土质很好,古人认为这里是死后葬身的“风水宝地”,有“生居苏杭,死葬北邙”的说法,所以北魏的皇室宗亲及贵族的墓地都集中在这里。20世纪20年代,国民党元老于右任先生为了学习魏碑,热衷于古代碑刻的收集,悉心收藏北魏墓志,其中有7对夫妇的合葬墓志,所以称收藏的墓志为“鸳鸯七志斋”藏石。1938年,于先生将这批墓志捐赠给西安碑林石刻艺术博物馆。当时只要求保留这些墓志的拓印权,收入维持于先生在家乡陕西三原县创办的民治小学的日常开支,现在我们看到的,仅是其中的一部分。我想,此时您站在这里,面对这一方方墓志,一定会为于先生这种热爱祖国文物、精心保护祖国文物的爱国之情深深感动。

第三展室

走进碑林第三展室,您会发现碑的形状很多,有圆头的、方头的、尖头的,还有的像花瓶一样束着腰,碑上的文字更是真、草、隶、篆应有尽有,时代跨度从汉代到宋代1000多年,通过这些不同形状、不同书体、不同类型的碑石,可以使我们了解中国书法艺术及碑石形制的发展演变过程,这也正是第三展室所有碑石特有的丰富知识内涵和文化底蕴。

这通碑石叫《宋篆书目录偏旁字源碑》,碑上刻的是东汉许慎的《说文解字》中的部首偏旁,共540个字,梦英用篆体书写,每个篆字下面用楷书作注音。碑中的篆字古朴典雅,凝重浑厚,是不可多得的书法佳品。同时,这块碑也给我们提供了古代构字法的典型范例。如“男”字,运用了古代造字六法(又称六书,即象形、形声、会意、假借、转注,指示)之一的“会意”。在中国古代,一般是男耕女织的自然经济,男子是农田耕作的主要劳动力,所以“男”字就由“田”和“力”组成。在有的篆字底下出现了两个楷书注音的情况,这是古代一种反切的注音方法。用前一字的声母和后一个字的韵母相拼,如 “秃”字,就是由“土”、“禄”注音的。

这通碑石的撰写者梦英是北宋初年的一位和尚,以擅长篆书而闻名当世,西安碑林收藏的《篆书千字文》与《篆书目录偏旁字源》二碑就是他的传世代表作。梦英自认为从唐代李阳冰之后,只有他最能继承和阐释篆书的笔法,这虽然有自夸的成分,但其篆法落笔遒劲,纵横得宜,对后世毕竟还是产生了较大影响。

《曹全碑》是东汉灵帝时的合阳县令曹全所立的,属国宝级文物。曹全曾立过赫赫战功,而且任官期间清正廉洁,为百姓所拥戴。这通碑石就是百姓和官吏为曹全集资刻立的,碑阴刻有当时捐钱人的名单。《曹全碑》属汉隶中婉约妍秀一派的典范,在书法史上占据着重要地位。

《仓颉庙碑》是汉代人为纪念仓颉所立。仓颉是传说中汉字的创造者。在远古时代,人们并没有文字,只能通过语言来交流。但随着社会的分工、生产的发展,往往需要将一些事情记录下来。最初人们记事,只能采用结绳记事法,就是打一个结代表什么事,两个结又代表什么事。每一个结数都有它特殊的含义。仓颉当时是黄帝的史官,需要记录很多事情,但记多了就会混乱。有一次天下大雪,仓颉出外散步,看见雪上留下的鸟兽的爪印,从而受到启发,根据自然界事物的面目创造了中国的文字。实际上仓颉造字仅仅是个传说,文字的产生是经历了几代人很多时间的努力才逐步完成的,仓颉可能只是汉字的整理者。

《唐公房碑》也是东汉时期的碑石,书法奇特,历代的金石书籍和地方志中多有著录。但因为刊立的时间较早,到唐末时已经很漫漶,今天就更严重了。碑文记载的是西汉王莽时期的一个传说故事:陕西城固县人唐公房,学道成仙,在服了师父真人李八百给的丹药后,一天中午,带着妻子、六畜、房屋,飞升上天。于是后来就有了“一人得道,鸡犬升天”这句成语。

看到这里,观众朋友一定会提出这样的问题,为什么《仓颉庙碑》和《唐公房碑》两座碑上都有一个圆孔,《唐公房碑》上还有三条弧形的浅槽呢:下面我们就为大家介绍一些有关碑的情况。

“碑”这个词,早在我国先秦文献中就已经有了记载。那时的碑上多凿有一个圆孔,叫做碑穿。那时所谓的“碑”,是立在宫庙里用来测看日影和拴系牲畜的竖石,也指立在墓穴边用来安装辘轳、引绳下棺的厚木板或木柱,和后来刊刻文字、记功颂德的石碑虽然名字相同,但用途却不同。

从战国到秦代,是我国碑刻的萌芽期。这个时期的文字刻石,并没有固定的称呼,也没有统一的形制,有立石、刻石、石刻等不同的叫法,而且所用的石材,多没有经过打磨,形状也很不规则。

到了汉代,尤其是东汉时期,碑刻进入到形成和发展的时期。原来那些立于宫庙之中的竖石这时已失去了测日影、拴牲畜的功用,而是被用来刻写记功颂德的文字;立于墓穴旁的厚木板也演变成记写死者姓氏、籍贯、生卒年月和生平事迹等纪念文字的石质墓碑,从这时起,碑才成为今天意义上的“碑”。

最初定型的碑,形状像是一块方形的石板。上端叫“碑首”或“碑额”,碑首以下叫“碑身”。碑身正面叫“碑面”,也叫“碑阳”,背后叫“碑阴”。碑身两边称为“碑侧”。碑身下面一般还配有一个碑座,学名叫“碑趺”,也就是在一块方石上依据碑身底面的长、宽凿一个凹槽,然后将碑嵌进去,这样碑体就既稳固又不易陷人地面了。

《仓颉庙碑》和《唐公房碑》都是汉碑,为什么样子却不一样,一个是尖首,一个是圆顶呢:实际上,这就是碑首的不同。早期的碑首基本上可以分为三种,也就是方形碑首、圭形碑首和圆形碑首。

方形碑首实际上就是一块长方形石板,无额也无穿,造型简单,如《曹全碑》。

圭形碑首,是上锐下方形的尖头碑,也就是像《仓颉庙碑》那样,因整体状似“玉圭”而得名。玉圭从原始社会开始,就被视为是与神灵相通的礼器。周代筑坛祭祖时,就有把圭埋在坛下奉献祖先的做法。到了汉代,又把圭列为五瑞之一,推为一种崇高的信物。所以汉代人就用圭作为这种记功颂德的碑的一种造型。

所谓圆形碑首,就像《唐公房碑》这样,碑头呈圆形,碑身为方形,有人认为这是受了古代“天圆地方”宇宙观念影响所致。实际上,圆首碑的出现是要早于尖首碑的。而且圆首碑上一般多在碑首凿出儿条弧形的浅槽,叫碑晕,据说是用来羁勒穿中伸出的粗绳。后来随着碑石的演化发展,碑晕失去了它的实用功能,但仍被沿袭留在碑首,变成了一种装饰性的纹样。再后来,晕纹的两端雕出垂下的龙首,于是弧形的晕就不再是简单的线条,一变而成造型简洁的龙身。再往后发展,龙身就出现片片鳞甲,雕工也愈精湛细腻。这种尖首和圆首,经过魏晋南北朝的演化发展,两种形式逐渐结合在一起。到隋唐,碑首定型为圆首蟠螭盘结中寓——圭状碑额的式样。所谓蟠螭,就是螭龙,是一种黄色而无角的龙,是用来专门装饰碑首的。在我国古代,龙被看作是一种抽象而又威力无比的神灵,龙具有驾驭云天的奇异本领。人们在碑首上雕龙,目的大概就是借助龙的威力,达到震慑的效果吧。

由此可见,碑的发展从汉代到明清,从较为实用的物品到具有“树碑立传,永垂不朽”的文化含义,经历了漫长的发展和演变过程,表现出不同的时代风格和文化特色。

这通叫《宋大观圣作碑》,碑上的字体很像我们今天的硬笔书法,它叫“瘦金体”,是由北宋末年的皇帝宋徽宗赵佶书写的。赵佶虽然不是瘦金体的开创者,但却是将这种纤细、犀利风格发展成特有书体的人,他本人也是以瘦金体而驰名书坛的。瘦金体的“金”字本来是“筋骨”的“筋”,后来改为 “金银”的“金”,据说就是源自人们对宋徽宗“御书”的珍视。

提起《三字经》、《百家姓》、《千字文》,大家都听说过,它们涉及内容广泛,通俗易懂,读起来朗朗上口,是我国古代少儿启蒙教育的教材。

其中的《千字文》,与王羲之还有一定的关系。据说南北朝时的梁武帝,非常喜欢王羲之的书法,命令大臣殷铁石在王羲之的书帖中拓出1000个不重复的字,让儿子们临写。后来又认为太零碎散乱,就让侍从周兴嗣把这l000个字编成四字一句,两句一韵,内容为包罗万象的儿童的启蒙读物,雅俗共赏,流传广泛。据说周兴嗣一夜完成,因用脑过度,头发全白。

历代书法家多喜欢以此为内容而进行书法创作。传说隋代的智永和尚就曾写过800多本。在碑林第三展室看到的还有张旭的《断千宇文》、怀素的《草书千字文》和梦英的《篆书千字文》。智永是“书圣”王羲之的后代,继承家法,书艺超群。

这通碑石是唐代著名书法家张旭书写的,叫《断千字文》。张旭以草书著称,书法神奇飘逸,是继汉代张芝以后的又一“草圣”,而且是狂草书体的鼻祖。是他将草书做了较大的革新,使字与字上下相连、首尾相接,字体洒脱奔放,令人眼花缭乱。张旭嗜酒如命,每喝必醉,而且往往酒后呼喊奔走、奋笔疾书,兴奋至极时甚至用头发蘸墨书写,状态几近癫狂,所以被人们戏称为“张癫”。他的草书在唐代曾与李白的诗歌、裴旻的舞剑共誉为“三绝”。

怀素(725-785年)是张旭之后以狂继癫的又一位草书巨匠。怀素从小家境贫困,便出家当了和尚,但他自幼喜欢书法,并刻苦练习,由于家境贫困,无钱买纸,便在院里种满了芭蕉树,用芭蕉叶代纸练字,练秃的毛笔埋成了土丘,他称之为“笔冢”。与张旭相同的是,怀素虽为和尚、但喜欢喝酒,并乘着酒兴挥笔作书,因此便有了“狂素”之称。李白曾写诗赞赏道:“少年上人号怀素,草书天下称独步,墨池飞出北溟鱼,笔锋杀尽中山兔。”由此可知怀素在当时已有震撼海内的大名。

“癫张狂素”的草书一定会带给您心灵的震颤。我们趁此机会再来看看您眼前的这两方碑石,它们都为长方形的石块,所以就有必要在此给大家介绍一下“碑”与“帖”的区别。碑一般是竖长摆放,有额有座。立碑的目的是传名于后世,所以碑文内容一般都是对碑主人或事件的歌颂,有一定的格式,字体以庄重严谨的篆书、楷书、隶书为主,比如《曹全碑》、《颜勤礼碑》等都属这一类。而帖是专门为学习书法者提供前代名人书法而刊刻的,以字体的优胜为选择的标准

爱华网

爱华网