至于李叔同的出家原因,这是许多人都想了解的。对此,不同的人有不同的理解,研究界也有过一些不同的观点。其实,就李叔同的出家而言,不仅仅现今是人们探讨的问题,就是在当时也是社会上议论的一个热门话题。仁者见仁,智者见智。李叔同本人在《我在西湖出家的经过》一文中讲述了他出家的客观经过,可谓十分详尽。但他并没有道明其在主观上的原因。这就引得众人诸说频出,可谓竭尽钻研之能事。我个人认为,除非发现李叔同本人的“供词”,否则其“研究”结果不是徒劳的,就是不完整的。反之,若不对李叔同的出家作出较为可信的解释,就像对待历史上许多高僧一样——人们并未要求一定要回答他们是为何出家的——这似乎也不行。因为李叔同毕竟是李叔同,他的影响实在是太大了,今人有对他出家作出一种比较合理的解释的要求。就我的本意而言,李叔同是一个个体,

沈本千作《弘一大师云游图》他出家的真正原因也只有他这个“个体”才最清楚。我们可以用历史唯物主义和辩证唯物论对一个时代中出现的某种社会思潮作出解释,可以就近代中国历史上某一类知识分子的信仰作出历史的诠释。但这都是针对某一种思潮、某一个群体而言的,并不能完全适合某一个个体,更况且人除了社会性外,还有其自然性。所以,我们只要弄清楚他出家的客观经过就可以了。但我若果真如此处理问题,读者或许不会同意。这样说来,我只能就自己的一种倾向性的认识作一阐述,并与读者商讨。

我倾向于丰子恺的“三层楼说”,也可以叫作“人格圆满说”。1948年11月28日,丰子恺为厦门佛学会作过一次题为《我与弘一法师》的演讲。在这篇演讲中,丰子恺说:“我认为他的出家是当然!”为何这样说呢?丰子恺接着发表了他的见解:

……我以为人的生活,可以分作三层:一是物质生活,二是精神生活,三是灵魂生活。物质生活就是衣食。精神生活就是学术文艺。灵魂生活就是宗教。“人生”就是这样一个三层楼。懒得(或无力)走楼梯的,就住在第一层,即把物质生活弄得很好,锦衣肉食,尊荣富贵,孝子慈孙,这样就满足了。这也是一种人生观。抱这样的人生观的人,在世间占大多数。其次,高兴(或有力)走楼梯的,就爬上二层楼去玩玩,或者久居在这里头。这就是专心学术文艺的人。他们把全力贡献于学问的研究,把全心寄托于文艺的创作和欣赏。这样的人,在世间也很多,即所谓“知识分子”,“学者”,“艺术家”。还有一种人,“人生欲”很强,脚力很大,对二层楼还不满足,就再走楼梯,爬上三层楼去。这就是宗教徒了。他们做人很认真,满足了“物质欲”还不够,满足了“精神欲”还不够,必须探求人生的究竟。他们以为财产子孙都是身外之物,学术文艺都是暂时的美景,连自己的身体都是虚幻的存在。他们不肯做本能的奴隶,必须追究灵魂的来源,宇宙的根本,这才能满足他们的“人生欲”。这就是宗教徒。

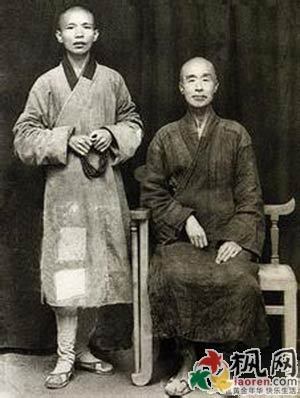

西湖出家(5)

丰子恺认为:“……我们的弘一法师,是一层一层的走上去的。弘一法师的‘人生欲’非常之强!他的做人,一定要做得彻底。他早年对母亲尽孝,对妻子尽爱,安住在第一层楼中。中年专心研究艺术,发挥多方面的天才,便是迁居在二层楼了。强大的‘人生欲’不能使他满足于二层楼,于是爬上三层楼去,做和尚,修净土,研戒律,这是当然的事,毫不足怪的。做人好比喝酒:酒量小的,喝一杯花雕已经醉了,酒量大的,喝花雕嫌淡,必须喝高粱酒才能过瘾。文艺好比花雕,宗教好比是高粱。弘一法师酒量大,喝花雕不能过瘾,必须喝高粱。我酒量很小,只能喝花雕,难得喝一口高粱而已。但喝花雕的人,颇能理解喝高粱者的心。故我对于弘一法师的由艺术升华到宗教,一向认为当然,毫不足怪。”按照丰子恺的认识,李叔同的出家,完全出于“脚力大”者对人生追求的自然渐进,是一种人格的完满和升华。丰子恺还认为:“艺术的最高点与宗教相接近。二层楼的扶梯的最后顶点就是三层楼,所以弘一法师由艺术升华到宗教,是必然的事。”

之所以说丰子恺的论断是比较符合李叔同性格发展的趋势,这倒不是将丰子恺的观点视为评判艺术与宗教的真理,而是说以这样的观点来审视弘一大师这个个体较为贴近实际。

以下分几个层面展开分析:

首先,李叔同是一位注重人格感化的教育家。他强调“文艺应以人传,不可人以文艺传”(见丰子恺《先器识而后文艺》),用丰子恺在《我与弘一法师》中的话说:“因为李先生的人格和学问,统治了我们的感情,折服了我们的心。他从来不骂人,从来不责备人,态度谦恭,同出家后完全一样;然而个个学生真心地怕他,真心地学习他,真心地崇拜他。”丰子恺又在《为青年说弘一法师》中说:“他是实行人格感化的一位大教育家,我敢说:自有学校以来,自有教育以来,未有盛于李先生者也。”出家后的李叔同仍是如此。他在《南闽十年之梦影》中说:“要晓得我们出家人,就是所谓‘僧宝’在俗家人之上,地位是很高的。所以品行道德,也要在俗家人之上才行。”

其次,李叔同是一个万事皆认真的人。丰子恺在《李叔同先生的教育精神》一文中引述夏丏尊对弘一的评价是“做一样,像一样”。丰子恺进而解释说:“李先生的确做一样像一样:少年时做公子,像个翩翩公子;中年时做名士,像个名士;做话剧,像个演员;学油画,像个美术家;学钢琴,像个音乐家;办报刊,像个编者;当教员,像个老师;做和尚,像个高僧。李先生何以能够做一样像一样呢?就是因为他做一切事都‘认真地,严肃地,献身地’做的缘故。”李叔同出家刻苦研究佛学自然是事实,但只要联系到他当初在抵制洋货运动中连宽紧带都不用的认真态度,继而联想到欧阳予倩迟到五分钟而不得一见的事,那么人们就不会奇怪当李叔同在夏丏尊那里看到介绍断食的文章后一步一步按照要求去实行的执着精神,就不会奇怪他在杭州虎跑寺里见到出家人的生活后内心充满兴趣而又一步一步研究佛教直至出家的行为轨迹。这原本就是他性格的必然发展趋势。

李叔同曾将自己的出家行为视为生死大事。这生死大事是什么?那就是李叔同在物质、精神生活都满足了之后,要去探究灵魂的来源、宇宙的根本。正是有了如此弘志,他才把财产、子孙、名利等视为身外之物,把学术文艺也看成暂时的美景,甚至以为自己的身体也是虚幻的存在。如果不是为了探究人生根本的问题,李叔同没有理由去过苦行僧般的生活。他完全可以依仗自己的名声,借机自树一帜,可在佛门中谋求一个显赫的地位。然而李叔同没有,他既不曾高树法幢,广收徒众,示现大法师的威仪,也不曾发起什么佛教团体;既无佛门中之职衔,也没有党政要人、闻人大亨做他的徒弟、护法。他是那样淡泊,孤云野鹤,一心念佛。

所以,我们与其说李叔同的出家是诸种客观原因造成的,还不如说他的出家是主观性格促就的。这样说并不等于完全无视李叔同对当时中国社会状况的态度。在那种民族屈辱、内外交困、民不聊生的社会现实面前,有些人遁入空门可能是一种人生幻灭、悲观厌世的表现。但对有些人来讲,比如李叔同,他并不认为人生是无意义无价值的,相反,在喧嚣的尘世之外,仍有积极的追求所在。从这层意义上讲,李叔同从没有把佛门看作人生幻灭的标志,他的行为仍是一种超越世俗价值观的悲壮的追求人生价值的表现。他向往佛教世界的深广宏大,他在那里面找到了属于他自己的而不是别人的归宿。事实或许就是如此,一切善意、恶意的在客观因素上猜测都是徒劳的。

来源:国际在线

爱华网

爱华网