《等高线与地形图的判读》教学设计

广东实验中学 刘中礼

一、教学目标

1、理解海拔、相对高度、等高线、等深线等基础知识。

2、理解等高线的形成原理。

3、能够在等高线地形图上判断山地不同部位的等高线形态。

4、初步学会判断地势的高低起伏,在地形图上识别五种主要地形。

二、教学重点

等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系。

三、教学难点

等高线的形成原理、地形图上中五种主要的地形类型的判读。

四、教学方法

讲授法、演示观察法、自主学习法等。

五、课时安排

2个课时

六、教具准备

多媒体课件

七、教学过程

教学环节 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |

复习旧知 | 【提问】 地图的三个基本要素是哪三个,并与学生一起总结 | 思考回答 | 巩固旧知,为新课做准备。 |

创设情境 导入新课 | 【教师导入】 课件展示不同景观图片以及地形图,“我们认识的这些地图,都是绘制在平面上的。大家都知道地球表面有高山,有低地,是高低起伏不平的,那么,如何将高低起伏的地表特征比较准确地在平面的地图上表示出来呢?——这就是本节课要重点讨论和学习的‘地形图的判读’。 【案例讲解】古代作战时讲究“天时,地利,人和”;现代地形图多种用途。 【下达任务】要正确阅读地形图,我们需要掌握五个方面的内容 | 1.欣赏图片,了解地形图的重要性,激发学习兴趣。 2.熟悉任务,准备解决问题 | 通过古代战争中讲究“天时,地利,人和”的案例以及地形图在现代生活中的作用来说明判读地形图的重要性。 以设置任务的形式来激发学生积极主动解决问题的意识。 |

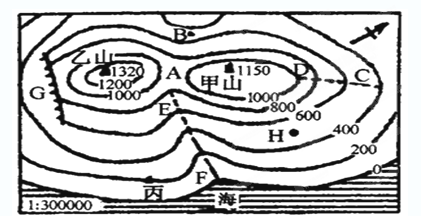

明确概念 夯实基础 | 【悬念设问】为什么珠穆朗玛峰会有两个不同的高度值呢?这两个高度值又是如何测量得到的呢? 【课件展示】让学生观察对甲、乙两地高度的测量方法,并提示从不同起点算,甲地的高度有什么不同。 【归纳小结】海拔、相对高度的概念。 【解决问题】请同学们分析解决前面提到的珠穆朗玛峰为什么会有两个不同的高度。学生回答后,教师评价并确定正确答案。 【随堂练习】 甲山的海拔为米,丁山的海拔为米,甲山相对丁山的相对高度为米。 | 1.学生观察比较:因为观测的基准面不同,测得的高度就不同; 2.理解并识记:海拔、相对高度。 3.随堂练习,巩固知识 | 让学生仔细观察认真思考读懂图,培养学生的洞察能力和比较能力。教师提示学生从两者的相同点和不同点来进行比较,使学生明确由于起点不同,有海拔和相对高度两种高度。 与实际相联系,感受学习对生活有用的地理——珠穆朗玛峰的两个高度值,使学生能够真正掌握所学知识。培养学生的纵向思维的能力。 |

自主学习 理解原理 | 【过渡承转】地球表面高低起伏不平,人们是怎样把立体的高低起伏的地形绘制到平面地图上的呢?这就要通过等高线来表示。 【学生自学】 读课文并观察P24图1.35,P25图1.36,回答等高线,等高距的概念及其特点 【课件展示】 等高线的绘制 【归纳小结】 用等高线表示地形的地图就是等高线地形图;等高线特点 【随堂练习】

如果B是在等高线上,那B的海拔是米; 如果M和N都在等高线上,M与N的相对高度是米。 【设疑提问】等高线又是如何绘制到平面地图上的呢? 【课件展示】让学生观看PPT动画,教材P24图1.35,理解等高线图的绘制过程 【归纳小结】将不同海拔高度的等高线垂直投影到同一水平面上,即可绘制成等高线地形图。 | 1.读图理解等高线的定义及特征 2. 反馈练习,巩固知识 3.观察理解等高线的绘制原理 | 等高线地形图的判读,非常枯燥抽象,因此利用自制动态课件,依赖学生最直观的自身体验,使学生主动接受知识。课件演示绘制等高线地形图,让学生逐步掌握等高线地形图的绘制原理和判读方法。 及时练习,巩固提高,并反馈学生学习情况。 |

理解原理 找出规律 | 【过渡承转】 现在我们已经了解了等高线地形图的绘制原理,那么我们可以从等高线地形图上获取到什么信息呢? 【引导总结】展示PPT,教师引导总结“等高线疏密与山体坡度陡缓的关系”。 【随堂练习】 请你替这位老爷爷安排一下登山路线, 并且说说原因。 【引导推理】同理得出等深线的含义 【过渡承转】山地的形态是各种各样的,如山顶、山谷、陡崖等,它们在等高线地形图上是如何表示的呢?应该如何去辨认它们呢? 【课件展示】山体不同部位图片,让学生识别山体不同部位。展示长城图片,让学生回答长城一般修建在山体的什么部位(山脊和山顶),并解释原因。 【课件展示】让学生看“山体不同部位的等高线形态示意图”。 【讲解归纳】 山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖的等高线形状及其特点。 | 1.学生观察等高线示意图,并对照山体地形思考:等高线的疏密与山体坡度陡缓的关系。 2.讨论归纳:等高线密集,坡度陡;等高线系稀疏,坡度缓。 3. 反馈练习,巩固知识,活学活用。 3.理解等深线的定义。 4.观看多媒体演示,熟悉不同山体部位,观察不同部分的名称位置以及表示它们的等高线的特点,即辨别其方法。 5.理解识记:山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖的等高线形状及其特点。 | 让学生自己发现,自己总结,多给学生创造机会,通过学习的成功感受学习的快乐,学生学得愉快,老师教得轻松。 结合现实,感受地理在生活中的用处 |

动手体验 深化理解 | 【课件展示】 | 1.学生伸出自己的左手,自己演示理解等高线的绘制原理 | 以实际模型深入理解等高线的绘制原理 活跃课堂气氛 |

知识过渡 | 【课件展示】分层设色地形图和地形素描图 【设疑提问】这种地形图与等高线地形图有什么区别?应该怎么读? 【电脑演示】逐步给等高线地形图着色。 【归纳小结】分层设色地形图的绘制过程及着色原则(越高越亮或越高越暗) | 1.思考理解:分层设色地形图的定义及其与等高线地形图的区别。 2.总结分层设色地形图着色随地势变化的规律。 3.了解体会:分层设色地形图立体感强,可以一目了然地看到地面的高低形态。 | 培养学生的探究思考、灵活运用知识的能力。 |

拓展 延伸 | 【过渡承转】 地形图只能表示地面起伏的状况,包括高低、坡度等,有时需要了解一条河谷的起伏形态或一座山峰的形态,地形图就不够直观。为了更直观地表示地面上,沿某一方向地势的起伏和坡度的陡缓,还有一种新的方法。 【课件展示】出示中国地形图以及北纬32°地形剖面图,学生观察地形起伏状况。 【教师讲解】地形剖面图概念,提问如何才能绘制出它的剖面图呢? 【指导阅读】指导学生阅读课本P28图1.43“地形剖面图的绘制方法”,简要归纳绘制剖面图的方法和步骤。 【归纳小结】组织学生阅读思考后,教师把地形剖面图的绘制方法概括为:一选剖面线,二画平行线,三引垂直线,四连交点线。 【课件展示】 以课本图1.43为例,分步骤演示。 | 1.观察理解地形剖面图的概念及特点 2.阅读课本P28图“地形剖面图的绘制方法”,根据图中提供的信息和文字介绍,简要归纳依据等高线地形图,绘制剖面图的方法和步骤。 3.对照课本完成剩余部分,巩固绘制地形剖面图的基本技能。 | 培养学生的探究思考能力。 培养学生的动手能力。 |

拓展 延伸 | 【过渡承转】通过等高线地形图、分层设色地形图、地形剖面图的学习,我们能够在地形图上判别地势高低起伏的状况。但是,地表不仅高低起伏,而且形态多样,有海拔几千米的高山,有低于海平面的洼地,有连绵起伏的群山,有平坦宽广的平原,请看下面一组景观图。 【课件展示】五种地形的彩色景观图,然后说明这些各种各样的地表形态总称地形。通常,人们把地形分为山地、丘陵、高原、平原、盆地五种基本类型。提出问题,在地形图上如何去识别这五种地形? 【课件展示】 点击出表格(见课件),让学生观察景观图,并对照课本P27图1.42“分层设色地形图和地形素描图”完成表中内容。 | 1.了解并识记五种基本地形; 2.完成表格,识记五种基本地形的特征 3.理解熟练在等高线地形图和分层设色地形图上的判读五种基本地形图; | 培养学生的归纳总结,思考拓展的能力。 |

梳理总结 |

| ||

爱华网

爱华网