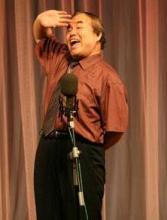

1977年,侯宝林先生重返舞台,此时他的老搭档郭全宝卧病在床,人们都纳闷:谁来为侯先生捧哏呢?掌声中侯宝林登场,身旁站一憨厚中年人,台风稳重不愠不火,将侯先生的幽默衬托得恰到好处。观众哗然:“这捧哏的可真不错!”中年人便是李国盛,从此开始了近30年充当“绿叶”的捧哏生涯。

人生并不总是大风大浪,也有涓涓流水,一路辛苦奔腾汇成湖水,夕阳下闪着平静幸福的波光。相声演员李国盛的人生便如此,年轻时为理想辛劳奔波,终在努力中求得花开灿烂的明媚春光。

一,11岁站在凳子上说相声,16岁走入农村包办婚姻

自从六岁那年,李国盛被父亲接到北京上学,他就被相声迷住了。那时,家就在天桥跟前,每天放学后,李国盛也不回家,背着书包一头扎进了热闹的天桥。偶尔兜里有了零花钱,就急急地奔前门,那是相声名家聚堆儿的地界儿,买张票进场子里听,可以好好得过把相声瘾。

就这么听着,学着,渐渐得李国盛随口就能来上一段了,同学们爱听,他也来劲儿,每逢学校演节目,总能看到他在台上说学逗唱像模像样的相声表演。

第一次正儿八经地说相声,是1950年李国盛11岁时,向崇文区居民做宣传时。站在人群中,个儿头短小的李国盛,被“林立”的大人们“淹没”了,大妈们只好搬两张凳子来把他垫高,凳子上的李国盛,这才看到了观众的头顶。兴许是和候宝林先生有缘,那天,他说的段子,恰是候先生发表在报纸上,讽刺反动道门的相声作品《一贯道》。

上世纪50年代,文艺群众化街头化,简单灵活的露天演出,磨炼出新中国第一批文艺人才,李国盛便是其中一员。土地改革中说快板,抗美援朝时演活报剧,而演出场所,便是街头,观众则是无须买票进场的围观路人。

然而不久,投身新时代文艺洪流中的李国盛,却被“赶”进了一桩农村包办婚姻。那年,李国盛17岁,尚在读书,新娘王敬英18岁,来自李国盛的老家河北河间县。王敬英的嫂子见过李国盛,而李国盛的大爷见过王敬英,合适不合适,他们说了算。

登记前,李国盛和王敬英虽说见过对方的照片,但都因羞涩不敢盯着看,而印象模糊。李国盛恍惚中觉得女孩子很“周正”,而王敬英,则只能趁着上嫂子家玩时,偷着“瞄”上一眼,影影绰绰觉得李国盛也算得上英俊。于是,两人心里都想着“差不多”,两张照片定了终身。

李国盛的爷爷去世时,惟一的遗憾就是没看到孙媳妇,奶奶便琢磨着,自己临走前,怎么也要完成老伴的遗愿。那年,李国盛还在北京念书,放暑假回家时,就被“捉住”结婚去了。

新娘子坐着花轿进了门,仪式开始,一拜天地,二拜高堂,夫妻对拜,可不知道怎的,兴许是李国盛被指挥晕了,本来应该一拜天地时,却慌里慌张对着新娘子王敬英磕下了头。大伙儿哄堂大笑,“完了,李国盛这一辈子完了——一辈子就服老婆大人管了!”

完婚后,李国盛回北京继续读书,王敬英回了娘家,婚礼像是一出戏,结束了,散场了,大家各回各家,各忙各的了。

李国盛毕业后,进入北京煤气热气公司上班,王敬英也来京工作,夫妻团聚。1958年,他们的大儿子出世,而更重要的,李国盛在这一年幸运得拜到了相声名师刘宝瑞。

二,19岁拜刘宝瑞为师,占天时打下良好基础

1958年,中央广播说唱团组建相声表演培训班,李国盛前去报考,遇见伯乐,一考便中,进入培训班系统学习相声表演。

对相声,李国盛从未缺少过热情,加之他聪明好学,很快成了班里高材生,汇报演出时,被相声名家刘宝瑞慧眼识才,欣喜得收到门下。刘宝瑞擅长单口相声,其传统名段《糊涂知县》、《连升三级》、《傻子学乖》等,在当时流传甚广,深受观众喜爱,单口相声又是演员学习捧逗的基础,基于此,李国盛向刘宝瑞专心学起了单口相声。

刘宝瑞广收门徒,然能够留在舞台上的弟子却不多,并非教、学不用心,而是受历史条件限制,师承有限。而李国盛,却独占天时,在一个特殊的时期,登入刘宝瑞的相声殿堂,得其悉心传授平生所长。

“我是从1959年到1962年跟刘宝瑞老师学习相声的,这段时间恰逢刘先生身体不太好,很少出门演出,我能每天上门请教学习。另外,这段时期,文艺界提倡挖掘传统,百花齐放,刘老师的教授范围变大,选择段子极为自由,想教什么学什么,我呢,也是想学什么学什么,一些传统段子刘老师都一一教授给我。而在此之前,受政策影响,许多段子是不能教的,而此后呢,文革动乱,刘老师遭到冲击,更不可能教学生了。我幸运得赶上了刘老师的教授‘黄金期’。”

那段时间,李国盛繁忙而充实,白天在单位忙上一天,晚上还要学习,赶上有演出,又要骑自行车穿过大半个北京城跑去说相声。两年后,李国盛又拜在相声界前辈罗荣寿门下。又遇名师,李国盛取长补短,为将来的相声事业打下了坚实的基础。

“罗荣寿的表演风格与刘宝瑞堆然不同,其擅长的传统段子也大不一样,从罗老师那里,我学到了许多刘老师不擅长的段子,这样各取所长,我实际上是站在了两位相声巨人的肩膀上。”

五年的相声学习,随着李国盛参军入伍结束了。在部队,李国盛成了专业相声演员,开始了长达8年的相声舞台实践。1970年,李国盛复员回京,受当时“工人最光荣,相声演员是臭老九”的观念冲击,离开舞台,调到一家照相机厂当了工人。

当了工人的李国盛,心却安分不下来,见到厂里搞毛泽东思想宣传队,就按摁不住又去说相声了。宣传队活动多,为了不耽误工作,演出结束后,李国盛还要披星戴月骑自行车回厂加夜班。王敬英看丈夫实在太累了,便劝丈夫放弃相声,可李国盛哪里舍得,仍是在宣传队与工厂之间,日夜奔波忙碌,直到被借调出来,为候宝林捧哏,才能够踏踏实实一门心思说相声了。

三,与候宝林一起说相声,从此专攻捧哏

粉碎“四人帮”后,阔别舞台多年的侯宝林又能登台演出了。那是十年动乱后候先生的第一场演出,台下座无虚席,老观众们期待已久。然而此时,侯宝林的老搭档郭启儒已经病故,能为其捧哏的同辈郭全宝老先生,又刚巧得了心肌绠,卧病在床,如今谁能为侯先生捧哏呢?掌声中侯宝林登场,旁边站一位台风稳重的中年人,落落大方,不瘟不火,将候先生的幽默衬托得恰到好处。台下哗然:“嘿,这个捧哏的可真不错!”

此人正是李国盛。登台前,侯宝林为了找一位合适的捧哏演员,熬费苦心,四方寻问,经过细细的筛选,被问者大多这样回答:“恐怕能给您捧哏的,只有李国盛了。”当年在中央广播说唱团相声培训班的汇报演出上,候宝林听过李国盛的相声,当时觉得是棵好苗子,经过刘宝瑞、罗荣寿两位名家的悉心指导,在同辈中确是出类拔尖的人才,恐怕再也找不到比他更合适的捧哏人选了。

接到侯宝林打来的邀请电话时,李国盛又喜又忧,能给大师捧哏,真是幸运;但给大师捧哏,自己能行吗?

侯宝林听出了李国盛的担心,觉出对方为人的忠厚老实,便安慰他:“都说你成,你试试吧。你也别先决定,问问你师傅吧。”

师傅罗荣寿当然一百个愿意,“这是个好机会,能伴在候先生旁边说相声,不容易。别担心,他说你行,你就行。你只要不‘顶瓜’(害怕)就齐了。”

师傅的话,令李国盛的紧张和担忧得以稍稍放松,可真到了台上,第一次站在大师身边,面对台下几千双好奇而充满置疑的眼睛,怎么能不“顶瓜”?尤其在那次科技大会上,与侯先生一起说新段子《永动机》,近乎惊险的经历,令李国盛至今难忘。

那时,李国盛跟侯先生合作不久,遇上新段子,便认真排练了很长时间,可到了演出当天,都到后台了,侯先生却突然决定换角色,让李国盛逗,自己捧哏了。

“因为是新节目,大量的词需要背,侯先生年纪大了,背词慢,记性也不如从前,临上场演出时,担心自己背得不牢靠,上了台忘词儿,才做此突然决定的。”

这决定确实突然,李国盛一听,脑袋翁一下大了。倒不是因为没背熟侯先生的词,当年刘宝瑞老师早就教导过:一定要背两面词,不能只背自己的词,要把对方的词也背下来。可那是万人体育场啊,底下坐的又都是科学家,就算是背下词来,表演上也不熟练呀,万一出了批漏可怎么得了?

当时的晚会主持人田维贤,听到侯先生的决定,也愣住了,见侯先生坚决,只好说:“那就倒过来试一下吧。”

后台,李国盛跟侯先生紧张得对着词,词倒是顺下来了,但到了台上呢?李国盛害怕极了,担心得看着侯先生。侯先生拍拍他的肩膀,信任得鼓励他:“小子,你行的。”

果不出侯先生所料,虽说有些紧张,但李国盛仍是不负重托,圆满完成了任务。侯先生对李国盛更加衷意,每当别人问他“为什么起用李国盛为自己捧哏”时,侯先生总说:“他台风正,朴实。往那儿一站,观众信任他。不知你们注意过没有,李国盛的眼睛都会翻‘包袱’,这一点比别人强。”

从此,李国盛得了个“会用眼睛翻包袱”的美名,再站在侯先生身边时,便多了几分自信,渐渐游刃有余,与侯先生配合得越发默契了,演出前,他们甚至不需要排练对词儿,只须进行以下对话,便可胸有成竹得上台演出了。

“《改行》听过吗?”侯先生问李国盛:

“听过。”李国盛答。

“听的哪年的?”一段相声往往有许多版本,侯先生想确定李国盛听的,是哪一年的录音版本。

“哪年的都听过。”李国盛嘴角往上一翘,憨厚得一乐。

“好小子!今天下午演出。”侯先生通知了演出的时间地点,满意得放下电话,更加坚信自己选人的英明正确。

那段时期,相声处于前所未有的繁荣期,新相声层出不穷,《如此照相》、《帽子工厂》广为传颂;新演员也如雨后春笋,姜昆、杨振华深受欢迎。面对新生力量,侯先生积极应对,一方面发扬精品段子的传统精髓,一方面寻找些不常说的“生辟”段子,以满足观众不断求新的欣赏需要,相声《打灯迷》便是那时无意中找到的。

一次,为交通部演出结束后,演员们被邀请吃夜宵。夜宵后,跟餐厅服务员联欢时,大家兴致很高,都要听侯先生的相声,这让侯先生犯了难,准备的节目,刚刚已经在台上演过了,说什么呀?便问李国盛:“《四味药材》会吗?”

“会啊。”李国盛答。

“里面那两个测字灯迷,会吗?”

“会啊。”李国盛兵来将挡,水来土淹,仿佛没他不会的。

“得,咱俩就来这段吧。”侯先生大喜,与李国盛上得台来,结果俩人一说词,严丝合缝,效果出奇得好,惹得台下灶上大师傅们乐得翻了天。那天,侯先生特别高兴,临分后时,嘱咐道:“国盛,明儿咱们出门就说这段啊。”

后来,直到临终,侯先生经常说的,就是这段《打灯迷》。

1979年,侯宝林宣布退出舞台,李国盛历时两年,为侯先生捧哏的生涯结束了。合作虽短,李国盛受益菲浅,此后,他听从侯先生的建议,专攻捧哏。

“侯老说我学艺晚了点儿,一些基础的东西没掌握好,搞捧哏,条件更好些。他说我有文化,领会东西快,又学过单口相声,能够掌握逗捧的火候。还说我在台上的动作感鲜明,能起到烘托作用。最主要的原因是,现在愿意干捧哏的越来越少了,没人愿意干,将来怎么办?”

厚道的李国盛不争不抢,甘当绿叶,一捧就是几十年。

四,“三结合”遇到笑林,《学播音》广为人识

侯先生退出舞台后,李国盛从照相机厂调到北京曲艺团,专业从事相声表演,等到侯先生决定二度出山,李国盛已经是曲艺团的人,失去了与侯先生再度合作的机会。

侯先生之后,李国盛遇到了笑林。以“笑林广播电台”而闻名全国的相声演员笑林,师从相声名家马季门下,属李国盛的晚辈,较之李国盛晚半年调入北京曲艺团。当时相声界主张“以老带新”,以此沿续相声优良传统,此主张下,便有了姜昆、李文华的成功案例。在团里,李国盛算是老演员,笑林是年轻演员,领导上建议他们结合,二人又彼此同意结合,于是,便形成了“三结合”的牢固新老搭档。

搭档后的笑林、李国盛,配合默契,形成互补,一老一少,既活泼又不失稳重的台风,很快得到认可,深受观众喜爱。1981年二人合作的《小康庄》,在全国曲艺优秀节目观摩演出中获奖,1984年表演的《改革措施》在全国相声评比中获奖。而真正令李国盛名满天下的,却是1987年在春节联欢晚会上,与笑林合说的那段《学播音》。那是他与笑林合作的第八个年头,笑林的一副好嗓子,加上李国盛默契幽默的配合,又碰上春节晚会这样强大的载体,李国盛出名了,全国的老百姓,一下子就记住了那张胖胖的和乐的笑脸。

好演员需要能力,但更需要机遇。作为捧哏演员,能有今天,李国盛笑呵呵总结道:“首先,我的老师好,教得磁实;第二,我碰到的角儿好。刘宝瑞、罗荣寿、侯宝林,这三位大师都是相声界顶尖级的人物,又各有各的风格,从他们身上吸取各种风格为我所用,这就是我的成功之道。”

然而,说了一辈子相声,到如今李国盛却越来越觉得不自信了。“现在的文艺形式太多了,五花八门什么都有,但相声还是传统的老一套,两个男的往台上一站就开说,太显单调,不然小品不会后来者居上。原来怎么演都能把观众逗乐,现在说相声有压力,心里老嘀咕‘我这样演行吗’,就怕观众不笑。”

有着辉煌历史,口口相传的相声,到如今举步维艰,想到此李国盛便心疼,自己和同行们一直在努力,可相声还是一天天衰落下去。如今,他退休回家,对相声,虽说仍旧心向往之,但已渐渐把心思转归家庭,以弥补多年来因为相声对家人的忽略。

五,先结婚后恋爱,倒吃甘庶比蜜甜

李国盛和王敬英的感情,是从结婚后开始建立的,随着岁月的流逝,这对先结婚后恋爱的夫妻,像是倒吃甘庶,生活一日比一日甜蜜幸福起来。

他们之间真正的感情沟通,是在李国盛当兵以后,通信建立起来的。每年李国盛回家探亲,妻子都去车站接他。她天天盼着去车站,也最怕去车站,每次看见火车进站,就忍不住流泪。终于把他盼回来了,她心里高兴,可想想分别的这些日子里,一个人拖着全家老小过日子的艰难,心里就酸楚得直掉泪。

1969年,妻子带着3个孩子,坐了三天两夜的火车去看李国盛。火车进站时,外面正下着大雨,当他们一人披一件雨衣,在一辆卡车上见了面,彼此却不说话,就那么互相望着。那年那月那情景,一直在李国盛心里盛着,让他悔恨年轻时的浪漫,都让生活的离别与艰难给耽误了,步入晚年,他要把这些“潇洒”都“找补”回来,尤其是把妻子那份女人应该享受的浪漫“找补”回来。

李国盛第一次为妻子过生日那天,妻子已经60岁了,第一次戴上丈夫送的宝石戒指,她喜极而泣。那次,他带妻子去照相馆拍照,也是第一次,他们结婚时,结婚证不用贴照片,四十多年后才照了一张像样的照片。

李国盛去过的地方,不管是国内的,还是国外的,都争取让妻子也去一趟。一个从前不太出门的女人,现在飘洋过海去过欧洲、澳大利亚了。

李国盛原来什么都不做,现在什么都做,做饭洗衣样样会。妻子一有点病痛,既便喝包感冒冲剂,李国盛都要亲自冲好了,端到跟前服侍妻子喝下。

对此,李国盛乐呵呵解释道:“老伴是位贤妻良母,没有她支持付出,就没有我的今天,这样做是补偿,也是报答。人这一辈子,能得到的东西是有限的,任何福大命大的人,也不能什么都得到。年轻时得到的多些,年老时就应该多付出些。”

文/ 陶梦清

爱华网

爱华网