冯硕:游走在讽喻和悲悯之间

在冯硕的作品中,经过适度夸张变形的那群动物与作为附庸的女人,构成了消费时代最本质的特征:价值观的扭曲与评判体系的全面崩溃。

主笔/沈嘉禄

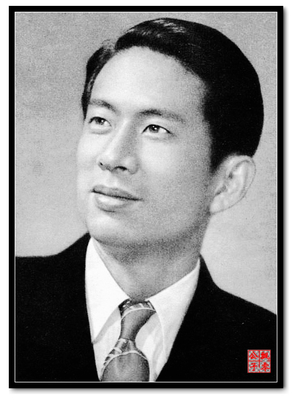

陈逸飞之后,冯硕被玛洛勃画廊牢牢锁定

冯硕的低调取决于他内向型的性格,更取决于大隐于市的选择。北京的艺术家喜欢在798、望京和宋庄扎堆,要么抬轿子要么掐架,但他死死驻扎于市中心,画室就在中国美术馆后面的一条街上,那里差不多成了他对滚滚红尘的观察哨。那么,即使在潮声喧天的艺术圈里,他的名字也不会时不时地闪现在咖啡馆或酒吧里,一般民众对他的作品就更加陌生了。是的,你没有机会或假装没看见他和他的作品,但是你实实在在地生活在他笔下的世界中,你逃不脱他的笔尖追寻。

说起纽约玛洛勃画廊,许多人可能听说过,还有点肃然起敬的味道。这个画廊创建于1963年,近半个世纪里的运作相当成功,有力推动了当代艺术的发展,现在已是全球知名的现代和当代艺术画廊,许多大师级的艺术家都以与玛洛勃画廊签约合作为傲。这个高傲的画廊曾经代理过4位华人艺术家,他们是赵无极、朱德群和陈逸飞,第四位就是冯硕。

事实上,冯硕绘画的主题的确立时间并不长,在成名之前的将近10年里,他尝试了很多种不同的绘画风格。之后在2004年发生了大改变,通过一个主题而推动全新画风的完成,他似乎秉承上帝的旨意,创造出一个充满象征意味的梦境世界,玩偶、动物、男人和女人济济一堂,个个冠冕堂皇,却有声有色地上演着生活的悲喜剧。

据说玛洛勃画廊的亚洲艺术总监菲利普·古独奇在一个偶然的机会看到冯硕的作品资料,立即推掉所有约会来北京与他见面。菲利普在国际艺术界是一个公认的权威,眼光狠毒刁钻:“他看过的画不下几十万张……在我画室看了两个小时之后,觉得没有人跟我画的一样,因此决定跟我聊,继而决定签约做展览。”冯硕说。

冯硕与这家著名画廊的合作持续了好几年,借助这个平台,他的国际名誉得以确立,在画廊为他举办的个展上,他的作品受到国际藏家的好评与追捧。记者在一本上海出版的时尚杂志上看到,编辑用了很大篇幅介绍某法国收藏家的家居环境,客厅里就放着冯硕的一幅油画,而其他中国当红画家作品则被安排到走廊或餐厅。

这或许是一次偶然,但是记者得知在2008年4月,玛洛勃画廊为冯硕举办了一个名为《寓言》的个展,他的作品陈列在二楼,底楼则是大名鼎鼎的Paula Rego的个展,这位年逾七旬的老画家是有着百年历史的伦敦画派的后期代表人物。老画家得知中国画家办展,特上楼看了一眼,这一看可不得了,马上向冯硕请求一张复制的版画,冯硕表示他的作品从来不印成复制品的,Paula Rego又执拗地表示希望得到了一幅素描,冯硕表示也没有,但为了向画家表示敬意,可以给一幅小型的油画。老画家相当激动,对坐着私人飞机赶到纽约的朋友称:“这是一个杰出的中国画家,我向他要了一张画。你们看了我的作品后,无论如何也要上楼去看看他的画。”于是大家涌向二楼,冯硕也非常激动,这是多么大的褒奖啊!

以动物世界影射人间传奇

坐在记者对面的冯硕似乎是个不修边幅的北京人,说话时似乎有点腼腆,他三言两语就给人一种理论素养相当好的感觉。他生于1970年,中央美院附中毕业后,以优异的成绩考取中央美术学院油画系,在第三画室学习,老师中有朱乃正、詹建俊等著名画家。第三画室的艺术追求具有欧洲表现主义倾向,他们虽然没打出旗号,圈内人都知道,而且一直有意摆脱50年代流行于中国的苏联教育模式的影响。1994年在美院毕业后,他去中央戏剧学院任教,并于2003年获得中央戏剧学院硕士学位,现在是中央戏剧学院舞台美术系副教授、硕士研究生导师。

自2006年起,与旧我诀别的冯硕拿出了最能表达自己思考成果的作品,先后多次在北京、广州、纽约、上海的画展中展出。今年5月至7月在上海一个文艺沙龙举办了一个冯硕作品展,名为《动物庄园》,作品几乎全是国内某收藏家追索多年在国外购藏的。现在,莫干山路50号2号楼的M艺术空间正在举办他的另一个个展《狂欢》,据策展人林泓女士介绍,这个展览跟冯硕商谈了至少三个月,终于如愿以偿地推到上海观众面前。

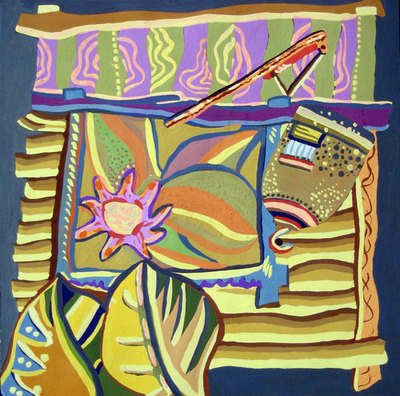

《狂欢》与《动物庄园》的主题有很大程度的相似,这个展览里展出了40多幅油画,画家所描述的对象大部分是具有人的特征的动物,比如猪、狗、马、牛、鹅、白鹤、鸵鸟、长颈鹿、兔子、熊猫、老鼠等,都给人似曾相识之感,一种讽嘲与批判的热量扑面而来,令观众难以回避。画面上虽然也有人影晃动,但已经与动物混杂在一起,成了动物世界的居民,那些胸脯特大、腰围极粗的女人,如欧洲古典主义绘画中那种服饰华丽、趣味低下、浑身散发着肉欲情迷的庸俗女人一样,都是穷奢极欲的代表。经过适度夸张变形的那群动物与作为附庸的女人,构成了消费时代最本质的特征:价值观的扭曲与评判体系的全面崩溃。

冯硕营造的动物世界,是反消费主义的,反古典温情主义的,更是反好莱坞的,他基本影射人的世界,或者以人间的悲欢故事为依据。当下的社会,各种矛盾纠缠交集,各个角落充满了痛苦、不公、仇恨和相互的不信任,权力的专横和腐化,资本的强悍与暴戾,对许多人造成了伤害与屈辱。人性逐渐泯灭,道德正在溃败,人类社会中美好的传统与事物不断被践踏,匪夷所思的恶劣事件,一次次击碎了人们固有的记忆与经验。于是,冯硕不惜在他肥猪王国里,描绘猪的疯狂与它们的排泄物,猪们毫无顾忌地污染了自然美景和水资源,反映的正是中国经济腾飞之时,环境所受到的严重破坏。冯硕在2006年创作的《最后的晚餐》,表现的是一群挤在桌子边的猫头鹰和老鼠,画面中还有被肢解了的孩子或是布娃娃的部件。这是一个狂欢的世界,在这里正常的社会秩序被彻底颠覆,动物驾驭于人类之上,主子为仆人服务。在纵情狂欢的夜里,人们戴上面具,放歌纵酒,秉烛夜游,通宵达旦。而当黎明到来一切恢复正常的时候,人们精神饱满,高高兴兴地去做他们平时该做的事情。

冯硕的画笔,就像锋利的投枪,射中了世俗阴暗面的靶心。冯硕热爱世人、热爱世界,唯其如此,人间的悲哀让他的心中充满痛苦。这痛苦,就洒遍他的画布。

对“批判的武器”的奢华消费

冯硕的作品,有着明确的指向性,这是大多数观众进入画展后获得的第一印象,并有一种心领神会的快感。而冯硕则对记者强调,他不希望被人看出过于直白的意图:“我不排斥叙事性,希望叙事性与绘画性能较好地结合起来。也不希望以文字来图解作品本身,如果文字能解释的话,绘画本身的涵义就会大大降低,画家的存在意义就值得怀疑了。”

中国当代艺术分为两条发展主线:一条观念性、社会性较强,另一条则以绘画性、试验性为主要特征。而在冯硕看来,这之间并没有矛盾。在多年的探索中,他一直希望找到最丰满有力的综合性语言,完成一种核爆炸般的“聚合效应”。他承认:“我对传统有着深深的迷恋,对抽象有着真诚的崇尚。”所以在他的作品中,具体的对象看似草率而凌乱,其实是用精准的艺术语言表达的,而且每一笔看似快捷轻率,其实有着成熟的思考,落笔非常肯定,每一笔里都有丰富的色彩与变化的可能性。而这,也可能是表现主义绘画的基本形态。

冯硕自称在学校里深受伦勃朗和塞尚的影响。伦勃朗是现实主义先驱,塞尚是后印象派代表人物。今天在冯硕的作品中还可以看出一点伦勃朗和塞尚的影子,但他已经确立了自己的格调,他讲究技法,却不为所束缚。

冯硕把创作看作是一个将理念与方法、观念与手段凝聚的过程。他说:“现在已经不是一个非此即彼的时代。通常看似对立的命题其实并不存在,有才华的人难道不可以同时有倾国倾城的容貌?只不过这样的人可能会活得很累。”但是他并不希望依赖文字传递某种意思,依靠艺术经验,普通人也能理解作品的涵义,就可能使作品获得覆盖面更广的观众,突破地域与民族的界限。他认为,动物叙事的模式在欧洲已经流行了上千年,他们有这个解读的习惯与模式,人与动物是平等的观照,有时还是平等的角色置换。而在中国,人一直处于居高临下的位置,只有在哲学大师的作品中,才赋予动物以宏大的象征性。现在是我们可以用动物作为镜像的时候了,因为在今天崇尚金钱与消费行为的社会中,人的动物性空前地暴露并强化了。

托尼(Tony Godfrey ,中文名字为高逸远) 是英国Plymouth 大学艺术教授,伦敦苏富比艺术学院当代艺术硕士学位课程创办人,英国艺坛资深艺评人,出版大量艺术著作。他的著作如《观念艺术》是西方观念艺术研究领域的专著。托尼现居新加坡,专研东南亚和亚洲地区的当代艺术。他在一篇论文中这样评价冯硕:“不同艺术家用不同的方式,冯硕显然是个塑造模型的艺术家,他的画面表层像被泥水包浆过又被重塑的,对于一个雕工来说,作品的完成是关键。而对一个造模型的人,制造本身是给作品注入生命的过程。在冯硕笔下,当中心形象有了足够的生命力时,他就不再理会清理作品的周边和角落,所有那些围绕着中心形象的边角都是对在正在创作中的艺术家的干扰,这也就是为什么冯硕的作品中每一个笔刷都清清白白。”

很有意思的一幕正好被记者看到,展厅里有个观众指着墙上一幅作品对策展人林泓说:“这只狗的形象很有趣,它狂妄自大,斜视众生,但内心却相当空虚,而且紧张,它让我想起一个人,我们公司的董事长……”

冯硕的作品承载着沉甸甸的批判意识和怀疑精神,在文化环境日益宽松的今天,可以陈列在公共空间,但能否进入私人空间呢?这是记者的疑问。而冯硕告诉记者,许多买家拿回去后其实都是挂在家里的。他认为现在国外的收藏家或投资人已经成熟了,或者说他有了直视“自我族群”的底气。在中国,这样的收藏家也开始出现。他告诉记者,他在美国见到一位南美画家,作品以美国士兵在伊拉客战争中虐囚事件为题材,结果受到美国收藏家的追捧,他拿这个题材拿了许多画,价格高得令人咋舌。为什么拿美国的耻辱做文章的作品能够受到好评和收藏呢?这是美国的成熟,也是艺术观念的成熟。“有一次一位收藏家问我,你画这个猪是比喻哪种人?我回答:这头猪就是为富不仁的有钱人。他听了哑口无语,一脸窘相。”

同样,记者看到有不少艺术家以自我嘲讽为诉求的作品进入了高档的宾馆和会所,尽管这些作品可能让富人看了会有不舒服,但它们顺利地进入消费场,或被资本巧妙地挪移,至少也说明中国社会的开放与进步。

冯硕的艺术狂欢

Tony Godfrey 2011 中文翻译:王凯梅

冯硕作品中的动物到底是什么?他们是带着动物面具的人吗?还是神奇地变成了人的动物?那群拱在一起坏笑着的猪,那排立在桌边的猫头鹰,钓鱼的大熊猫,他们为什么在那里?他们要做什么?那些游荡在画中的孩子们,还有的带着翅膀,他们是天使还是灵魂,或者只是群捣乱的顽童?无疑,我们在观看一个冯硕制造出来的假想世界,而要想走进这个世界,搞懂这个世界,我们得先从画的表面开始,从冯硕绘画的独特方法进入。

上世纪八十年代在欧洲艺术史上是绘画回归的年代,在之前十几年已被宣告死亡灭绝的绘画不但茁壮地恢复了元气, 而且它绝不是死魂复活,绘画是以一种更强有力的姿态和更离奇的具像重返人间的。英国的 Christopher Le Brun ,法国的 Judit Reigl 就是这样两个代表。他们的绘画在抽象和具象的转辗中,Le Brun的密集的线条中不断出现的是马的形象,Reigl是反复画人。在他们的作品中绘画的颜料本身被赋予了生命,就如神话中说的上帝吹口气将泥土变成人一样。颜料如滋养生命的土壤,即使关于绘画所承载的真实性也在过去十几年中不断被质疑,艺术家们还是一如既往,用颜料绘画出形象:人物、动物、天使、恶魔,

上世纪末,还有一些艺术家是以他们作品中矛盾和低哑的讽刺创出名声的,比如我们该如何看 Sigmar Polke 画的魔术师和魔鬼呢?是寓言还是玩笑?是全能艺术的终极结果还是一个艺术的阴谋?是戏剧还是反讽?还有Kippenberger “说的“亲爱的画家,画我吧!”真地只是艺术家在开玩笑吗?Keppenberger竭力否认自己作品中的严肃性,可他作品中的严肃性,甚至是带着悲剧感的严肃性,我们又怎能回避呢?

同样的,在我们看冯硕的作品时,我们是在看悲剧还是喜剧呢?或是悲喜交加的滑稽剧?冯硕画的表面看去象是还没有完成的涂抹,就像小孩子在一枚硬币上蒙上白纸,用铅笔在白纸上反复涂抹,硬币上的图案会浮现出来,如果是在英国,硬币的一面涂出来的是女王的侧面象,而另外一面是同神话有关的象征。看冯硕的画也象是坐在被冰封了车窗的火车里朝外看风景,我们得使劲地把车窗上的冰霜抹掉才能朝外窥视。抹去擦掉后再现的是我们这个世界之外的世界,一个我们都属于的世界,只是我们对它的了解支离破碎,它在我们的意识中时隐时现。

冯硕用颜料给我们塑造了一个奇异的世界,在这个世界里动物可以说话,唯一和人类有关的是那些流窜在画里的毛头小孩们。我们好像在看一本儿童图画书:我们可以清楚地体会书里童话世界的稚气,但那故意制造的粗野感和肮脏气息让我们很吃得准书里的气氛。在2006年的作品《最后的晚餐》中,我们在一群挤在桌子边的猫头鹰和老鼠前面,看到被肢解了的孩子或是布娃娃的部件。这是一个狂欢的世界,在这里正常的社会秩序被彻底颠覆,动物驾驭于人类之上,主子为仆人服务。在纵情狂欢的夜里,人们戴上面具,放歌纵酒,秉烛夜游,通宵达旦。而当黎明到来一切恢复正常的时候,人们精神饱满,高高兴兴地去做他们平时该做的事情。在没有狂欢的地方,这种欢纵的情绪就只有通过艺术来表达了。

在冯硕的狂欢作品中,没有人需要带动物的面具,这里动物本身在扮演着人类。很显然,冯硕在给我们讲寓言,通过这些寓言他在点评我们的生活。在冯硕的动物寓言世界里,我们在倾听动物的智慧,我们 ——至少是孩子们,同它们和谐相处。而在真实的世界里,我们把动物当做盘中的食物或是动物园的观赏物,屠宰生灵,囚禁动物,这是我们人类的专利。

而正是冯硕作品中的颜料和颜料被涂抹的方法制造出了动物的生机和他们接近人类的个性。毕竟,用颜料绘画是一种人类的行为,而非动物所能。我们也可以说就因为冯硕所绘画的内容,这些在画面中处在狂欢中的动物和小孩儿,让他能够自由地画下去,去画这些画儿本身就是去纵酒欢歌的狂欢。

英国艺评家Andrian Stokes 曾经指出绘画同雕塑一样都是在塑造和刻划,强调的就是塑造性和控制性。不同艺术家用不同的方式,冯硕显然是个塑造模型的艺术家,他的画面表层象被泥水包浆过又被重塑的,对于一个雕工来说,作品的完成是关键。而对一个造模型的人,制造本身是给作品注入生命的过程。在冯硕笔下,当中心形象有了足够的生命力时,他就不再理会清理作品的周边和角落,所有那些围绕着中心形象的边角都是对在正在创作中的艺术家的干扰,这也就是为什么冯硕的作品中每一个笔刷都清清白白。

在这里,我们可以把冯硕的创作看做是一件正在发生的事件,那些画布周边没有着色的边就是在强调这样的事实,绘画本身就是这样一件正在发生的事,当我们的感知被这事件的戏剧化调动起来,也同时参与到这事件当中的时候,这就是艺术的狂欢。

________________________________________

Tony Godfrey (

中文名:高逸远) ,英国Plymouth 大学艺术教授,伦敦苏富比艺术学院当代艺术硕士学位课程创办人,英国艺坛资深艺评人,出版大量艺术著作。他的著作如《观念艺术》是西方观念艺术研究领域的专著。2009年由Phaidon出版社出版的《今日绘画》综括了当代绘画领域近三十年的发展脉络,被列为众多艺术院校专业工具书。Godfrey教授现居新加坡,专研东南亚和亚洲地区的当代艺术。

爱华网

爱华网