内容提要:

中华五千年历史,朝代更迭,英雄辈出。在这漫漫的历史长河中,三国,是时间短暂,但又是影响力最大而颇为辉煌的时代。在陈寿的《三国志》和罗贯中《三国演义》中,集中描写了从东汉末年汉灵帝刘宏政权衰败,到晋武帝司马炎立国一百年的历史。这期间,诸侯纷争,军阀割据,曹操、刘备、孙权他们从军阀混战中不断兼并壮大势力,从此脱颖而出,成为当时独领风骚的政治和军事代表割据集团。他们为了争权夺势,一统天下而时战时合、时盟时敌,或运筹谋略,或恃勇陷阵,文治武攻,招降纳叛,斗智斗勇,使得这一时期群星璀璨,英才荟萃,演绎出了一幕幕悲壮而寓意深刻的历史故事,成为千古佳话,被代代传播。

为什么唯独短短六十年的三国鼎立和之前四十年的东汉末年铺垫历史能够代代传承而经久不衰呢?说起来,还有一系列历史背景和传承基因。

主题词:三国历史 文化 为什么 代代传承

一、《三国志》的成书,拉开了三国历史文化的传播序幕

晋武帝司马炎太康元年(280年),西晋灭了三国时期最后一个国家吴国,三国正式统一,从此结束了分裂割据局面。这一年,著作郎陈寿四十八岁,他根据所收集的历史资料,开始撰写《三国志》。十五年后的晋惠帝司马衷永康五年(295年),《三国志》完稿成书,这时候的陈寿已经六十三岁。

《三国志》全书共六十五卷,其中:“魏书”三十卷,“蜀书”十五卷,“吴书”二十卷,属断代史纪传体。《三国志》记载了从魏文帝曹丕黄初元年(220年),到晋武帝司马炎太康元年(280年)这六十年间魏、蜀汉、吴三国比较完整的历史,是研究和了解三国历史的第一手可靠资料与必读的工具书。因此,史称陈寿有“良史之才”。

陈寿(233—297年),字承祚,巴西安汉(四川南充)人,生于蜀汉建兴十一年,诸葛亮病死时,他刚刚两岁,蜀汉灭亡时,他31岁。由于陈寿在蜀汉时曾拜“光禄大夫”(皇帝身边近臣,执掌朝廷议论的官员,二千石)谯周为师,先后任“卫将军(在大将军、骠骑将军、车骑将军之后,前后左右四将军之前)、主簿(协助处理事务的文书)、观阁令史(专职负责收集整理历史档案的官吏)、散骑黄门侍郎”(皇帝身边侍从,出入宫禁,通报传递的官员,五品)等职。蜀汉灭亡后,西晋“司空”(三公之一,一品,掌管国家土木营建和水利工程)、大文学家张华发现陈寿是个难得的人才,十分爱其才华而被推举,陈寿自此先后出任西晋的“著作郎”(专职编写国史的官员)、“阳平令”(县令,今天山东省聊城市莘县)、“治书侍御史”(负责法律的解释和修订)等职。

由于陈寿本身是蜀汉人,蜀汉灭亡后又在西晋做著作郎,专职写作《三国志》历史,资料也是当时所收集、记录下来的,比较真实可靠,属于当代人写当代事。《三国志》中的人物、故事取材真实,叙事、评论也十分严谨。正因为如此,《三国志》与《史记》、《汉书》、《后汉书》被合称为“前四史”,是二十四史中最早也是写得较好的四部史书之一,从此以后,陈寿的《三国志》就成为后人研究三国历史的唯一完整的原始资料了,历史上,曾经多次被翻印和抄录,三国历史文化的传承也就从《三国志》拉开了序幕。

二、晋惠帝司马衷令转抄《三国志》,在当时官方、民间普及传播三国历史文化掀波澜

《三国志》在完成的那一刻起,就在当世产生了影响。陈寿死后,尚书郎范頵(音:jun君)给晋惠帝上表说:“昔著作郎陈寿作《三国志》辞多劝诫,明乎得失,有益风化,虽文艳不若相如,而质直过之,愿垂采录。”晋惠帝司马衷看过《三国志》后当即下诏,命令河南尹(管理当时黄河以南广大地区的官员,治所在今天洛阳市)、洛阳令(管理当时京畿都城洛阳的官员)带头抄写《三国志》在辖区广泛宣传,各地也纷纷仿效抄写,这使得《三国志》中的人物与故事很快就在当时全国官方、民间普及传播,掀起了波澜(见《晋书·陈寿传》,这为后来三国历史文化的传承奠定了坚实基础。

晋惠帝司马衷的这种做法,就好比我们国家在文化大革命的极左思潮时期,家家户户必须有《毛泽东选集》,人人必须有《毛主席语录》一样,宣传、普及家喻户晓,不留死角。

三、裴松之为《三国志》作序,使得三国历史文化传播再掀高潮

在陈寿死后130多年,南朝刘宋时期的著名史学家裴松之(372-451)旁征博引,广泛收集各家史籍资料达140多种为《三国志》作注,注文的文字数量超过原书数倍,极大地丰富了《三国志》原著的内涵。比如,陈寿《三国志》原著只是为454人做传记,其中,魏国243人,蜀汉国83人,吴国128人,这些人物是三国历史的创造者与组成者,他们都有生平事迹传略,属于有历史档案的可考人物。而裴松之作注后的《三国志》有活动的传记人物为763人,比陈寿《三国志》原著多出309人,正因为如此,史称裴注为“不朽之作”(见《宋书·裴松之传》)。裴松之为《三国志》的加注,进一步集中扩大了三国文化在历史上的影响,为三国历史文化的后来传承再掀高潮,起到了举足轻重的作用。

四、唐代的说书,宋、元时期的评话,直接把三国历史文化的传播平民化

到唐朝时,社会上出现了一种新兴的行业——说书,宋、元时期称为评话,当时,在茶楼、酒肆、饭馆、旅店,代代流传普及的三国人物与故事恰好是说书和评话的最好选题,他们绘形绘色、有板有眼的说唱,直接把三国人物、故事平民化,深深地烙印在老百姓的心目中。因此,三国历史文化又进一步在民间得到深入广泛地普及传承。

五、戏剧舞台纷纷改编演出三国人物与故事,为传播三国历史文化起到了不可估量的作用。

宋、元时期,戏剧艺术家纷纷将流传甚广的三国人物与故事改编为戏剧脚本,利用各种戏种演出。据不完全统计,当时就有陶宗仪、关汉卿、王实甫、王仲文、李寿卿、石君宝、戴善甫、花李郎、郑德辉、赵善庆、金仁杰、尚中贤、武汉臣、朱凯等数十人编写了70余个三国戏脚本,在各地以各种艺术形式演出,并且经久不衰,代代传承。发展到今天,民间还有各种版本的三国戏100多个,这些三国戏的代代广泛演出,极大地丰富了各地的文化艺术和老百姓的文化生活,同时为传播三国历史文化起到了不可估量的作用。

六、罗贯中《三国演义》的问世,彻底把三国历史文化在国内全民普及化

元末明初,著名文学艺术家罗贯中(约1330——1400)根据《三国志》和民间广泛流传的三国评话故事为基础,编写成著名小说《三国演义》。一百二十回的《三国演义》在《三国志》的基础上,塑造描写了有名有姓的人物1233个,比裴松之加注的《三国志》还多出470人,这些虚构人物比较著名的如貂蝉、周仓等等,貂蝉后来还被誉为中华民族的四大美人之一(西施、王昭君、貂蝉、杨贵妃),足见人物塑造的十分成功。

在故事情节方面,罗贯中又突出虚构描写了如:桃园三结义、孟德献刀、连环计、火烧新野、火烧博望坡、温酒斩华雄、封金挂印、过五关斩六将、华容道上捉放曹、单刀赴会、刮骨疗毒、水淹七军、马超夜战张飞、割须弃袍、草船借箭、借东风、舌战群儒、蒋干盗书、三气周瑜、七擒孟获、火烧葫芦峪、火烧藤甲军、空城计、诸葛妆神、诸葛亮显圣等等大量口口相传、妇孺皆知的故事,这些虚构故事极大地丰富了三国人物与故事的内涵。在艺术加工上,堪称妙笔生花,把三国人物的思想、个性和活动、事件写得活灵活现。正因为如此,罗贯中的《三国演义》成为前无古人、后无来者的长篇历史文学巨著,被后人经久不衰地广泛翻印、抄录而传播。

《三国演义》不但在汉族人民中家喻户晓,妇孺皆知,而且在少数民族中也广为传播。清王朝的开创者努尔哈赤,“幼时爱读《三国演义》,又爱《水浒传》,因此交识汉人,而得其赐也。”在他的影响下,其子太宗皇太极对《三国演义》也情有独钟,天聪年间(1627—1636),他命学士达海将《三国演义》译成满文,供满族文武大臣学习。满族入关后,又出现了多种满文译本,因此,三国文化在清朝统治期间,就成了满族人民的喜爱和习尚,人们以不同的语言和文学艺术方式广泛传播三国历史文化(见《清朝全史》)。

除此之外,《三国演义》的人物、故事、戏剧、曲艺也以各种语言版本在蒙古族、朝鲜族、回族、彝族、苗族、傣族、白族、壮族、侗族、布依族等少数民族中也广为传播,如此以来,不但扩大了三国文化在少数民族间的影响,而且也有效的促进了少数民族和汉族的文化融合与广泛交流。

七、三国历史文化在国外的传播与影响

三国文化除了在中国大地有深远的影响之外,在国外同样有一定的影响,这是因为,我国不少明清时期的《三国演义》版本在国外被收藏和翻译。如:明代万历年间版本《全像批评三国志传》被英国大不列颠博物院收藏;牛津大学图书馆收藏了明代万历版本《全像大字通俗演义三国志传》;法国巴黎国家图书馆收藏有清代《李笠翁批阅三国志》和《李卓吾先生批评三国志》;日本文求堂收藏有明代万历年间版本《三国志通俗演义》;日本早稻田大学图书馆收藏有明代万历版本《三国志传评林》;日本内阁文库收藏有万历年间版本《通俗演义按鉴三国志传》、《通俗三国演义全传》、《通俗演义按鉴三国志》;日本宫内省收藏有《李卓吾先生批评三国志》。

《大英百科全书》1980年版的“元朝白话小说”评价《三国志通俗演义》作者罗贯中是“第一位知名的艺术大师”;日本著名汉学家吉川英治认为,《三国演义》是“世界古典小说中无与伦比的”。因此,他们不仅把《三国演义》当做一部兵书,一部政治书,而且作为经济学运用于经济管理。

早在清朝康熙二十八年(1689年),日本人湖南文山就把《三国演义》译成了日文,在日本传播,这是《三国演义》在国外最早的外文译本。从此以后,《三国演义》不断被亚洲、欧洲和美洲诸国译成各种版本,在民间传播。据初步统计,大约有六十多种外文版的《三国演义》在国外传播,而且都给予了高度评价。如:

十九世纪,日本陆续出现了《三国志》、《三国志四传》(又名《演义三国志》)、《绘本通俗三国志》、《倾城三国志》、《三国物语》等等。二十世纪,日本先后有野村爱正编著的《三国志物语》、英川英治编著的《三国志》。后来,日本立间祥介教授翻译了中国的《三国志演义》日文版,到1988年已经印刷16次,发行量几百万套。横山光辉改编的《漫话三国志》印刷超过三千万套,几乎使日本国每个家庭都有一套。

泰国早在拉玛二世时期(1809—1824年),就开始翻译介绍中国的《三国演义》,书中那些生动有趣的故事,栩栩如生的人物,极富影响了的思想内涵,深深地打动了泰国人民。为此,1914年,泰国文学会就把泰文译本的《三国演义》评为优秀小说,泰国教育部还把它作为中学作文范本,在高等学校招考新生时,经常会出一些与《三国演义》有关的考题,使得《三国演义》在泰国民间十分风行。

前苏联著名学者帕纳休克将《三国演义》翻译成俄文,进行传播,并且高度评价说:“它是最普及的作品之一,是一部真正具有丰富人民性的杰作。”同时,还有人编著了缩写本的《浩本三国演义》在流行。

朝鲜早年就为诸葛亮立庙祭祀,奉为神明。到了康熙三十四年(1695年),他们又明令规定,让中国南宋的民族英雄岳飞配祀于诸葛亮庙。

越南把《三国演义》作为戏剧题材,在国内演出,深受越南人民的喜爱。

韩国翻译、改写的《三国演义》版本有一二十种,销量达十万套。

印度尼西亚很早就有人用马来文翻译《三国演义》在报纸上连载。二十世纪二十年代,又有两个人翻译了《三国演义》,在社会传播。

除此之外,在日本、朝鲜、越南、马来西亚、印尼等国家不但有不少关羽庙,还有不少关于《三国演义》人物的各种传说。比如,在朝鲜民间,关于诸葛亮择妇的故事就和中国民间的说法有很大的不同。中国的传说是,诸葛亮选择的夫人黄月英很有才气,但是人却是黄头发,黑皮肤,长得不算美,诸葛亮是一反传统的审美观念,因才而择妻。朝鲜民间的传说是,诸葛亮在选择黄月英而结婚后的洞房花烛夜时,诸葛亮掀开黄月英盖头一看,原来黄月英美若天仙,简直就是天仙下凡一般,诸葛亮惊奇得呆若木鸡,不敢相信自己的眼光,便问黄月英这是怎么回事?黄月英回答说,我父亲说我是个丑女,我就必须以一个丑女的形象和你相亲,俗人择妇往往以美貌为标准,为了检验你是不是一个真正的有道德、有学问的正人君子,当初和你相亲的时候,我故意戴上难看的面具,你没有嫌弃我,我很感动,说明你是个重人才、重情义的正人君子,你现在看到的才是我的本来面目。诸葛亮十分激动,从此,对黄月英更加珍爱。这些和中华民族完全不同的传说,反映了朝鲜人民对诸葛亮的遵崇敬仰,认为他的妻子必须是一个漂亮、贤惠的妇人,这样才符合情理,才更加完美。

在欧美国家,由于传统文化不一样,中国《三国演义》的传播远不如亚洲广泛,但是,随着中外文化交流的发展,他们对三国文化也会逐渐“热”起来的。毫不夸张地说,《三国演义》被人们称之为是跨越时代、跨民族、跨国度的作品,将来一定会传播全世界(见沈伯俊《漫话三国》,四川人民出版社2000年版)。

八、三国成语典故和谜语、歇后语比比皆是,朗朗上口

由于《三国演义》在各民族之间的广泛普及,三国人物、故事和所产生的成百上千的成语典故以及谜语、歇后语,人人朗朗上口,处处耳熟能详。如:三个臭皮匠赛过诸葛亮、开个诸葛亮会、事后诸葛亮、曹操诸葛亮脾气不一样、说曹操曹操到、周瑜打黄盖,一个愿打一个愿挨、徐庶进曹营一言不发、身在曹营心在汉等等,三国文化进入了中华大地的千家万户,真正达到了家喻户晓,妇孺皆知。

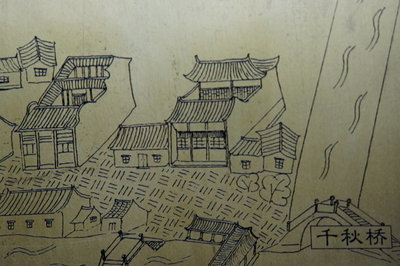

笔者和侯素柏根据多年来反复阅读《三国志》和《三国演义》的资料积累,合作著有《三国成语典故》专著上、下集,被国家列为工具书类型,2009年5月已经由宁夏人民出版社正式出版,全国各大新华书店发行。书中共收集《三国志》和《三国演义》中181—280年一百年间所产生和流传使用的成语典故330余个,180年以前产生而后来使用的一概不收。该书文图并茂,图画由陕西省美术家协会会员、知名美术教师周吉山绘画,每幅图都是根据笔者的文字内容而创作,用工笔线描绘画,形象生动。文字方面,既有成语典故的出处原文,又有地名、官职以及冷僻字词的翻译和解释,还有今天怎么应用的说明。其中,不少大家耳熟能详而寓意深刻的成语典故都出自这一时期。如:以人为本、以茶代酒、知情不举、步步为营、鞠躬尽瘁,死而后已、心术不正、言过其实、偃旗息鼓、一马当先、不识时务、不可多得、大器晚成、对症下药、赴汤蹈火、画饼充饥、矫枉过正、势不两立、天翻地覆、义不容辞、丧家之犬、不毛之地、孜孜不倦、晏然自若、张牙舞爪、不得已而为之、探囊取物、兵临城下、偃武修文、绥怀开导、饱学之士、兵贵神速、不成体统、成群结队、赤身裸体等等。三国成语典故在民间广泛沿用千年之久,成为中华民族的精神文化食粮而被代代传承。

九、三国主要人物的历史形象刻骨铭心,口口相传

还有一个主要原因,那就是《三国志》、《三国演义》描写曹操、刘备、孙权他们的割据集团从军阀混战中不断壮大实力脱颖而出,成为当时独领风骚的诸侯,他们之间经常为政治和军事的利益时战时合、时盟时敌,或运筹谋略,或恃勇陷阵,文治武攻,英才荟萃,演绎出了一幕幕悲壮而寓意深刻的历史故事,成为千古佳话,被代代传播。

《三国志》记述和《三国演义》塑造主要人物方面都十分成功,在历史上影响极大。如:刘备的仁民爱物、礼贤下士、知人善任的仁君典型,他的忠厚、朴实、仁慈、勤奋、宽容和思贤如渴、以人为本的品德思想给人留下了可亲可敬的印象。主贤臣忠,只有刘备这样的明主,才有可能发现和培养造就象诸葛亮这样多才多智而又清正廉洁的得力忠诚助手。

曹操首先应该肯定是一个政治家、军事家和文学家。但是他的奸诈、阴险十分典型,是一个政治野心家、阴谋家,为了达到自己的目的而不择手段,滥杀无辜是那么可恨。特别是他的挟天子以令诸侯和他的儿子曹丕代汉立国的做法,被牢牢钉在历史耻辱柱上遭唾骂。

《三国演义》把关羽塑造成为忠诚勇敢和仁义道德的典范,所以,宋、元以来就把关羽封为神和帝,还称之为“关圣人”和“武财神”,历朝历代家家供奉,四处修庙纪念,封建社会以来,全国到处可见武侯祠和关帝庙。据我国《三国演义》研究专家沈伯俊介绍说,宝岛台湾各类寺庙的总合中,涉及三国文化的寺庙占五分之二,其中关帝庙就有368座。关羽作为三国的一位重要人物之一,在中华大地和东南亚地区普遍被尊崇敬仰。《三国演义》中其他如孙权、周瑜、张飞、马超、鲁肃、袁绍、吕布、杨修、司马懿、刘表等等人物,都描写的十分有个性特点,很难忘怀,这无疑对三国文化的传播也起到了重要的推波助澜作用。

诸葛亮是中华民族人人学习和效法的楷模,他是三国历史之中的核心人物,也是中国历史上第一个自报家产主动接受监督的官员。他的忠诚、勤政、廉洁、睿智被世世代代宣传弘扬,成为历朝历代官方和民间一直尊崇敬仰的代表,堪称中华民族的思想文化形象大师。他的人格魅力不管是三国时期还是后世,都有很大的感召力和吸引力,都有很高的评价。比如:

《三国志》作者陈寿评价说:“诸葛亮之为相国也,抚百姓,示仪轨,约官职,从权制,开诚心,布公道;尽忠益时者虽仇必赏,犯法怠慢者虽亲必罚,服罪输情者虽重必释,游辞巧饰者虽轻必戮;善无微而不赏,恶无纤而不贬;庶事精练,物理其本,循名责实,虚伪不齿;终于邦域之内,咸畏而爱之,刑政虽峻而无怨者,以其用心平而劝戒明也。可谓识治之良才,管、萧之亚匹矣。”(见《三国志·蜀书·诸葛亮传》)

袁准评价诸葛亮说:“行法严而国人悦服,用民尽其力而下不怨。及其兵出入如宾,如在国中。其用兵也,止如山,进退如风,兵出之日,天下震动,而人心不忧。亮死至今数十年,国人歌思,如周人之思召公也。”(见《三国志·蜀书·诸葛亮传》注引《袁子》)

司马徽(?—208年)评价诸葛亮说:“儒生俗士,岂识时务?识时务者在乎俊杰。此间自有卧龙。”(见《三国志·蜀书·诸葛亮传》)

先主刘备(161—223年)评价诸葛亮说:“孤之有孔明,犹鱼之有水也”。又说:“君才十倍曹丕,必能安国,终定大事。”(见,《三国志·蜀书·诸葛亮传》)

孟获评价诸葛亮说:“公,天威也,南人不复反矣。”(见《三国志·蜀书·诸葛亮传》)

孙权(182—252年)评价诸葛亮说:“诸葛亮具异人之略,若效于江东,吾不愁大事不成也。”(见《三国志·吴书·孙权传》)

曹操(155—220年)说:“刘备不足为惧,吾实惧诸葛亮耳。”(见《三国志·魏书·武帝纪》)

司马懿(179—251年)评价诸葛亮说:“此人乃天下奇才也。”又说:“诸葛亮真乃神人,吾不如也。”(见《三国志·蜀书·诸葛亮传》、《晋书·宣帝纪》)

西晋武帝司马炎(179—251年)评价诸葛亮说:“善哉,使我得此人以自辅,岂有今日之劳乎。”(见《晋书·武帝纪》)

南朝陈国光禄大夫王通评价说:“若诸葛亮不死,则礼乐大兴。”(见《陈书·列传》)

康熙皇帝爱新觉罗·玄烨(1654—1722.年)对诸葛亮的评价:“诸葛亮云:鞠躬尽瘁,死而后已。为人臣者,惟诸葛亮能如此耳。”(见《清史稿》)

乾隆皇帝爱新觉罗·弘历(1711-1799年)评价诸葛亮说:“端推诸葛是完人。”(见《清史稿》和山东省临沂市“五贤祠”的《御碑》)

著名学者王维新评价诸葛亮说:“两汉以来无双士、三代而后第一人。”(见《清史稿》)

1771年出版的世界上最知名、最权威的《大英百科全书》,称“诸葛亮是政治家、军事家,勤政廉洁的典范”,把诸葛亮与中国文化圣人孔子和千古一帝秦始皇一起,列入了世界名人,这是我们中华民族的骄傲和自豪。

毛泽东(1893—1976年)评价诸葛亮说:“诸葛亮的理政和品德我是推崇的。”(见《毛泽东读文史古籍批语集》)

看来,诸葛亮的文化思想一直被古今中外所尊崇敬仰,所以,历代帝王根据政权统治的需要,纷纷给诸葛亮追封官爵。

据清代李复心所著《忠武侯祠墓志》记载:诸葛亮被“晋封武兴王;唐封武宁王;宋封忠惠仁济显应王;元封威烈忠武显灵仁济王。明洪武二十一年(1388年),定(立)帝王庙,崇祀名臣风后三十七人,忠武武乡侯之位在其内。”至清世宗“雍正二年(1724年),(皇帝)特旨以(武)侯从祀孔庙,诚旷典也。”从此,诸葛亮被视为圣人、神人供奉,把诸葛亮作为忠诚的楷模,勤政的榜样,智慧的化身,廉洁的典范。

由于诸葛亮死后29年之间,蜀汉百姓因追思孔明之恩泽纷纷于道陌市井“野祭、巷祀”,后主刘禅一直因“不合礼秩”而不理。为此,蜀汉的步兵校尉(汉代屯骑、越骑、步兵、长水、射声五校尉之一,高级军职,仅次于将军,负责守卫京城及近郊,兼任宫廷宿卫,二千石)习隆、中书郎(负责起草诏令、文书的官员,五品)向充等蜀汉官员联名上书后主,强烈要求为诸葛亮立庙,“千秋供奉,以时赐祭。”此时,蜀汉的政权已经摇摇欲坠,岌岌可危,迫于形势和人心所向,后主刘禅不得不把诸葛亮这尊神再请出来安定人心,以维护政权的延续,因此,后主刘禅迫于压力和维持蜀汉政权的需要,他于“景耀六年(263年)春,(下)诏为(诸葛)亮立庙于沔阳”(汉中郡的汉县名—即今勉县)。当时的庙“因近其墓”而建在定军山下武侯墓,修建了天下第一座武侯祠。当时,诏令同时还规定,立庙之日起,“凡亲属、臣吏、百姓赐祭诸葛亮者,皆限至庙,断其私祭,以崇正礼”,从此以后,“扫墓、祭庙、吊武侯的祀典庙会始从之”(见清李复心《忠武侯祠墓志》)。到同年秋八月魏就灭蜀,前后时间仅仅半年。由于当时天下第一座武侯祠就建在武侯墓,使武侯墓成了祭祀诸葛亮的唯一场所,所以,被代代传承延续至今,形成了千年庙会而经久不衰,并且代代传承。

从此以后,全国各地凡是当年诸葛亮活动过的地方,大都有官方或者民间给诸葛亮修建的纪念祠庙,千秋供奉。无论是古今的官方和民间,他们对诸葛亮的认知遵奉和传播,无疑对三国文化进行了广泛和深入的传承。

十、改革开放以来,各地整修三国古迹,开展研究活动,各种新闻媒体推介三国历史文化

改革开放以来,全国各地为了搞活地方文化经济,凡是有三国历史活动和三国人物出身的地方,当地政府纷纷投资整修和新建三国古迹,同时成立相应管理机构,千方百计发展旅游业,保护和打造了一大批三国文化遗迹、景点,向国内外开放。

各地的学术界也先后成立了各式各样的相应学会、协会,如:中国《三国演义》研究会、中国魏晋南北朝研究会、全国三国与诸葛亮研究联会、陕西省三国文化研究中心、涿州市三国文化研究中心、汉中市诸葛亮研究会、成都市诸葛亮研究会、襄阳市诸葛亮研究会、南阳市诸葛亮研究会、兰溪市诸葛亮研究会、临沂市诸葛亮研究会、天水市诸葛亮研究会、重庆市三国文化研究会、阳朔县诸葛亮研究会、南昌市诸葛亮研究会、奉节县白帝城诸葛亮研究会、沂南县诸葛亮研究会、关公研究会、曹操研究会、孙权研究会、赤壁研究会等等,他们组织召开不同规格的三国历史文化的学术会议,大谈特谈和传播三国历史文化。

笔者自1982年联络成都武侯祠和襄樊市隆中管理处创立了“川、陕、鄂诸葛亮研究会”的30多年以来,不但发展壮大成为有20多个省、市与中科院参与的全国性三国与诸葛亮专题研究联会,而且已经在诸葛亮曾经的活动地轮流召开了20届全国性研讨会,有一定的社会影响。今年10月,将在江西省南昌市召开第二十一届全国性学术会。

历史上,学术界不断编著印刷有关三国历史文化的图书资料,近现代的文化界与学者们利用先进的印刷术源源不断的出版三国文化方面的图书与刊物。

笔者从1980年开始,就一直不断地实地考察、研究全国三国古迹的历史文化,先后编著出版三国历史文化方面的图书十余部。

新闻媒体先后拍摄和刊登介绍了全国不少三国古迹和文物;影视界先后拍摄有关三国历史故事的电视剧,如:《三国演义》、《诸葛亮》、《三国》、《赤壁》、《定军山》、《公关》等等。

邮政部门先后多次发行了一系列三国邮票,印制三国文化方面的邮品。

互联网的开通,不但随时可以发表和查阅相关的三国历史资料,而且国内外的娱乐界纷纷以三国人物、故事为题材,编辑制作三国卡通片和三国游戏,在青少年和少年儿童中传播。笔者开通的新浪网“陕西省三国文化研究中心”博客,2008年以来,已经刊载了300余篇三国研究文章。上述这些行为和活动,直接把三国文化的传承推向一个个新的高潮。

多年来,央视和各地电视台先后拍摄播放了不少三国旅游景点、三国人物故事的专题片。1998年以来,仅笔者应中央电视台的特聘,先后就参与了《走近科学》、《探索发现》、《中华五千年》、《孙子兵法》、《艺术人生》、《走遍中国》、《远方的家》等专题栏目的采访,拍摄了20余部30多集专题片,在国内外播放。除此之外,还先后被浙江、湖北、重庆、东南、广西、陕西、北京等多家电视台和报刊杂志采访,录制节目,宣传三国历史文化。

十一、央视《百家讲坛》联播了《品三国》节目后,中华大地再度掀起了三国文化热潮

2006年,中央电视台《百家讲坛》联播了易中天的52集《品三国》节目后,中华大地再度掀起了三国文化热潮。这是因为,中国百年以来,人们在改革开放的经济大潮中只注意捞钱,根本不在意文化的发展和传承,这次由中央电视台官方代表国家最高新闻媒体集中而系统的传播三国历史文化,其传播的影响力不言而喻。

易中天根据《三国演义》和《三国志》,以人讲故事,以故事说人,系统地细说了三国历史文化的发生、发展和走向统一的全过程,使三国文化系统地进入了千家万户。为了加深全国观众对三国故事的的理解,他还采取了古今结合的方法,对历史人物、故事、官职、地名做对照解释,深受全国各界观众的欢迎。尽管有不少人对易中天的《品三国》有一定的看法,认为他不少地方讲得不科学,甚至是信口开河。但是,我们从整体看效果,应该说《百家讲坛》联播的52集《品三国》节目,无疑为继续传承三国历史文化,又掀起了一次高潮,做出了极大的贡献,这一点我们应该是肯定的,是不能够否认的。

注:本文已经在2013年7月中国文史出版社出版发行的郭清华《三国风云定军山》刊载

爱华网

爱华网